本居宣長は小児科の医師として呼吸器や消化器疾患を主に診ていました。そして還睛丸や目洗薬など眼科の薬も頻繁に用いています。また消毒飲や蝉蛻飲のような皮膚科の薬も用いていました。これは何を意味していたのでしょう。

それは麻疹の治療です。

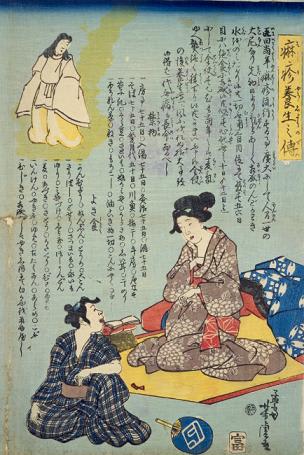

国立国会図書館所蔵「麻疹養生の伝」

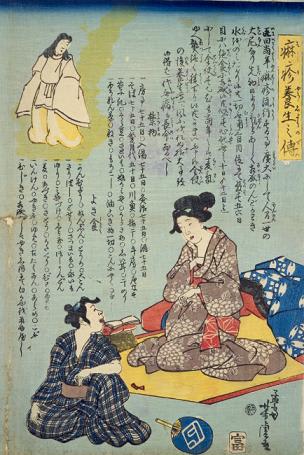

国立国会図書館所蔵「麻疹養生の伝」

麻疹とは、はしかとも赤斑瘡(あかもがさ)とも言い、江戸時代には数十年から二十数年の間隔で流行していました。文久二年(1862年)の麻疹の流行では六月から八月までの二ヶ月間で江戸だけで約一万四千人が亡くなっています。*1

麻疹は、現代では麻しんウイルスによる感染症と知られています。一度罹患するとウイルスに対する抗体ができ、麻疹に再び発症することがないため、ワクチンの接種が最も有効な予防策です。今のところ麻しんウイルスに対する薬はないので、治療法は対症療法だけです。

麻疹に感染すると通常10~12日間の潜伏期を経て、カタル期に入ります。この2から4日の間には、38℃前後の発熱、咳、鼻汁、くしゃみ、結膜充血、眼脂、羞明などがあり、熱が下降した頃には頬粘膜にコプリック斑が出現します。乳幼児では下痢や腹痛などの消化器症状、あるいは細菌性腸炎などの合併症が現われることもあります。文久二年の流行時にはコレラが同時に流行り、約六千七百人の人がこれで亡くなりました。

そして発疹期に入ると一度下降した発熱が再び高熱となり(39~40℃)、特有の発疹(小鮮紅色斑が暗紅色丘疹、それらが融合し網目状になる)。発疹は耳後部、頚部、顔、体幹、上肢、下肢の順に広がります。

これが3から4日続き、回復期になると解熱し、発疹は消退し、色素沈着を残します。肺炎、中耳炎、クループ、脳炎を合併する場合があり、麻しんウイルスに感染後、数年から十数年以上経過してSSPE(亜急性硬化性全脳炎)を発症する場合もあります。

麻疹の感染力は強力です。基本再生産数(R0)は一人の感染者が周囲の免疫を持たない人に感染させる二次感染者の数ですが、これを見るとその感染力が解ります。*2

麻疹:12-18

天然痘:5-7

エイズ・SARS:2-5

インフルエンザ:2-3 *3

エボラ:1.5-2.5 *4

1918年に発生したスペイン風邪は五億人以上が感染し、五千万人から一億人が亡くなったと言われています。そのインフルエンザのR0が2-3であるのに対し、麻疹は12-18であり、約6倍の感染力を持つと計算できます。

この麻疹、あるいは三日はしか(風疹)が、宣長の人生に大きく影響し、また医師としての仕事に重要な位置を占めているのです。

宣長が京で医学を学び始めるきっかけを作ったのが、宝暦三年(1753年)の麻疹流行でした(007-本居宣長と江戸時代の医学―漢意―)。『麻疹精要方』にはこう書かれています。

宝暦癸酉歳、夏秋の際、東都麻疹大流行、其の証、初め大いに発熱、嚏咳咽痛、或は泄瀉、或は衄血、則ち疹を発す。その形、初めは蚊刺のごとく、漸く紅斑を成し、周身錦文のごとく、微かに紅駁色を成し、而して没す。その没する時、或は白屑、而して散落す。その初めは咳を佳と為し、嚔を佳と為し、瀉を佳と為し、微衄を佳と為す。もし誤りて止泄止咳等の剤を用いれば、則ち邪気が閉塞し、而してその害浅からず。

麻疹になると、様々な禁忌のため都市生活があらゆる所で止まり、不況がおとずれました。例えば、蕎麦や鰻を食べてはいけないので蕎麦屋や鰻屋、男女の交わりを行なってはいけないので遊郭、髪を剃ってはいけないので髪結床、風呂に入ってはいけないので銭湯など、様々な多くの商いが行えなくなったのです。そんな中で繁盛したのが薬屋と医者だけでした。*5

麻疹は小児の時に感染し、その後回復すれば、もう二度と麻疹になる心配はありません。しかし「もし誤りて止泄止咳等の剤を用い」たり、適切に治療できなかったら命にかかわったです。江戸時代の乳幼児や小児の死亡率は非常に高く*6、「疱瘡は見目定め、麻疹は命定め」という言葉は正しかったと言えるでしょう。

宣長は宝暦三年の麻疹流行を経て選択しました。小児を救い、人々の苦痛を取り除き、世を済うことと、商い産業を両立させることを。儒と医は一本であることを。宣長が医学勉学ノートに『折肱録』*7、医療帳簿に『済世録』*8と名付けたのにはこんな意味が隠されているのです。その後の宣長の生活と業績を見ていくと、小児科の医師となる事を選び、武川幸順に師事したことは間違ってはいませんでした。

では宣長は具体的に麻疹をどのように治療していたのでしょうか。『済世録』には病名が記されていないため簡単には判りません。麻疹の流行中の処方記録を見ていくのはどうでしょう。宝暦の流行から二十三年後の安永五年(1776年)、宣長47歳の時に麻疹が流行しました。宣長は『安永五年丙申日記』にこう記しています。

四月

麻疹流行、此の地、二月下旬より始まり、三月下旬に至る。四月上旬の間尤も盛ん、四月下旬に至りて大抵止む。西国より始まりて、次第に東国に移行の趣なり。是の故に大阪は早く京都は少し後れ、此辺はまた少し後れ、江戸は又少し後れたり。凡そ天下諸国残す所なく、先に廿四年以前酉年の流行の後、今年また流行なり。

この年の『済世録』が残されていれば、宣長の麻疹治療が詳しく判るのですが、残念ながら残されているものは安永七年から享和元年までです。その次の流行は宣長の亡くなった二年後、享和三年なのでやはり流行時の処方記録はありません。

これを明らかにするには少し工夫が必要です。例えば参蘇飲や二陳湯に注目すると…。

つづく

(ムガク)

*1: 須藤由蔵『藤岡屋日記』

*2: Paul E. M. Fine. "Herd Immunity: History, Theory, Practice " Epidemiol Rev (1993) 15 (2): 265-302

*3:Mills CE, Robins JM, Lipsitch M (2004). "Transmissibility of 1918 pandemic influenza".

*4:Althaus, Christian L. (2014). "Estimating the Reproduction Number of Ebola Virus (EBOV) During the 2014 Outbreak in West Africa"

*5: 鈴木紀子『江戸の流行り病』

*6: 「貝原益軒の養生訓―総論上―解説 004」,「貝原益軒の養生訓―総論上―解説 012」

*7: 『春秋左氏伝』定公十三年、「三たび肱を折りて良医為ることを知る」より

*8: 『荘子』雑篇、第二十三庚桑楚篇より

028-もくじ・オススメの参考文献-本居宣長と江戸時代の医学