2015年ビジネス賞大賞を受賞した「ZERO to ONE(ゼロ・トゥ・ワン)」(ピーター・ティール著)。

スタートアップを目指す人々を勇気づける本だが、営業の重要性を第11章「それを作れば、みんなやってくる?」で説いています。

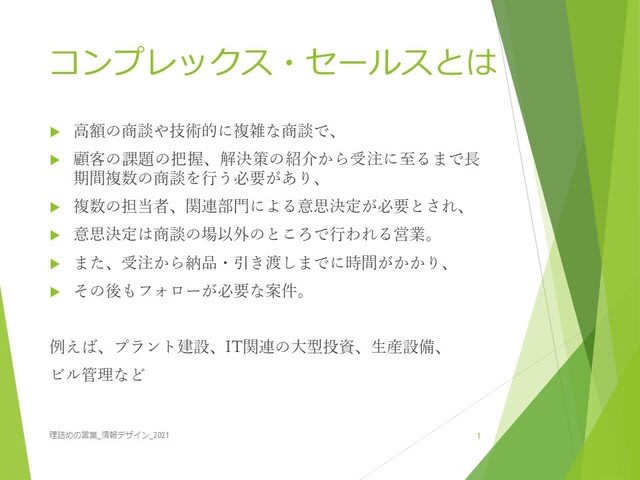

前回はコンプレックス・セールスについて述べたが、もっと価格の安い商品のセールスについてもピーター・ティールは語っています。

「個人セールス。・・・・・ほとんどのビジネスは、コンプレックス・セールスに適さない。

一件当たりの平均販売額が一万ドルから十万ドル程度なら、CEOがすべてを自分で売り込む必要はない。

そうしたセールスの課題は、特定案件をどう売り込むかではなく、適正規模の営業チームを使って幅広い顧客層に商品を売り込むプロセスをどう確立するかだ。」

(何となく日本語訳が今一。今度、原文で読んでみよう。11章だけ!?)

ここで言う「もっと価格の安い商品のセールス」とは、販売価格が約100万円から1000万円。家庭用品雑貨や家電製品ではなく、車のセールスといったところでしょうか。

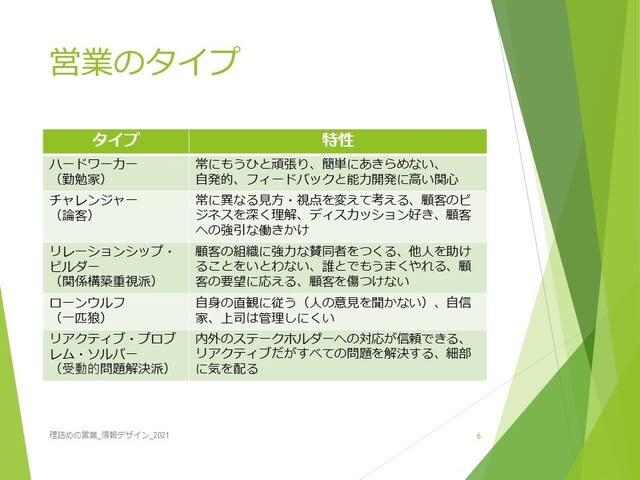

さて、「理詰めの営業」は、コンプレックス・セールスをターゲットにした営業手法なので、個人相手のセールスには適しません。

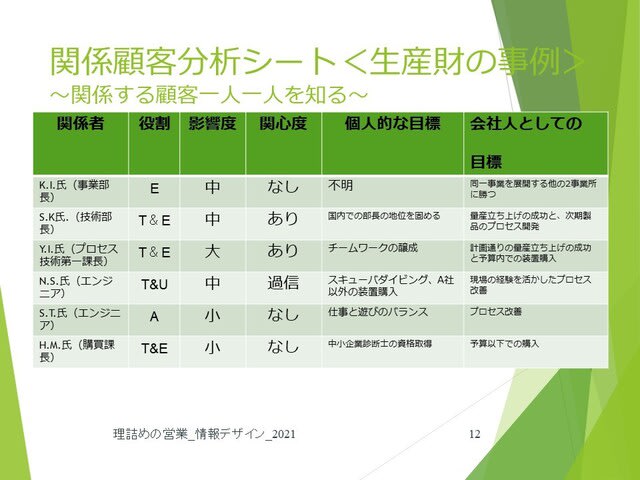

しかし、営業プロセスをマネージする、関係顧客を分析する、といったことには役立ちます。

もっとも個人相手の場合、関係顧客は本人、配偶者およびその他の家族くらいになりますが。

さて、ピーター・ティールは、この章の最後で以下のように述べています。

「誰もが売り込んでいる。・・・・

おたくたちは、販売のことなんて考えたくもないし、営業マンをほかの惑星に追放できればいいのにと願っていることだろう。

僕たちはみんな、自分は何者にも影響されずに判断し、営業に惑わされることはないと思いたがる。でも、それは間違いだ。

誰もが売り込みに影響される。」

そう!エンジニア(おたく)は営業が嫌いです。私もそうでした。営業のように口が立つエンジニアも嫌いでした。

でも今は自分も営業です。口で勝負というよりじっくり戦略を練って攻める営業です。なんせ、コンプレックス・セールスは長丁場ですから、急ぐ必要はありません。

本当にすごい営業は、顧客に自分の口で(こちらが提供するリューション)を語らせる営業です。

いいもの作っても営業がいないと売れません。

スタートアップの企業といえども、スタートアップの企業だからこそ営業力が必要です。

自社の製品やサービスに適した営業戦略を立案し、営業力を装備することが成功の絶対条件です。

スタートアップを目指す人々を勇気づける本だが、営業の重要性を第11章「それを作れば、みんなやってくる?」で説いています。

前回はコンプレックス・セールスについて述べたが、もっと価格の安い商品のセールスについてもピーター・ティールは語っています。

「個人セールス。・・・・・ほとんどのビジネスは、コンプレックス・セールスに適さない。

一件当たりの平均販売額が一万ドルから十万ドル程度なら、CEOがすべてを自分で売り込む必要はない。

そうしたセールスの課題は、特定案件をどう売り込むかではなく、適正規模の営業チームを使って幅広い顧客層に商品を売り込むプロセスをどう確立するかだ。」

(何となく日本語訳が今一。今度、原文で読んでみよう。11章だけ!?)

ここで言う「もっと価格の安い商品のセールス」とは、販売価格が約100万円から1000万円。家庭用品雑貨や家電製品ではなく、車のセールスといったところでしょうか。

さて、「理詰めの営業」は、コンプレックス・セールスをターゲットにした営業手法なので、個人相手のセールスには適しません。

しかし、営業プロセスをマネージする、関係顧客を分析する、といったことには役立ちます。

もっとも個人相手の場合、関係顧客は本人、配偶者およびその他の家族くらいになりますが。

さて、ピーター・ティールは、この章の最後で以下のように述べています。

「誰もが売り込んでいる。・・・・

おたくたちは、販売のことなんて考えたくもないし、営業マンをほかの惑星に追放できればいいのにと願っていることだろう。

僕たちはみんな、自分は何者にも影響されずに判断し、営業に惑わされることはないと思いたがる。でも、それは間違いだ。

誰もが売り込みに影響される。」

そう!エンジニア(おたく)は営業が嫌いです。私もそうでした。営業のように口が立つエンジニアも嫌いでした。

でも今は自分も営業です。口で勝負というよりじっくり戦略を練って攻める営業です。なんせ、コンプレックス・セールスは長丁場ですから、急ぐ必要はありません。

本当にすごい営業は、顧客に自分の口で(こちらが提供するリューション)を語らせる営業です。

いいもの作っても営業がいないと売れません。

スタートアップの企業といえども、スタートアップの企業だからこそ営業力が必要です。

自社の製品やサービスに適した営業戦略を立案し、営業力を装備することが成功の絶対条件です。