Coffee Break。最近、コーヒーミルも買って旨いコーヒーを飲んでリラックスする時間が楽しみになってきた。豆はフィリピンの「Barako Coffee」。そんな時間を使って『イーロン・マスク』(ウォルター・アイザックソン著、井口耕二訳、文藝春秋)を読んでいたらピーター・ティールの名前が出てきた。ピーターはイーロンと一緒に仕事をし、喧嘩することもあったよが、資金面では支えたりもしたようだ。

と去年の2月に書いた。

そして、今、少し古い本だが『ファイスブック・若き天才の野望』(デビッド・カークパトリック著、滑川海彦・高橋信夫訳、日経BP社)を読んでいると、またしてもピーター・ティール(この本ではピーター・シール)が登場。冒頭の登場人物紹介では、「ペイパル創業者で投資家。黒髪の金融の天才。ザ・フェイスブックの取締役」と紹介されている。

彼の名前の英語表記は、Peter Thiel。翻訳者によりカタカナ表記が異なるようだ。

この偉大な投資家が書いた『ZERO TO ONE』の営業に関わる部分を再々掲。

ちなみに冒頭のフィリピンの「Barako Coffee」は今も楽しんでいる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

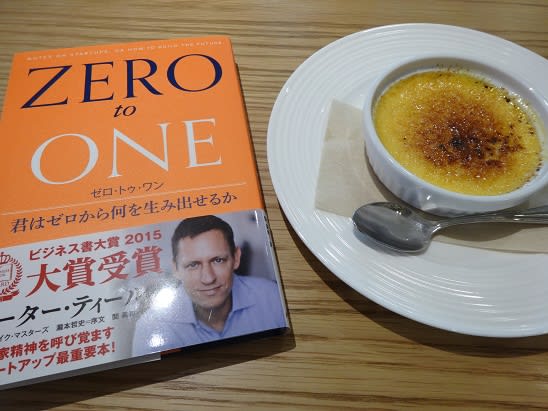

ネット上に膨大な情報があるにも関わらず情報の選別に疲れたのか、最近、古い本を取り出して読み返しています。その一つが、2015年ビジネス賞大賞を受賞した『ZERO to ONE(ゼロ・トゥ・ワン)』(ピーター・ティール、ブレイク・マスターズ著、滝本哲史日本語版序文、関美和訳、NHK出版)。

前回は著者の経歴を十分に知らずに読んだが、改めて著者の略歴を調べて読むと一段と興味が膨らみます。

(以下、ウイキの要約)

ティールはスタンフォード・ロー・スクールを1992年に卒業後、合衆国控訴裁判所で法務事務官として働く。1年後、合衆国最高裁判所の法務事務官となるために面接を受けたが、不採用となる。その後、ニューヨークに移り、法律事務所サリヴァン&クロムウェルの証券弁護士として働くが、7ヶ月で離職する。そしてクレディ・スイスの通貨オプショントレーダーとして働いた。その傍ら、元教育長官ウィリアム・ベネットのスピーチ・ライターを務めた。

1996年にベイエリアに戻り、インターネットとパソコンが急速に発展し、経済を変化させていることに気付く。そして友人や家族から100万ドルの資金を調達し、ティール・キャピタル・マネジメントを設立。ベンチャーキャピタリストとしてのキャリアをスタート。発足当初に友人ルーク・ノゼックのプロジェクトに10万ドルの投資をしたが失敗。しかし、1998年、そのノゼックの友人であるマックス・レヴチンと共にコンフィニティ(Confinity)を創業。

1999年、コンフィニティが電子決済サービスPayPalを立ち上げる。2002年2月に新規株式公開(IPO)したPayPalを、その年の10月に15億ドルでeBayに売却。ティールが保有していた3.7%の株式は買収時に5500万ドルの価値となった。

その後、ベンチャーに投資する会社を設立。Facebook初の外部投資家となったほか、航空宇宙、人工知能、エネルギーといったさまざまな分野に革新的な提案をする新しい企業に投資を続けています。

ちなみに、ティールをはじめとするPayPalの創業メンバーは、現在も投資家として活躍し、YouTube、テスラモーターズ、LinkedIn、スペースXといった価値あるベンチャー企業をいくつも起ち上げています。IT業界に大きな影響力を持つ彼らは「PayPalマフィア」と呼ばれており、ティールは、その「PayPalマフィア」の中心的な存在です。

この本はスタートアップを目指す人々を勇気づける本ですが、スタートアップ企業における営業の重要性を第11章「それを作れば、みんなやってくる?」で説いています。

「営業は誰もが行っていることなのに、ほとんどの人はその大切さが充分にわかっていない。・・・・

商品のセールスに必要なことを十把一絡げに販売と呼んでいるけれど、その重要性を僕たちは軽んじている。・・・・

営業マンやそのほかの「仲介者」は邪魔な存在で、いい製品を作れば魔法のように販路が開かれると勘違いしている。

特にシリコンバレーでは『フィールド・オブ・ドリームス』的な発想(「それを作れば、みんなやってくる」)が一般的で、エンジニアは売ることよりもクールなものを作ることしか考えていない。

でも、ただ作るだけでは買い手はやってこない。

売ろうとしなければ売れないし、それは見かけよりも難しい。」

スタートアップこそ営業が大事。

<営業に疲れたら武蔵野散歩。こちらは第二弾が出たようで(『武蔵野』リイド社、斎藤潤一郎著)>

と去年の2月に書いた。

そして、今、少し古い本だが『ファイスブック・若き天才の野望』(デビッド・カークパトリック著、滑川海彦・高橋信夫訳、日経BP社)を読んでいると、またしてもピーター・ティール(この本ではピーター・シール)が登場。冒頭の登場人物紹介では、「ペイパル創業者で投資家。黒髪の金融の天才。ザ・フェイスブックの取締役」と紹介されている。

彼の名前の英語表記は、Peter Thiel。翻訳者によりカタカナ表記が異なるようだ。

この偉大な投資家が書いた『ZERO TO ONE』の営業に関わる部分を再々掲。

ちなみに冒頭のフィリピンの「Barako Coffee」は今も楽しんでいる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ネット上に膨大な情報があるにも関わらず情報の選別に疲れたのか、最近、古い本を取り出して読み返しています。その一つが、2015年ビジネス賞大賞を受賞した『ZERO to ONE(ゼロ・トゥ・ワン)』(ピーター・ティール、ブレイク・マスターズ著、滝本哲史日本語版序文、関美和訳、NHK出版)。

前回は著者の経歴を十分に知らずに読んだが、改めて著者の略歴を調べて読むと一段と興味が膨らみます。

(以下、ウイキの要約)

ティールはスタンフォード・ロー・スクールを1992年に卒業後、合衆国控訴裁判所で法務事務官として働く。1年後、合衆国最高裁判所の法務事務官となるために面接を受けたが、不採用となる。その後、ニューヨークに移り、法律事務所サリヴァン&クロムウェルの証券弁護士として働くが、7ヶ月で離職する。そしてクレディ・スイスの通貨オプショントレーダーとして働いた。その傍ら、元教育長官ウィリアム・ベネットのスピーチ・ライターを務めた。

1996年にベイエリアに戻り、インターネットとパソコンが急速に発展し、経済を変化させていることに気付く。そして友人や家族から100万ドルの資金を調達し、ティール・キャピタル・マネジメントを設立。ベンチャーキャピタリストとしてのキャリアをスタート。発足当初に友人ルーク・ノゼックのプロジェクトに10万ドルの投資をしたが失敗。しかし、1998年、そのノゼックの友人であるマックス・レヴチンと共にコンフィニティ(Confinity)を創業。

1999年、コンフィニティが電子決済サービスPayPalを立ち上げる。2002年2月に新規株式公開(IPO)したPayPalを、その年の10月に15億ドルでeBayに売却。ティールが保有していた3.7%の株式は買収時に5500万ドルの価値となった。

その後、ベンチャーに投資する会社を設立。Facebook初の外部投資家となったほか、航空宇宙、人工知能、エネルギーといったさまざまな分野に革新的な提案をする新しい企業に投資を続けています。

ちなみに、ティールをはじめとするPayPalの創業メンバーは、現在も投資家として活躍し、YouTube、テスラモーターズ、LinkedIn、スペースXといった価値あるベンチャー企業をいくつも起ち上げています。IT業界に大きな影響力を持つ彼らは「PayPalマフィア」と呼ばれており、ティールは、その「PayPalマフィア」の中心的な存在です。

この本はスタートアップを目指す人々を勇気づける本ですが、スタートアップ企業における営業の重要性を第11章「それを作れば、みんなやってくる?」で説いています。

「営業は誰もが行っていることなのに、ほとんどの人はその大切さが充分にわかっていない。・・・・

商品のセールスに必要なことを十把一絡げに販売と呼んでいるけれど、その重要性を僕たちは軽んじている。・・・・

営業マンやそのほかの「仲介者」は邪魔な存在で、いい製品を作れば魔法のように販路が開かれると勘違いしている。

特にシリコンバレーでは『フィールド・オブ・ドリームス』的な発想(「それを作れば、みんなやってくる」)が一般的で、エンジニアは売ることよりもクールなものを作ることしか考えていない。

でも、ただ作るだけでは買い手はやってこない。

売ろうとしなければ売れないし、それは見かけよりも難しい。」

スタートアップこそ営業が大事。

<営業に疲れたら武蔵野散歩。こちらは第二弾が出たようで(『武蔵野』リイド社、斎藤潤一郎著)>