情報デザインの齋藤です。

さて(その1)の続きです。営業がもっとも嫌う値上げの話でした。

前回、説明した方法は、顧客ごとの価格ギャップを調べ、ギャップの大きさと顧客セグメントに応じた戦略を取ることでした。

具体的には、

① ギャップが小さい場合は、顧客への「戦術的な」アプローチ

② ギャップが大きい場合は、「顧客セグメント」に応じたアプローチ。価格よりも製品の性能やサービスなどに重きを置き、価格についてはさほど問題にしない顧客に重点を置いて、値上げ交渉を実行

でした。

この他の方法としては、PBA(パワーバランス分析:Power Balance Analysis)を行って、顧客における自社の立場が自社有利にあるかどうかを慎重に分析し、自社に有利であれば値上げ交渉を実行するものです。

具体的には、

① 緊急発注してくる顧客:

需要の急増などで緊急に製品を発注してくる場合で、顧客の方に選択肢は少ない

② 特注品の顧客:

その顧客専用に作っている製品なので、基本的に顧客に選択肢はない

③ 自社の製品が顧客のユーザーから指定されている場合:

顧客の製品を買うユーザーの仕様書に「・・・のテスターで試験すること」と書いてある場合などで、これも顧客の選択肢はない

④ 業績が良好でサラリーマン社長が経営している顧客:

業績が良好な会社は、財布のひもが緩みがちで、価格に対する厳しさも弱まります。

実際、オーナー企業の社長でもないかぎり、死んでも値上げはさせないという会社(社員)はいない。。。。というのが私の見解です

⑤ 業界として需給が逼迫しているときの顧客:交渉力が強くなるのは明らかです

です。①~⑤どれも供給側に有利であることが分かります。

大事なことは、今後も継続して取引をする顧客であれば、顧客との関係が損なわれない程度に、逆に恩を売れるぐらいの値上げ(恩を売る様なかたちでの値上げ)を行うことです。

それを成し遂げるのが営業。

では、次回は会社としてどう組織的に対応すべきかをお話しします。いや、それは来年にしよう。皆様、よいお年を!

**************************************************************************************************************************

グローバルリーダー協会のブログはここ。グローバル営業Ron McFarlandの自叙伝を公開中。

齋藤信幸のロングステイはここ。

**************************************************************************************************************************

<調布市仙川で見かけました。ひと昔前の営業いやマーケティングと思っていましたが・・・・>

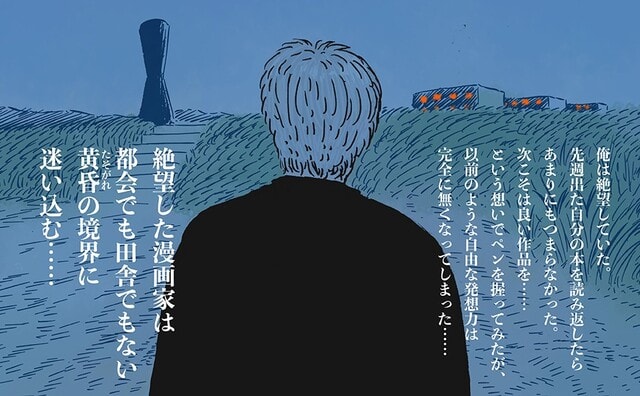

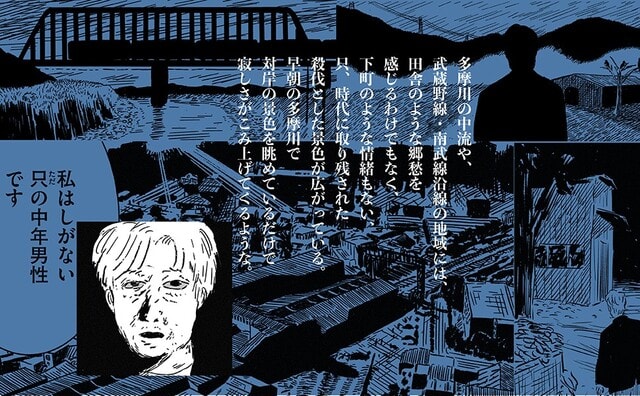

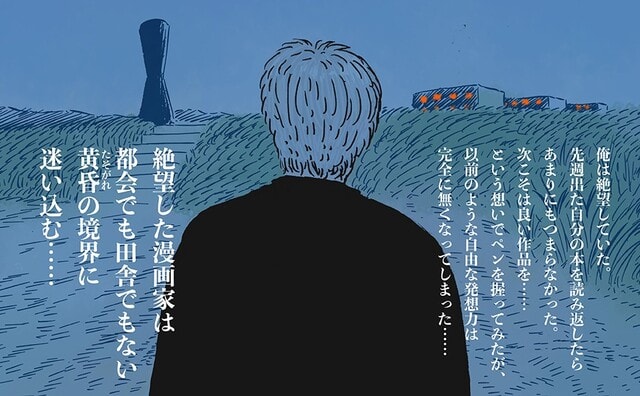

<新しい仕事が始まり、ストレスたっぷり状態!気分転換に漫画『武蔵野』を読んだ。阿部公房の小説『砂の女』『燃え尽きた地図』の読後感のような不思議な気分。大人の漫画だ>

さて(その1)の続きです。営業がもっとも嫌う値上げの話でした。

前回、説明した方法は、顧客ごとの価格ギャップを調べ、ギャップの大きさと顧客セグメントに応じた戦略を取ることでした。

具体的には、

① ギャップが小さい場合は、顧客への「戦術的な」アプローチ

② ギャップが大きい場合は、「顧客セグメント」に応じたアプローチ。価格よりも製品の性能やサービスなどに重きを置き、価格についてはさほど問題にしない顧客に重点を置いて、値上げ交渉を実行

でした。

この他の方法としては、PBA(パワーバランス分析:Power Balance Analysis)を行って、顧客における自社の立場が自社有利にあるかどうかを慎重に分析し、自社に有利であれば値上げ交渉を実行するものです。

具体的には、

① 緊急発注してくる顧客:

需要の急増などで緊急に製品を発注してくる場合で、顧客の方に選択肢は少ない

② 特注品の顧客:

その顧客専用に作っている製品なので、基本的に顧客に選択肢はない

③ 自社の製品が顧客のユーザーから指定されている場合:

顧客の製品を買うユーザーの仕様書に「・・・のテスターで試験すること」と書いてある場合などで、これも顧客の選択肢はない

④ 業績が良好でサラリーマン社長が経営している顧客:

業績が良好な会社は、財布のひもが緩みがちで、価格に対する厳しさも弱まります。

実際、オーナー企業の社長でもないかぎり、死んでも値上げはさせないという会社(社員)はいない。。。。というのが私の見解です

⑤ 業界として需給が逼迫しているときの顧客:交渉力が強くなるのは明らかです

です。①~⑤どれも供給側に有利であることが分かります。

大事なことは、今後も継続して取引をする顧客であれば、顧客との関係が損なわれない程度に、逆に恩を売れるぐらいの値上げ(恩を売る様なかたちでの値上げ)を行うことです。

それを成し遂げるのが営業。

では、次回は会社としてどう組織的に対応すべきかをお話しします。いや、それは来年にしよう。皆様、よいお年を!

**************************************************************************************************************************

グローバルリーダー協会のブログはここ。グローバル営業Ron McFarlandの自叙伝を公開中。

齋藤信幸のロングステイはここ。

**************************************************************************************************************************

<調布市仙川で見かけました。ひと昔前の営業いやマーケティングと思っていましたが・・・・>

<新しい仕事が始まり、ストレスたっぷり状態!気分転換に漫画『武蔵野』を読んだ。阿部公房の小説『砂の女』『燃え尽きた地図』の読後感のような不思議な気分。大人の漫画だ>