2019年の9月29日、大嘗祭の御殿人(みあらかんど)であられる三木信夫氏の講演会にいってきました。

場所は名古屋市の東建ホール。あのリチャードコシミズ裁判の舞台となった、名古屋地裁のすぐ近郊です。

名古屋から桜通線で一本の「丸の内」という駅で下車して徒歩1分ーー地の利もいいーー綺麗で洗練された近代的なホールでした。

今回の講演会の参加には、僕のほかにも連れがありました。

RK査問委員会の顧問でもある、ご存知あかねさんです。

今回は常日頃専任している下界の下らない争いごとはすべて忘れて、三木さんのお話を拝聴するのだけが目的です。

あの「日本書紀」にも御殿人(みあらかんど)として中臣氏とならんで掲載されている、名家中の名家の直系のお方ですから。

より正確にいうなら、平安、飛鳥時代を越えた古墳時代までそのルーツが遡行可能な、それほどの過去から大嘗祭のための新天皇即位の衣装、

大麻草で織りあげた「麁服(あらたえ)」を作り続けてきた一族の末裔たる方です。

僕にしても名前くらいは以前から知ってましたーー祭祀専門の特別な一族「忌部氏」…。

その方がこのホールのすぐ先の空間で、僕等にむかって話してくださるのです。

緊張するなっていうほうが、もうむりだってば…。

あかねさんも僕も実際少しばかり緊張気味だったと思う。

でも、それは僕等に限ったことじゃなくて、三木さんが登場するまえのホールの聴衆のほぼ全員が、そこはかとない緊張の空気を漂わせていたんです。

午後2:00 の開演のブザーとともに今回の公演の主催者である㈱メイヂ食品の高野さんが舞台の裾に表れて、

進行の女性より手渡されたマイクでもって、今回の講演者であられる三木信夫さんの紹介をはじめます。

個人的には、ここ、嬉しかった。隣席のあかねさんと肘で突っつきあって、「よっ、高野さん!!」とか心情的にはやりたかったのですが、

今回は内容が内容ですので、さすがにそれは遠慮させていただきました。

氏の退場と入れ替わりに、舞台裾より着物姿の女性の登場。彼女は笛を吹きながら舞台中央に歩いてきますーー笛(ふえ)というよりは笛(てき)といったほうがいいかもしれないーー胸に染みるような笛の音が会場内に響きわたります。

古(いにしえ)から吹き継がれてきた阿波伝来の笛吹唄でした。

会場が徐々にしんとなって、その厳粛な静寂がホール全体に染みわたったころ、

キビキビとした足取りで背広姿の三木信夫さんが壇上に登場しました。

御年84歳ーーしかし、全然ご老人という印象じゃないーー背筋もぴんと伸びて、なんとも矍鑠としてる。

会場内に沸き起こる歓迎の拍手。

それのやみぎわを見計らうように、氏は簡単な自己紹介をされ、それから、代々の天皇とともに歩んできた、その驚くべき忌部の歴史を話しはじめました……。

忌部氏は、大和の御代より皇室の祭祀を司る一族でした。

忌部氏とならぶ有名な祭祀一族としては、古代史でもお馴染みのあの中臣(なかとみ)氏があげられます。

氏によれば、中臣氏は主に神と人との仲立をする巫女のような役割であり、対する忌部氏は実際の神事・祭祀を司る役割だったようです。

皆さんも知ってられる通りに、その後の政治闘争で忌部は中臣にいいようにやられて、歴史の表舞台から弾かれてしまうのですが、

なんていって三木さんは話途中で笑ったりもしておられましたが、次々と飛び出す単語の醸しだすあまりの歴史力に、

庶民目線しかもたない聴衆である僕は、歴史の浅瀬で目を白黒とさせるばかりです。

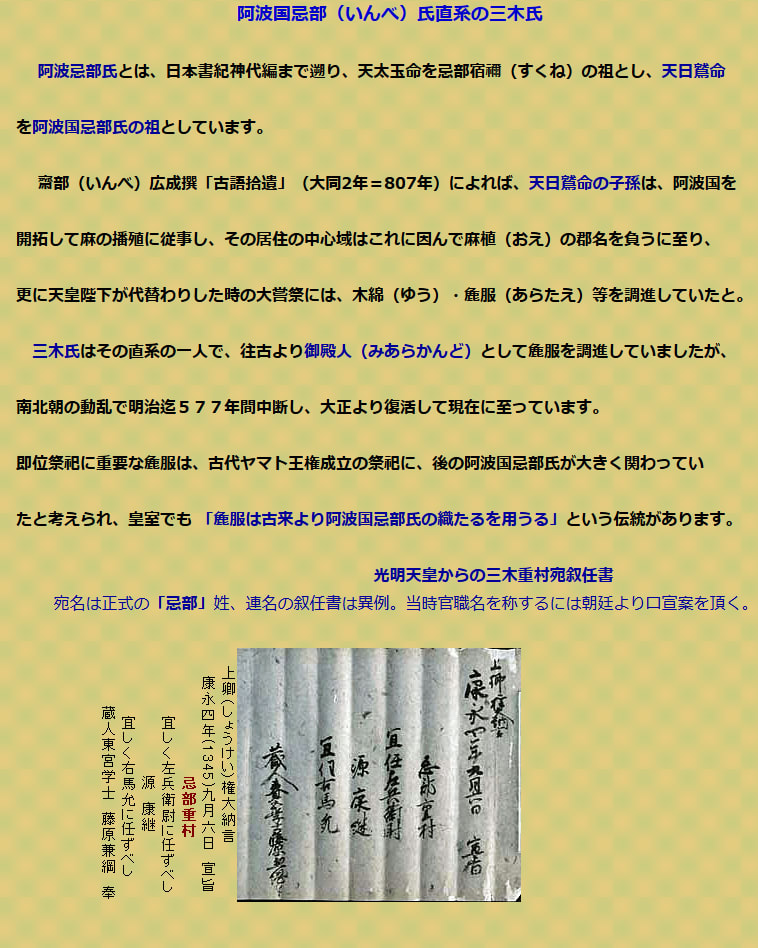

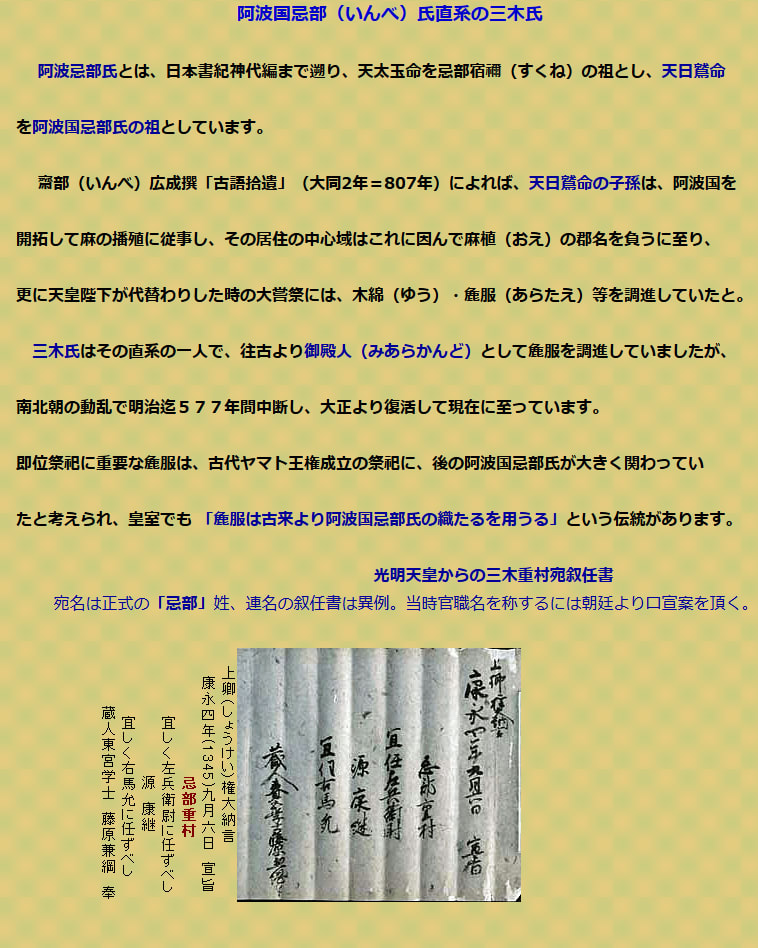

話しながら氏は、次々と忌部氏が天皇家より「麁服(あらたえ)」調進を命じられた証拠文献を氏右手のスクリーンに映していきます。

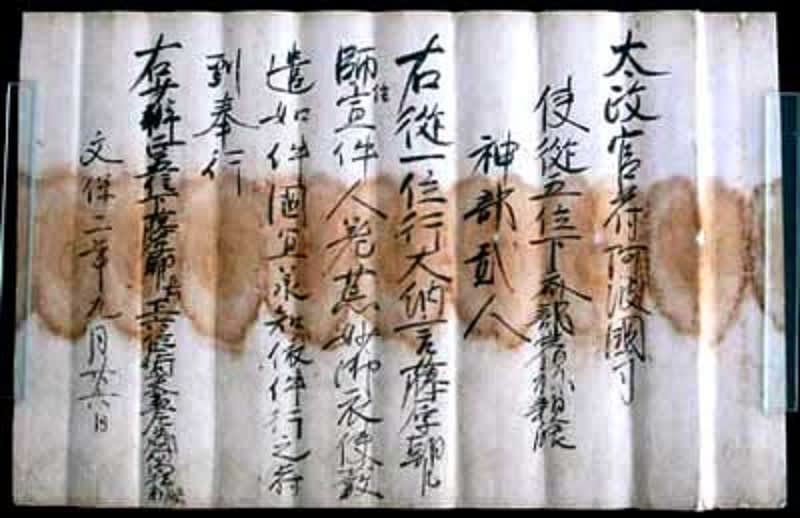

下は、1345年、光明天皇が忌部に直接それを命じた公文書ですーー。

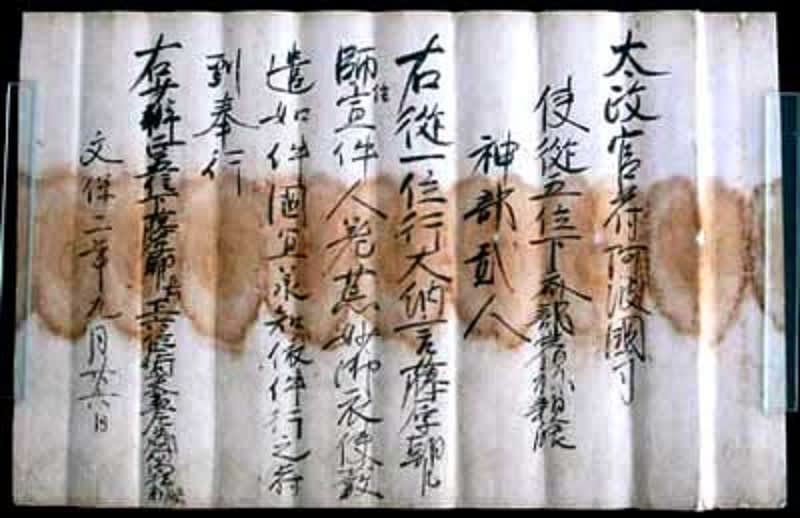

そして、上の書よりはやや古い、1318年の後醍醐天皇からの任命書ーー

このふたつきりでも僕なんぞは呻ってしまうのですが、そんなものでは終わらなかった、

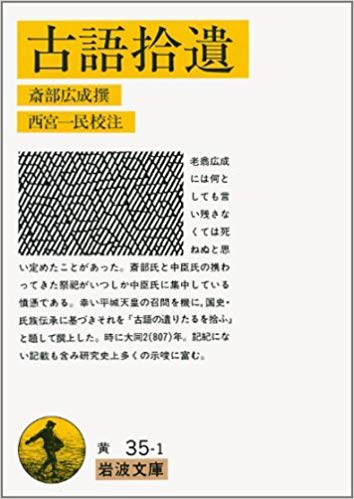

氏はあくまで滔々と阿波忌部の歴史を話しつづけ、舞台中央に置かれたスクリーンに、大同3年=807年の斎部(いんべ)広成撰の「古語拾遺」の記録ーー天武2年=674年に「麁服(あらたえ)」の制作・献上を命じられた日本書記内の記録ーーさらには、阿波忌部のみが所有している47点の「三木家史料」の秘蔵の幾点かを惜し気もなく開示していかれるのです。

もうこれだけで僕は失神しそうになったな…。

それまでの僕は伝統とかしきたりみたいな言葉を聴くと無条件に反発してしまう、

そういった天邪鬼的な性癖がどうしてもあったんですよ。

人間にとって大切なのは「家」じゃなくて「個性」なんじゃないか、みたいなーー。

これってたぶん歴史上空前の経済的繁栄を謳歌するようになった、

資本主義の象徴である20世紀「アメリカ」の核家族思想の影響だと思います。

思想の自由、個性の発露は、たしかに素晴らしいものがある。

しかし、それができるためには、やはりなんといっても庶民までみんな喰えるといった

確実な経済的基盤が要り用なわけです。

重苦しい「家」のしがらみから離れて好きなことをやりたい、というのは長いこと

人類の夢でありつづけてきました。

明治期の日本の小説なんて、ほとんどテーマはそればっかだもんね。

でも、国民全部を喰わせられるようになった時代の訪れは、ほんと最近のことなんです。

それまではどんな国家も満遍なく国民を喰わせてやる、なんて夢はかなえられなかった。

だから、貧しい庶民は家族・親族という血の繋がりのもと固く団結して、

国家の圧政と飢饉・戦争の到来に備えるしかなかったのです。

人類史の9割9分9厘は、こうした「家と親族」の歴史です。

個人主義が台頭したのは、近世のたかだか百年あまりにすぎません。

「家」の5000年に対して、「個人主義・個性の尊重」の時代のわずか百年…。

大きな目で俯瞰すれば、どちらが人類史の基盤になっているのか、誰にだって分かりますよね?

そのように「家」を重苦しいものととらえているだけだった軽薄な僕を、三木さんの話は根本からゆさぶりました。

「伝統」と「家」に殉じ、そのことを使命と考えてられる三木さんの語り顔は、シンプルですがすがしく、ときに美しかった。

そんな三木さんを含む、阿波忌部の百代をこえる当主の方々が、命がけで守りつづけてきたのが、大嘗祭で用いられる「麁服(あらたえ)」の調進です。

「麁服(あらたえ)」は麻で編まれた、天皇の即位式のための一晩限りの着物であり、この着物を編むためには、麻の育成・管理が必需です。

阿波忌部氏である三木さんが生涯にわたって携わっている仕事は、それでしたーー。

◆ 大嘗祭の御殿人(みあらかんど)三木信夫氏の講演会について<第2部につづく> ◆