皆さん、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。

さて、2025年の第1回の投稿ですが、久々に『紅楼夢』を読んでいこうと思います。数年前に一度やりましたが、今回は改めて、細かい用語の解釈ではなく、物語全体の流れを見ながら読んでいきたいと思います。それでは、よろしくお願いします。

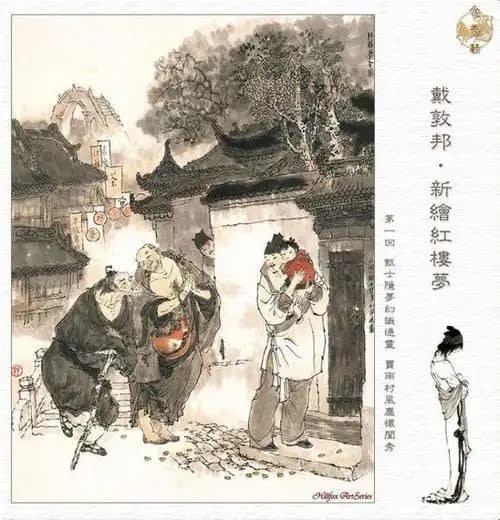

第一回

甄士隠は夢幻に通霊を識(し)り、

賈雨村は風塵(浮世)に閨秀(名家の娘)を懐(おも)う

これはこの物語の第一回である。作者自ら云うに、曾て一度夢幻を見てから後、それゆえ真実を隠し、「通霊」(霊魂と対話、交流する能力)に借りてこの『石頭記』という書を書いた。それゆえ「甄士隠」zhēn shì yǐn(「真事隠」と発音が同じ。真実を隠す)と言うのである。けれど書に書かれたのはどんな人物のどんな事なのだろう。自らまたこのように言う。今の世の中で多忙に過ごすも、一事も成し遂げず、ふと当時見識った女性のことに思いがおよび、いちいち細かく比べるに、その行状見識が脳裏に浮かんだ。わたしは堂々とした男子であるが、誠にかの女性たちに及ばない。わたしは実に恥じ入るばかりであるが、悔いても益なく、如何ともし難いことである。今日ここに至り、曾て天の恩、祖先の徳に依り、きらびやかな衣装に身をつつみ、美食に飽きる日々を送るも、父兄の教育の恩、師友の訓戒の徳に背き、今日の一技も成せず、未熟で落ちぶれるという罪を負ったからには、一書を編纂し、以て天下に告げんと欲するのである。わたしの負った罪はもとより多いが、閨房の中にはひとりひとりりっぱな人物がおり、万に一つ、わたしが不肖で、自ら己の短所を弁護するあまり、一緒にそれらを忘れ去らしむことは許されないのである。それゆえたとえ茅葺のあばら家に住み、粗末な竈(かまど)や器を使っていても、決してわたしの気概を妨げるに足るものではない。ましてやかの朝(あした)の風や夕べの月、階(きざはし)の柳や庭の花々は、なおさら筆遣いを豊かにしてくれる。わたしは学問も無いが、それでも何ら村人の言葉を借りて、いいかげんなことを書くのを妨げるものではないし、また閨房での出来事を伝えることで、一時の憂さを晴らし、同人たちの目を惹くのも、また宜いのではないか。それゆえ「賈雨村」jiǎ yǔ cūn(「賈雨」は「假語」(うそ)と発音が同じ。假語存cúnうそを残す)と言うのである。さらに文章中に「夢」「幻」などの文字を使うことで、この書物の本来の趣旨を示し、且つ読者に気づかせる意味を含ませているのである。

読者の皆さん、この物語はどこから説き起こすのでしょうか。話は荒唐無稽に近いが、細かく見てみると頗る味わいがある。さて、女媧氏は石を煉って天を繕った時、大荒山無稽崖に高さ12丈、四方が24丈の大きさの頑石3万6千5百と1個を錬成したのだが、かの媧皇(女媧)は3万6千5百個だけを用い、ただ1個が使われることなく、青埂峰の下に棄てられた。誰知ろう、この石は自ら鍛錬の後、霊性が既に通じ、自ら行き来ができ、大きくも小さくもなることができた。他の石たちが天を繕うことができたのを見て、ただ自分ひとりだけが才無く、選ばれることができなかった。遂に自ら羞じ恨み、日夜悲哀に暮れた。

ある日、ちょうど悲しみに暮れていると、にわかにひとりの僧侶、ひとりの道士が、遠くからやって来るのが見えた。ふたりの身なりは普通でなく、態度や風格が特別であったが、青埂峰の麓まで来ると、地面に座っておしゃべりを始めた。この明るく輝くきれいな石を見ていると、扇墜(扇の柄にぶら下げる飾り)の大きさに縮まり、たいへん可愛らしかった。その僧侶は手のひらに載せ、笑って言った。「形から見ると、まあ不思議なものだ。ただ実際に良いところが分からないので、いくつか文字を刻んでやって、見る人々におまえが珍奇なものだと分かるようにせんとな。それからおまえを携え、かの栄え発展した国や、高位高官の一族、繁華な街並み、温かく仲睦まじく、豊かな村々を廻るとしよう。」石は話を聞くと大いに喜び、そこで尋ねた。「どんな文字を刻むんですか。どこへ連れて行ってくれるんですか。どうか教えてください。」その僧侶は笑って言った。「君、しばらくは聞かないで。そのうち自然と分かるから。」言い終わると、石を袖の中にしまい、その道士と共に、飄然と行ってしまい、遂に何処へ向かったか知れなかった。

それからまた何世何劫が過ぎたか分からないが、空空道人という人が道術や不老不死の法を求め、大荒山無稽崖青埂峰の下を通ると、ふと大きな石が見え、その上に文字がはっきりと書かれ、かくかくしかじかと述べられていた。空空道人はそこで最初から読むと、実は才無く天を繕うことができず、形を変え現世に入り、かの茫々大士、渺渺真人に携えられ紅塵に入り、彼岸(仏教の悟りの境地)に連れて行かれた頑石であった。その文には堕落の郷、生を受けるところ、家庭内の細々とした事柄、閨房でのやりとり、詩やなぞなぞなど、何でも揃っていた。ただいつの王朝のどの年代の話であるのかが、分からなかった。後ろにはまた偈頌(げじゅ)があり、こう記されていた。

無才蒼天を補う可からず、紅塵に枉(まぎ)れ入る若許(いくばく)年。此は身前身后の事、

誰か倩(やと)い記して奇伝を作らん。

空空道人は一度読んで、この石の来歴が分かると、遂に石に向かって言った。

「石さん、あなたのお話は、ご自身が言われるところによれば、幾分おもしろみがあり、それゆえここに刻み、世に問いたい伝奇であるとのことですが、わたしが読んだところ、一つ目にどの王朝のどの年のできごとか分からず、二つ目に、別段賢者や忠義者により、朝廷を管理し、風俗を治め善政を行う話では無く、ただその中で何人か変わった女性が、痴情を交わしたり、ちょっとした才気を発揮するだけです。わたしがたとえこれを書き写しても、奇書とは見做せないでしょう。」石は果たしてこう答えた。「我が師がどうして大馬鹿者と申せましょう。わたしが思うに、歴代の野史の王朝の年代は、仮に「漢」や「唐」の名称を借用しないものはありません。我がこの石が記するように、こういうやり方を採らず、自らの実情ややり方に基づくのが、却ってこの上なく新鮮と言えるのです。ましてやそうした野史の中には、君主や大臣をあざけったり、皇后や妃を貶めたり、姦淫、凶悪など、枚挙にいとまがありません。また専ら男女の色ごとを書いて、そのみだらで汚いものは、最も子弟に悪影響を与えます。才子佳人などの書に至っては、口を開けば「文君」、一篇全部が「子建」で、全く画一的で、遂には淫乱に関わらざるを得なくなる。作者が自ら二首の情愛を詠った詩や賦を書き、男女ふたりの名前をひねり出し、また必ず傍らにはひとりの小者がその間をそそのかし、まるで芝居の道化のよう。もっと煩わしいのは、「之乎者也」(なり・けり・べけんや)と、非合理に文人を気取り、人の情理に合わず、自己矛盾を引き起こしてしまうことです。結局わたしがこの半生、自ら見聞きした何人かの女性は、昔の書物の中の人物に勝るとは敢えて申せませんが、その事跡や事の顛末を見れば、愁いを消し憂さを晴らすことができます。何首かのよこしまな詩にしても、噴飯ものでも酒の肴にはなります。その間の離合集散の喜びや悲しみ、盛衰のめぐり合いは、共に一定の手がかりや痕跡に基づき真相を尋ねることができ、敢えて多少のこじつけを加え、その真実を失うに至ることがないのです。ただ世の人が酒に酔って眠りから醒める時や、事を避け愁いを消す時に、これを弄べば、旧きを洗い流して気持ちが新たになるだけでなく、寿命や体力を温存でき、これ以上不合理なものを追求する必要がなくなります。我が師のご意見は如何でしょうか。」

空空道人はこのように言われたので、しばらく思い量り、この『石頭記』をもう一度読み返してみたところ、上記の大意は情実を述べたに過ぎず、またただ実際に起こったことを記録しただけで、決して時世を嘆き、他人に淫らな気持ちを起こさせる弊害は無いことが判ったので、そこでようやく頭から終わりまで書き写し、世にこの奇妙な物語を問うたのである。これより空空道人は、空により色を見、色から情を生じ、情を伝えて色に入り、色より空を悟り、遂に情僧と改名し、『石頭記』を『情僧録』に改めたのである。東魯の孔梅渓が題して『風月宝鑑』と言った。後に曹雪芹は悼紅軒にてこれを十回読み、五回添削し、目録を編纂し、章や回に分け、またその題を『金陵十二釵』と名付け、且つ一絶を題した。すなわちこれが『石頭記』の縁起である。詩に言う。

満紙荒唐の言、一把(つかみ)の辛酸の涙。みな言う作者は痴なりと、誰かその中味を解すか。

『石頭記』の縁起が明らかになった上は、正にその石の上に何人何事を記しているか知らず、読者の皆さん、お聞きください。

その石の上の書によれば、当時地が東南に陥没したが、その東南に姑蘇城有り、城内に閶門があり、最も紅塵(俗世)の中でも一二等の富貴、風流の地である。この閶門外に十里街があり、街の中に仁清巷があり、巷内に古廟があった。その土地が狭隘で、人々はこれを「葫芦廟」と呼んだ。廟の傍らに、ある郷宦(官を辞し故郷に帰った元役人)の一家が住んでおり、姓を甄、名を士隠と言った。正妻を封氏と言い、賢く貞淑で、礼儀を深く理解していた。家はあまり豊かではなかったが、当地でも彼を名望家として尊敬していた。この甄士隠は生まれつき無欲で、功名を求めず、毎日花を眺め竹を植え、酒を酌み詩を吟じるのを楽しみとし、つまり仙人のような人物であったが、ひとつ足らないものがあり、齢五十を越えるも、後継ぎの息子がおらず、ただひとりの娘は、幼名を英蓮と言い、年はようやく三歳になったところであった。

ある日夏の暑い日の昼下がり、士隠は書斎でぼんやり座っていたが、倦み疲れ書を放り投げ、机に伏してしばらくの間眠ってしまったのだが、思わず朦朧とした中、あるところまで歩いて来たのだが、そこがどこかは分からなかった。ふとそこの母屋に僧侶と道士がやって来て、歩きながら話をしていたが、道士がこう尋ねるのが聞こえた。「あんたはこんなものを持って、どこに行こうとされているんじゃ。」僧侶は笑って言った。「安心しろ。今ちょうどある色恋沙汰の事件を、正に解決せにゃならんのだが、この色恋の敵役はまだ生を受け社会に出ていないので、この機会に、こいつをこっそり持ち込み、経験をさせてやろうと思うんだが。」道士が言った。「なるほど間もなくこの色恋の敵役がまた世に出て劫を積むのですな。して何処に始まり、どちらに行かれるのか。」僧侶の言うには、「このことは言うも可笑しなことだが、当時この石は、媧皇(女媧)が使ってくれなかったので、自分でも勝手気ままに振舞い、あちこち遊びまわり、ある日警幻仙人のところに来たのだが、その仙人は石の来歴を知っており、石が赤霞宮の中に置かれていたことにより、赤霞宮神瑛侍者と名付けた。石はいつも西方の霊河の岸を歩いていたが、その霊河の岸の三生石畔に「絳珠仙草」が植わっていて、たいへん姿が美しく可愛らしかったので、毎日甘露をかけてやったので、この「絳珠草」は長寿を得ることとなった。後に天地の精華を受けただけでなく、甘露の滋養も得て、遂には草木の身体から脱け、人の形に変化し、ただ女体になるのを覚え、一日中「離恨天」で遊んだ他、腹がすくと「秘情果」を食べ、喉がかわくと「灌愁水」を飲んでいた。ただまだ灌漑の徳に報いていなかったので、五臓内の鬱気が身に纏わりついて尽きなくなり、いつも「自分は雨露の恵みを受けたが、まだこの水のお返しをしていない。石がもし下界に降りて人間になられるのなら、わたしも一緒に行って一回りし、わたしの一生のすべての涙でお返しすれば、十分なお返しと言えるだろう。」このことがあって、多くの色恋の仇たちが皆下界に降りて、幻の世界を形作った。かの「絳珠仙草」もその中に含まれた。今、この石は正に下界に降りるところだったので、わたしが特にこの石を警幻仙子の机の前に連れて来てやって、登録をし、これらの色気狂いたちと一緒に下界にやれば、一件落着だ。」その道士は言った。「なるほど、可笑しなことだな。これまで「涙を返す」なんて言い方は聞いたことがない。この機に我々も下界に降りて何人か解脱させてやるのも、功徳というものではないか。」その僧侶は言った。「正に拙僧もそう考えておった。あんたはしかもわたしと警幻仙子宮の中に来たんだから、この「やくざ者」をきっちり受け渡しし、この色恋のよこしま者が下界に送られるのを待って、われわれも出立いたそう。今は半分は下界に行ったが、まだ全部は揃っていないからな。」道士は言った。「こうなったら、あんたに付いて行こうかの。」

さて、甄士隠はすべて聞いてよく理解し、遂に前に進み出て一礼し、笑って「ご両人、ごきげんよう」と挨拶するのを禁じ得なかった。その僧侶も急いで答礼し、互いに挨拶した。士隠はそれでこう言った。「ちょうど貴僧らが言われる因果を伺いましたが、実に人間世界ではあまり聞かないことです。わたしは愚鈍で、おっしゃったことがよく分かりません。もし愚鈍、無知を大いに啓蒙いただき、詳しくお聞かせいただければ、わたくし耳を洗って聞かせていただきます。多少なり悟ることができ、深い苦しみにはまりこむのを免れることができます。」ふたりの仙人は笑って言った。「これは玄妙な道理であり、予め漏らすことはできない。その時になって、我々ふたりを忘れていなければ、生き地獄から脱することができよう。」士隠はそう聞くと、再び尋ねることができず、それで笑って言った。「玄妙な道理はもとより漏らすべきものではないですが、ちょうど「やくざ者」と言われたのは、どんなものでしょうか。或いは見てみることはできるでしょうか。」僧侶は言った。「こいつのことを尋ねられるなら、ある面、ご縁もあることじゃて。」そう言いながら、取り出して士隠に手渡した。

士隠は受け取って見てみると、それは鮮やかな美玉であり、その上には文字がくっきりと見え、「通霊宝玉」の四文字が刻まれていた。裏側には何行か小さな文字が書かれ、それを子細に見ようとすると、僧侶が「もう幻境に着いた」と言い、無理やり手の中からそれを奪い去り、道士と遂に大きな石の牌楼を過ぎた。その牌楼は、上に大きく「太虚幻境」の四文字が書かれ、その両側には対聯があり、こう書かれていた。

假が真になる時、真も亦假。無が有に為る処、有は無に還る。

士隠はついて行こうと、ちょうど足を挙げると、突然雷鳴が聞こえ、山が崩れ地面に穴が開くかのようで、士隠は大きく叫び声を上げ……目を開けてあたりを見ると、厳しい日差しが照りつけ、芭蕉の葉が垂れ、夢の中のことは、大半を忘れてしまった。すると乳母が英蓮を抱いて入って来た。士隠が娘を見ると、皮膚は益々おしろいを塗ったように真っ白で、聞き分けがいいのが喜ばしく、手を伸ばして引き寄せ、胸の中で抱きかかえると、ひとしきりあやした後、娘を連れて街に行き、縁日の賑わいを見に行った。ちょうど廟に入ろうとしていると、あちらから僧侶と道士の二人連れがやって来るのに出会った。僧侶はしらくも頭に裸足、道士はびっこでぼさぼさ頭、見た目は気違いのようであったが、自由気ままに談笑しながらやって来た。彼らの前まで来て、士隠が英蓮を抱いているのを見ると、その僧侶は大きな声を上げて泣き出し、士隠に言った。「施主様、おまえ様はこの不運な運命で、類が父母に及ぶものを胸に抱かれて如何なされるのか。」士隠は聞いていたが、気違いの言うこととて、相手にしなかった。僧侶はまた言った。「わたしにくだされ。わたしにくだされ。」士隠は我慢できず、娘を抱いて向こうを向き入って行こうとすると、その僧侶は彼を指さしながら大声で笑い、口の中で次の四句の言葉を念じた。

甘やかして育てるおまえの痴を笑う、菱の花は虚しくしとしと降る雪に遇う。

くれぐれも注意あれ元宵の佳節の後、つまり煙が消え火が滅する時。

士隠はこう聞き取れたので、彼らにどういうことか聞こうと思ったが、ためらっていると、道士がこう言うのが聞こえた。「我らは一緒に行く必要がないから、ここで分かれるとしよう。各々やるべきことをやったら、三劫の後、わたしは北邙山であんたを待っているから、また出会ったら、太虚幻境へ行って方(かた)をつけよう。」僧侶は言った。「それは妙案じゃ。」言い終わると、ふたりは行ってしまい、もう再びその姿を見ることは無かった。士隠は心の中で思った。このふたりはきっといわくがあるに違いない。一言聞いておくべきだったが、今となっては後悔してももう遅い。

本日はこれまで。『紅楼夢』第一回の続きは、次回に投稿します。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます