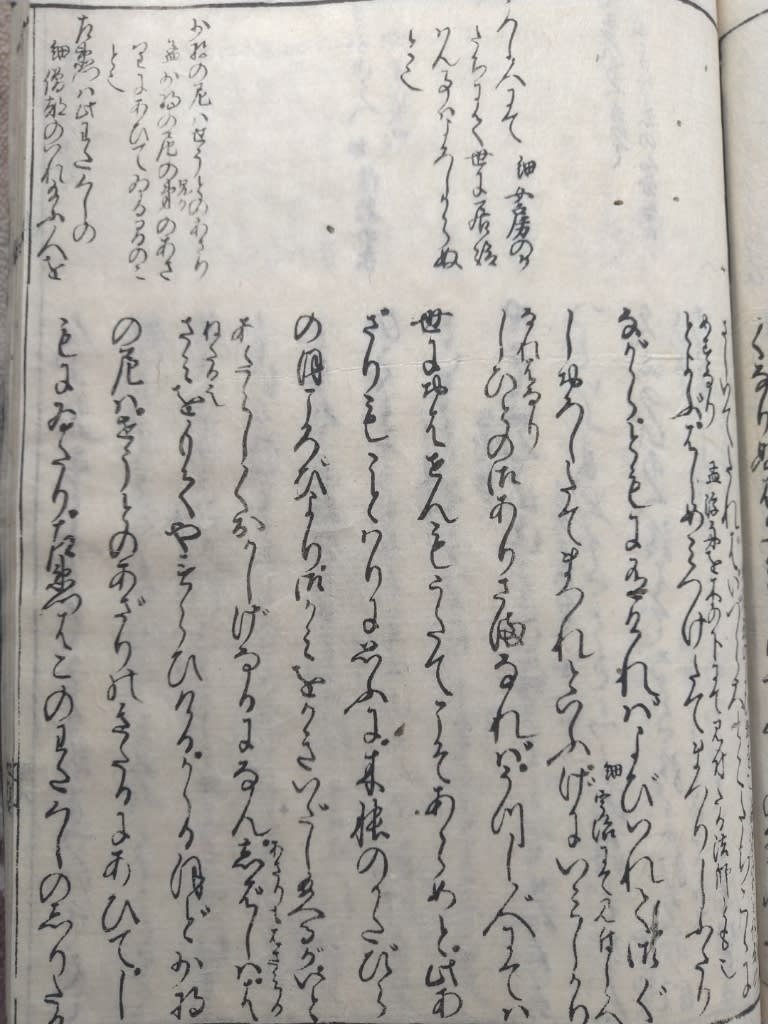

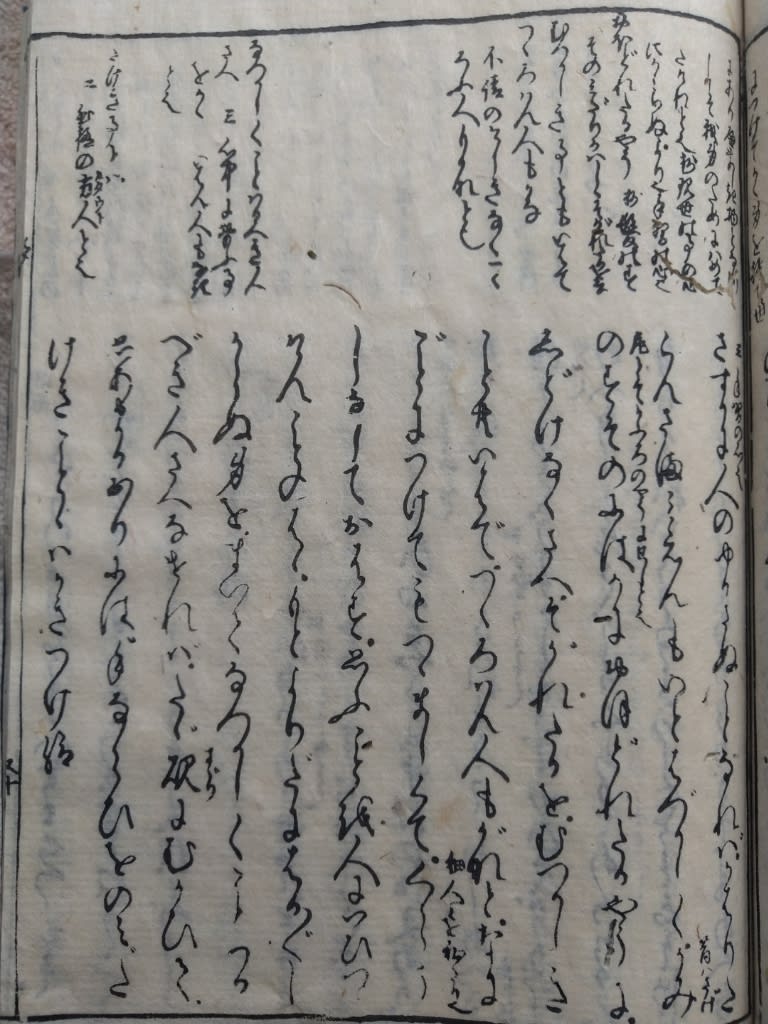

細僧都のよび出す也。孟弟子共を僧都の

さしいでたれば、いづら大とこたちこゝに

めすなり。 孟浮舟を木の下にて見付たる法師ども也

とよぶ。はじめみつけたてまつりしふたり

ながら、ともに有ければ、よびいれて御ぐ

細宇治にて見付し人

しおろしたてまつれといふ。げにいみじかり

なればなり

しひとの御ありさまなれば、うつし人゙にては

世におはせんもうたてこそあらめと、此あ

ざりもことはりに思ふに、木帳のかたびら

のほころびより、御かみをかきいだし給へるが、いと

あざりもはさみか

あたらしくおかしげなるになん、しばしは、は

ねたる也

さみをもてやすらひける。かゝるほど少将

の尼は、せうとのあざりのきたるにあひて、し

もにゐたり。左衛門はこのわたくしのしりたる

頭注

うつし人にて 細女房のか

たちにて世に居給

はん事はよろしからぬ

と也。

少将の尼はせいうとのあざり

孟少将の尼の弟のあざ

りにあひてゐる間のこ

と也。

左衛門は此わたくしの

細僧都のいれ給ふ人を

頭注

あへしらへる也。

人にあへしらふとて、かゝる所につけては、み

なとり/"\に心よせの人々゙めづらしくて

孟もてなしの用意也

出きたるに、はかなきことしけるみいれなど

しけるほどに、こもきひとりして、かゝるこ

抄少将尼也

となんと少将のあまにつげたりければ、まど

ころも

ひてきてみるに、わが御うへの衣けさな

かりそめ心也

どを、ことさらばかりとてきせたてまつ

僧都の詞也

りて、おやの御かたをおがみたてまつり給

手習君の心也 細妙也云々

へといふに、いづかたともしらぬほどなん

細少将な

えしのびあへ給はでなき給にける。あな

どの云也 抄奧なき也。遠慮なき心也

あさましや。などかくあふなきことはせさ

三尼君の事也

せ給ふ。うへかへりおはしてはいかなることを

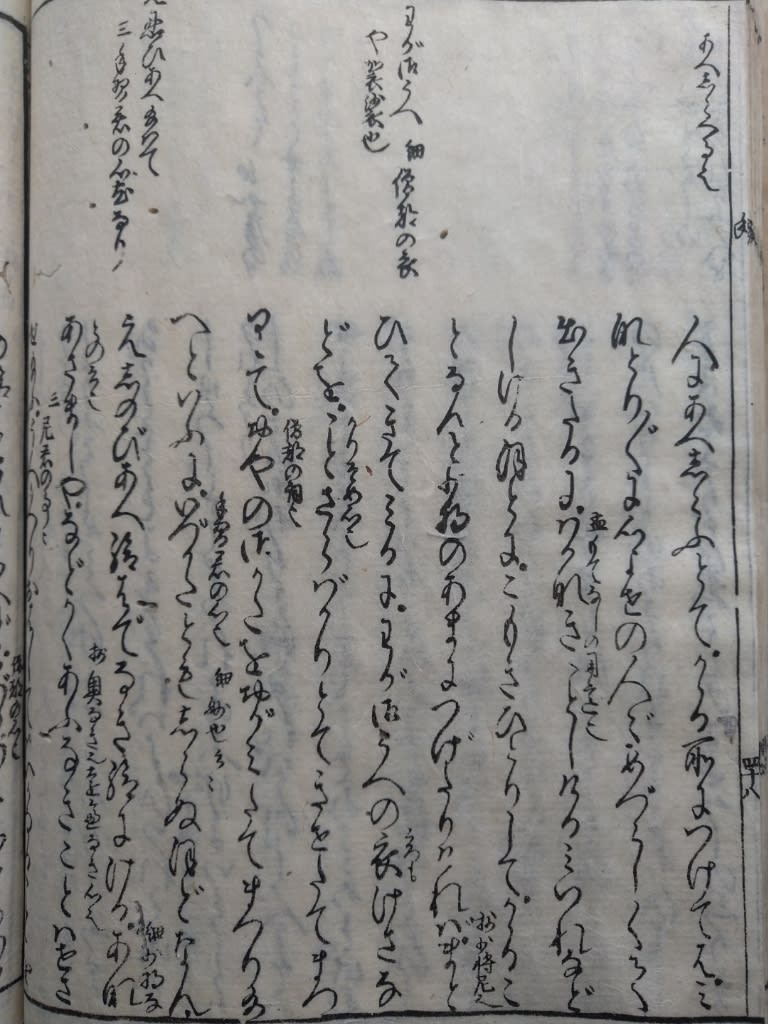

頭注

わが御うへ 細僧都の衣

や袈裟也。

え忍びあへ給はで

三手習君の心尤なり。

僧都の心也

の給はせんといへど、かばかりにしそめつる

今いひやぶりてもかひなしとの心也 少将の尼な申し

を、いひみだるともものしと思て、そうづい

そとなり 少将尼

さめ給へば、よりてもえさまたげず。るて

さん ぢう 手習君の心也

ん三がい中などいふにも、たちはてゝ

さすがに悲しきとの心也

しものをと思出るもさすがなりけり。御ぐ

あざり詞

しもそぎわづらひて、のどやかに尼君た

抄是戒師の儀式なり

ちしてなをさせたまへといふ。ひたひは僧都

細僧都の出家の功德をを説きたまへり

ぞそぎ給ふ。かゝる御かたちやつし給て、く

ひたまふなゝど、たうときことゞもとき

細手習の心也。尼君のゆるさゞりし事也

きかせ給ふ。とみにせさすべくもあらず

出家すなとのみいひしらせしと也

みないひしらせたまへることを、うれし

三ほとけはの四字なし

くもしつるかなと是のみぞいけるほとけは

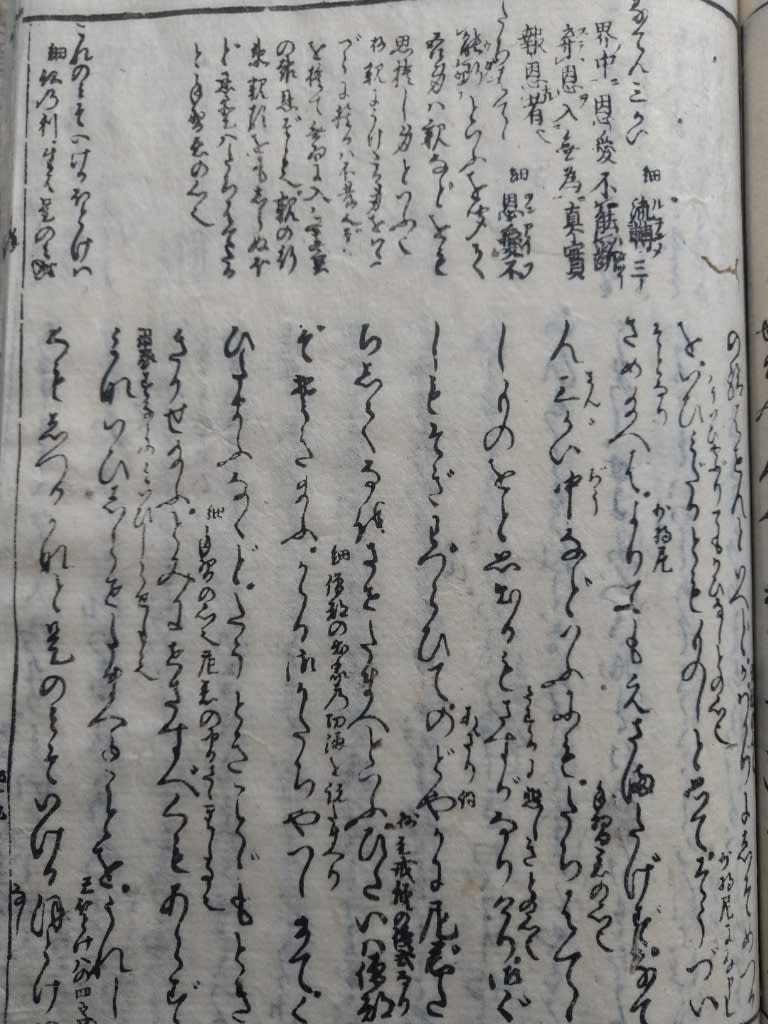

頭注

るてん三かい 細流轉三

界ノ中ニ思愛不能斷

棄恩入無為真實

報恩者。

たちはてゝ 細恩愛不

能斷といふを聞て

吾身は親などをも

思捨し身といふ也。

抄親にうけたる身をいた

づらに捨るは不孝也。それ

を捨て無為に入又真實

の報恩ぞと也。親の行

衛親類をもしらぬほ

ど恩愛はたちはてたる

と手習君の心也。

これのみぞいけるほとけは

細仏の利生は是のみ成

頭注

就したると也。哢かねて

仏を頼みしはかひなか

りし身を思合てこれ

のみぞといへり。孟

三本是のみぞいけるしる

しありて云々。身を投た

らば出家の功德は備ふま

じき身をなげ損じたる

かひは一日一夜の出家の

功德をもとげたるを嬉

くおもふ手習の心也。

僧都もだれも京へおはせし也

しるし有て覚え給ける。みな人々゙出しづ

少将尼左衛門

まりぬ。よるの風の音に、この人々心ぼそ

やがて御にも

き御すまゐも、しばしのことぞ、いまいと

つけ申さんと思ひしと也

めでたくなり給ひなんとたのみ聞えつる

御身を、かくしなさせ給て、のこりおほかる御

世のすゑを、いかにさせ給はんとするぞ。お

いおとろへたる人ただに、いまはかぎりと思

抄清

ひはてられて、いとかなしきわざに侍と

細手習の心也

いひしらすれど、なをたゞ今は心やすく

うれし。世にふべき物とは思かけずなり

ぬるこそは、いとめでたきことなれど、むね

孟翌日也

のあきたる心ちぞし給ける。つとめては

頭注

おいおとろへたる人だに

孟出家しては老人も

後悔すると也。

世にふべき物とは思ひかえず

なりぬるこそはいとめでたき

前に人々のいまいとめでたく

なり給ひなんとたのみき

こえつる御身をなどいへる

につけてかく身を捨て世

にありへまじき物となり

しこそ我身のためにはめで

たけれと也。抄現世の事之心

にかゝらぬより也。手習の心也。

差し出でたれば、

「いづら、大徳達、ここに」と呼ぶ。初め見付け奉りし二人ながら、

伴に有りければ、呼び入れて、

「御櫛下ろし奉れ」と云ふ。げに、いみじかりし人の御有樣なれば、

うつし人にて、世に御座せんも、うたてこそあらめと、此の阿闍梨

も理に思ふに、几帳の帷子の綻びより、御髪を掻き出だし給へるが、

いと惜らしくおかしげなるになん、暫しは、鋏を持てやすらひける。

かかる程、少将の尼は、兄の阿闍梨の來たるに会ひて、下に居たり。

左衛門は、この私の知りたる人にあへしらふとて、かかる所につけ

ては、皆とりどりに心寄せの人々珍しくて出で來たるに、儚き事し

ける見入れなどしける程に、こもき一人して、かかる事なんと少将

の尼に告げたりければ、惑ひて來て見るに、我が御上の衣、袈裟な

どを、殊更ばかりとて着せ奉りて、

「親の御方を拝み奉り給へ」と言ふに、何方とも知らぬ程なん、え

忍びあへ給はで、泣き給ひにける。

「あなあさましや。などかく奧(あふ)無き事はせさせ給ふ。上帰

り御座しては、如何なる事を宣はせん」と言へど、かばかりにし初

めつるを、言ひ乱るともものしと思て、僧都諫め給へば、寄りても、

え妨げず。

「流転三界中」など言ふも、断ち果ててし物をと思ひ出づるも流石

なりけり。御髪も削ぎ煩ひて、

「のどやかに、尼君達して直させ給へ」と言ふ。額は僧都ぞ削ぎ給

ふ。

「かかる御形、やつし給ひて、悔ひ給ふな」など、尊き事ども説き

聞かせ給ふ。頓(とみ)に、せさすべくもあらず、皆言ひ知らせ給

へる事を、嬉しくもしつるかなと、これのみぞ生ける仏は、験有り

て覚え給ける。

て覚え給ける。

皆人々出で静まりぬ。夜の風の音に、この人々、

「心細き御住居も、暫しの事ぞ。今いと目出度くなり給ひなん」と

頼み聞こえつる御身を、かくしなさせ給て、残り多かる御世の末を、

如何にさせ給はんとするぞ。老衰へたる人ただに、今は限りと思ひ

果てられて、いと悲しきわざに侍る」と言ひ知らすれど、猶ただ今

は、心安く嬉し。世に経べき物とは、思ひ懸けずなりぬるこそは、

いと目出度き事なれど、胸の明きたる心地ぞし給ける。早朝は

※

略語

※奥入 源氏奥入 藤原伊行

※孟 孟律抄 九条禅閣植通

※河 河海抄 四辻左大臣善成

※細 細流抄 西三条右大臣公条

※花 花鳥余情 一条禅閣兼良

※哢 哢花抄 牡丹花肖柏

※和 和秘抄 一条禅閣兼良

※明 明星抄 西三条右大臣公条

※珉 珉江入楚の一説 西三条実澄の説

※師 師(簑形如庵)の説

※拾 源注拾遺