地震が多く発生するから発生していると言う状況は確かに不安定です。

ただ、問題なのはより砕けていれば大きく壊れる事は不可能なはずです。

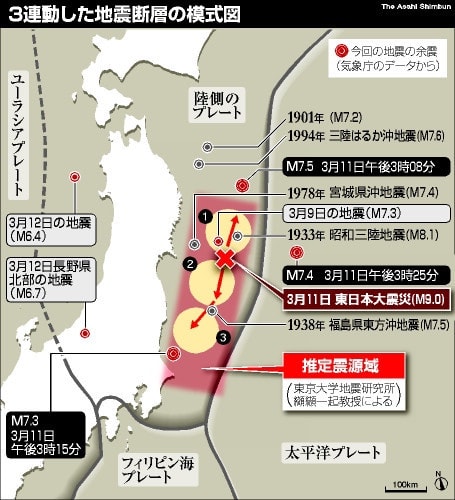

例えて言うなら、東日本大震災では下図のような広い範囲に影響しています。

頻繁に地震が起きて断層や滑りでエネルギーが放出されていたら、エネルギーは溜まりませんよね。

問題はどの程度のエネルギーに耐えるような地盤があって最後に耐え切れずに破壊に当たる時の放出エネルギーが地震のパワーになるのでは?

頻繁に起きる地震の部分と普段活動していない部分が明確に出来て、その地下の構造が説明出来るなら頻繁に起きる地震で何が問題なのかも説明出来るのかと思っています。

地下の構造なんて均一でもないのに起きる場所毎に地質も違うだろうし、一概に発生頻度から危険だと言うのは安易に思えてしまいます。

昔の苦い経験で死火山、旧火山、活火山と言うような考え方があったのですが、後にそれは訂正されています。

造山運動で出来た山や山脈がいつ地下からマグマが上がって来たとしてもそれ以前の様子から推察出来ると言うよりも現代科学なら内部の温度や山の膨張など科学的に調査した方がより確率の高い話ですよね。

未だに何年周期説みたいにその地下でエネルギーが蓄積するのに掛かる時間がある程度一定だみたいなので良いのか気になりました。

下記のリンクにもあるのですが、気象庁としては巨大地震が起きると不安定になって頻繁に地震が起き、それが激しいと更なる地震が起きる考えのようです。

確かに関東平野は不安定ですがそれでも下図のような話です。

つまり、当てになるのかは分かりませんが注意、警戒しないよりはしておいた方が助かる確率は高くなりますから、それも頭に入れておくべきです。

東南海地域での過去の地震発生

昔より地震や津波については伝承レベルでも過去に起きた悲惨な事例があり、それを実際に科学的に調査してどんな感じなのかをきちんと整理されています。

今更、発生頻度が高いから危険と言うのはもう少し表現を科学的、過去の事例等に合わせて説明された方が宜しいかと思います。