・山口県 平生町の 大星山(おおぼしやま)に

登ります。

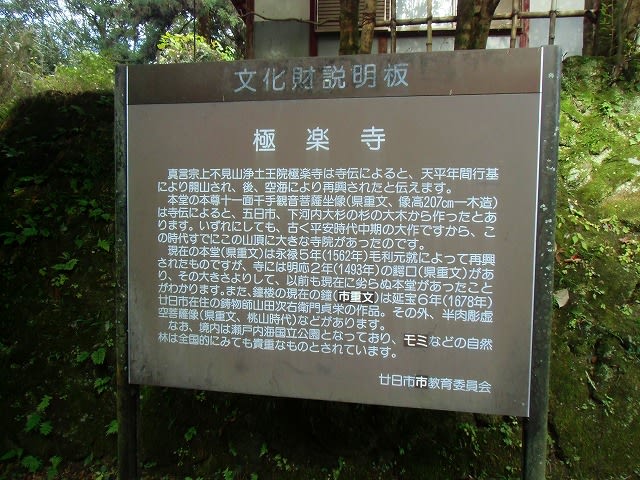

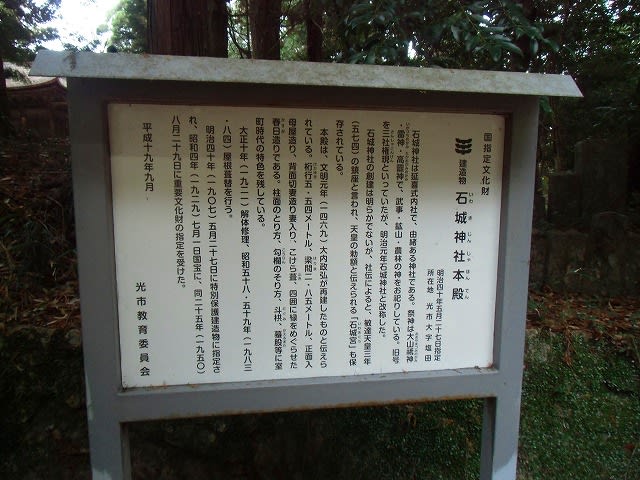

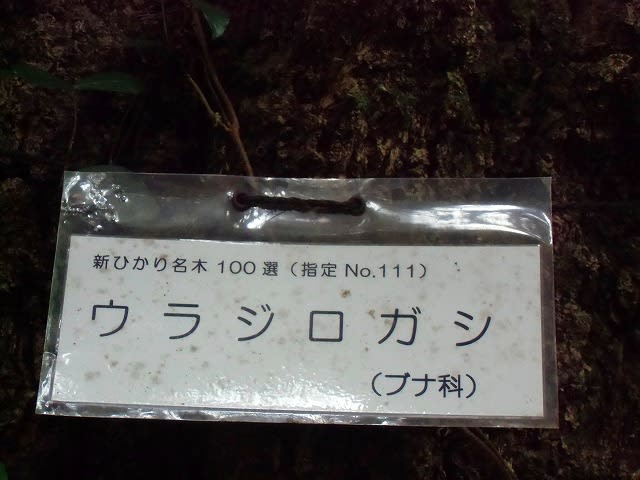

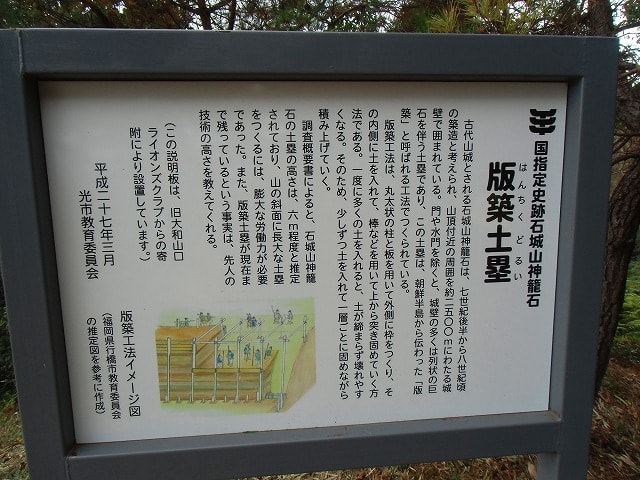

・山道の 横には 地域の森林の 説明版です

周囲は 杉林、ヒノキ林が 沢山あります。

・珍しい ツツジ科の シャシャンポの木が

山道の横に ありました。

・風力発電の 風車が 見えて 来ました。

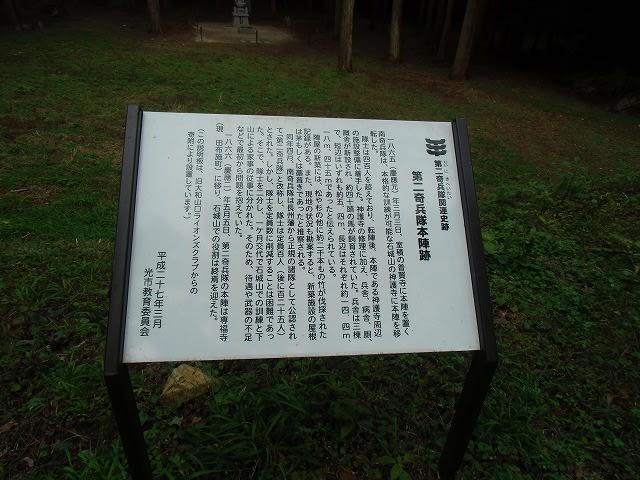

・大星山の 二等辺三角形の 説明版です。

・二等辺三角形の 広場で 記念の 写真も

撮ります。

・山頂広場からは 沢山の 風力発電の プロペラが

見えます。

・また 山頂からは 国東半島(大分県)、皇座山、

上関大橋が 望めます。

・左手を 見ますと 沢山の 風力発電が 望めます。

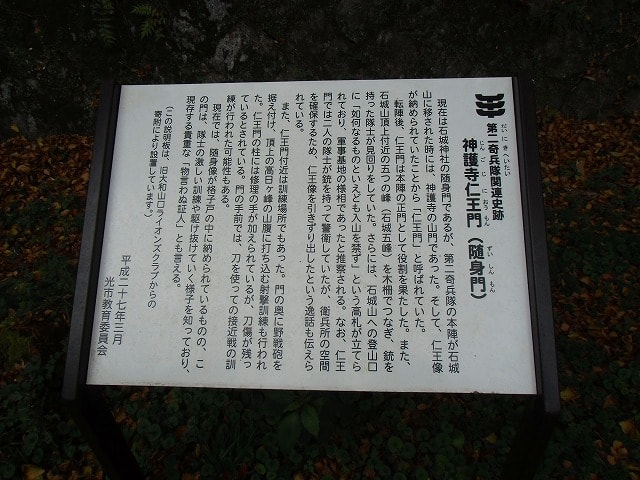

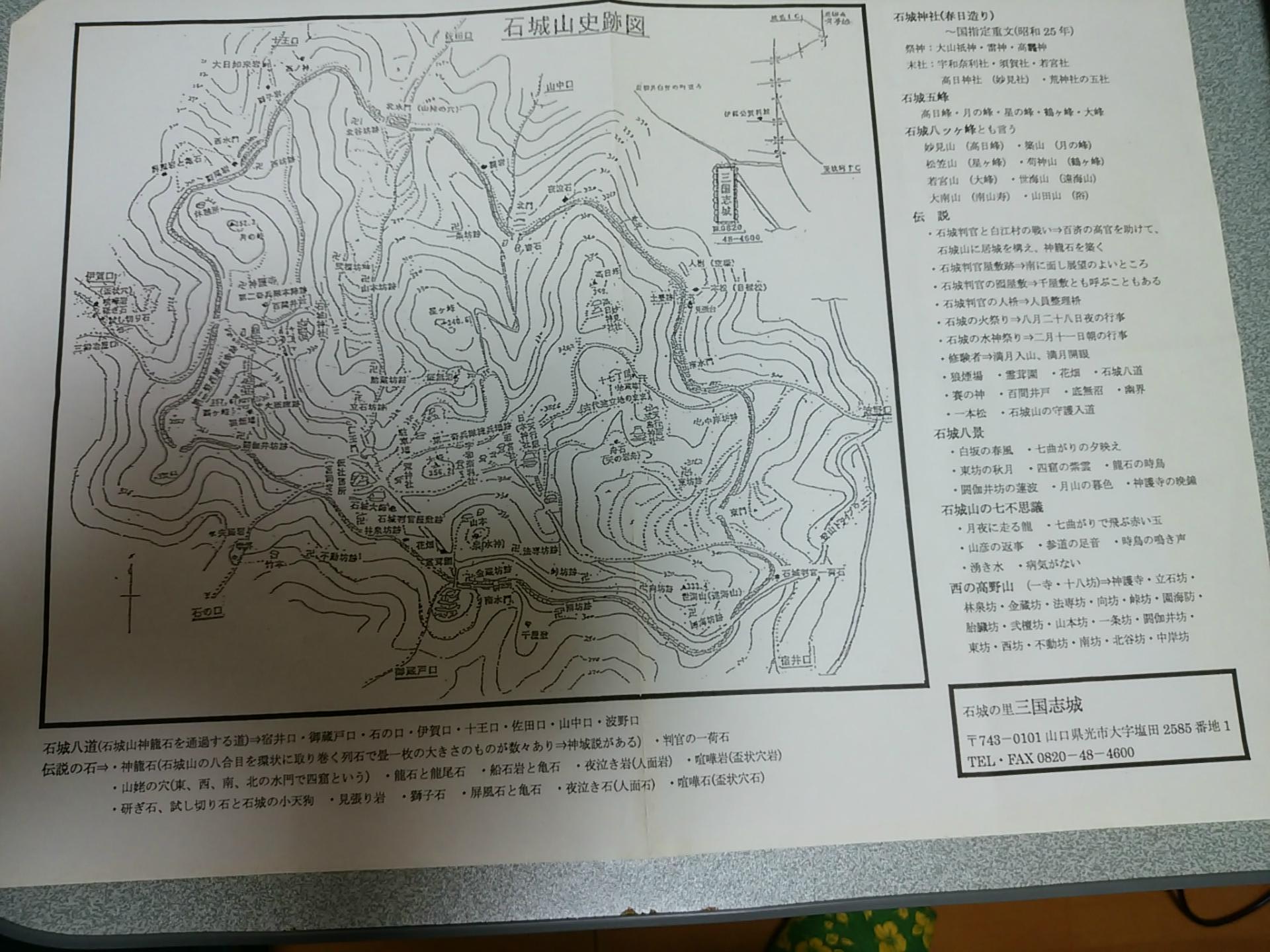

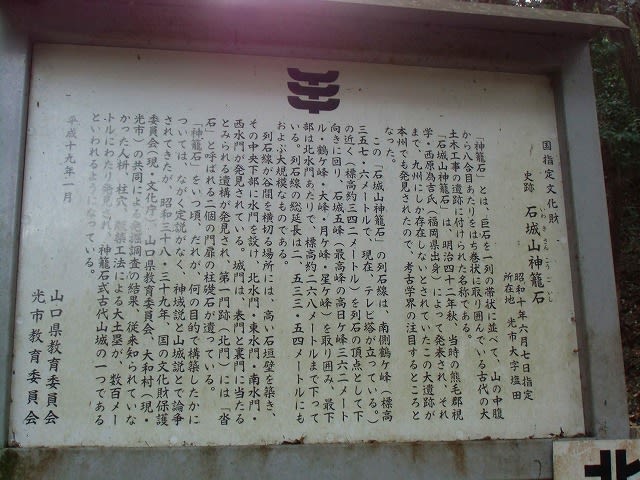

・南側を 望みますと 烏帽子岳、石城山、

周防大島が 望めます。

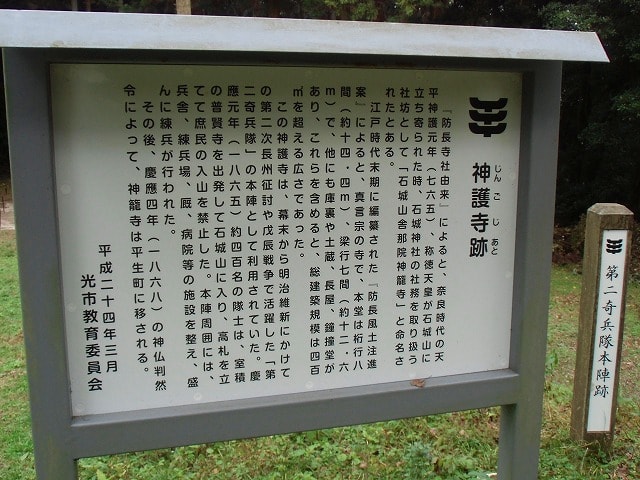

・大星山の 山体断面図の 説明版です。

・大星山 山頂での 記念の 写真も 撮ります。

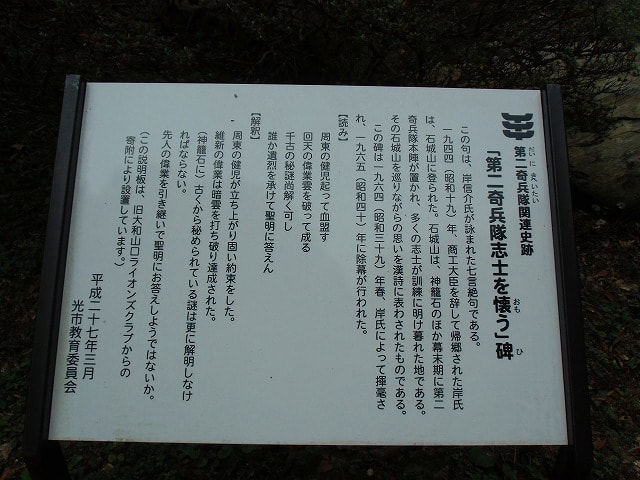

・風力発電施設の 大きな 説明版です。山頂で

沢山の風力発電のプロペラ、眺望を 楽しみ

ましたので 下山します。

・少し 降りた所に 休憩所のようです、石で造った

ベンチが 設置されています。

・広い 山道を 駐車場へと 降りて行きます。

風力発電を 近くで 見ますと 音が 聞こえますね、

沢山の風力発電でしたので 動いているものは

少しだけ ハネが 動いている風力発電 止まっている

風力発電も ありました。また 大星山 からの

眺望は 素晴らしいかったです。