●ホームページ『花橘亭~源氏物語を楽しむ~』 ・・・更新お休みしています

●X[旧Twitter]なぎ(@kakitutei)

●メールフォーム

【お知らせ】ブログ「晴れのち平安」の古い記事を大幅に削除しました(2025年3月)

↓ 最新記事はこの記事の下に表示されています。 ↓

●ホームページ『花橘亭~源氏物語を楽しむ~』 ・・・更新お休みしています

●X[旧Twitter]なぎ(@kakitutei)

●メールフォーム

【お知らせ】ブログ「晴れのち平安」の古い記事を大幅に削除しました(2025年3月)

↓ 最新記事はこの記事の下に表示されています。 ↓

平安時代好きブロガー なぎ です

2025年4月14日、goo blogサービス終了のお知らせ が発表されました

2025年11月18日をもってgoo blogはサービスを終了。

終了後は投稿はすべて削除されるため、閲覧できなくなる とのことです

2014年から細々とこのブログ「晴れのち平安」を始めて、途中お休みしたり、過去の記事を大幅に削除したりもしましたが、思い入れがあるブログなので一部でもお引越しできないか考えてみます

さて、今後どうしましょう…

平安時代好きブロガー なぎ です

遅くなりましたが

あけましておめでとうございます!!

本年もどうぞよろしくお願いいたします

当ブログ「晴れのち平安」をご覧くださりありがとうございます

みなさまにとりまして良い年になりますように

いつもはX(旧Twitter)にいます。

いつもはX(旧Twitter)にいます。

なぎ(@kakitutei)https://twitter.com/kakitutei

平安時代好きブロガー なぎ です。

大河ドラマ『光る君へ』は(いろいろと思うところはありますが)毎回楽しく視聴しています。

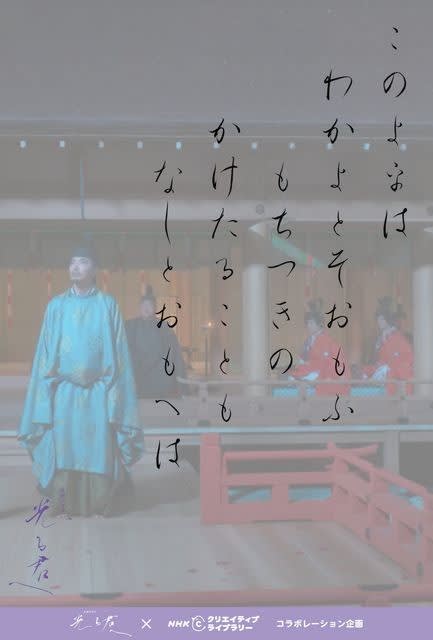

『光る君へ』第44回「望月の夜」(2024年11月17日放送)において、藤原道長が詠んだ有名な和歌「この世をば我が世とぞ思ふ望月の 欠けたる事も無しと思へば」が披露されました。

スポニチの記事 「光る君へ」ネット反響“新解釈”道長「望月の歌」まひろへの返歌「虚しさ抱きながら」大石静氏語る裏側 [2024年11月24日 20:45 ]によると、「望月の歌」についてこのようににありました。

❝孤立していく中、「この夜だけはよい夜だと思いたい」という道長の歌の心は、まひろにだけは伝わっていた。

「望月の歌」は、第36回「待ち望まれた日」(9月22日)、彰子が待望の皇子・敦成(あつひら)親王を産んだ時、まひろが道長の前で詠んだ「めずらしき 光さしそう 盃は もちながらこそ 千代もめぐらめ」への返歌だったのだ。❞

『光る君へ』において、「望月の歌」はまひろへ向けた歌であったようです。

私は、二次会の宴で道長自身も参列者も酔っていた中、道長の本音(傲慢さ、喜び、達成感)が出た歌だろうと思っていました。

酔いの席とはいえ、やり過ぎ感があると道長も自覚していたからこそ、道長は日記『御堂関白記』には歌の詳細までは書かなかったのではないかと…。(想像です)

【↑この画像は、NHKの 大河ドラマ「光る君へ」コラボ企画「かなふみ」で作成】

『光る君へ』第45回「はばたき」(11月24日放送)では、藤原道長による「望月の歌」について四納言が談義していました。

字幕を見ながらセリフをメモに取ったので書き出しておきます。

源 俊賢「この世をば… 栄華を極めた今を謳い上げておられるのでありましょう。何もかも思いのままであると。」

藤原公任「今宵はまことによい夜であるな。…くらいの軽い気持ちではないのか?道長は皆の前でおごった歌を披露するような人となりではない。」

藤原行成「私もそう思います。月は后を表しますゆえ 3人の后は望月のように欠けていない よい夜だ ということだと思いました。」

藤原斉信「そうかな…。」

皆で唱和した「望月の歌」ではありますが、解釈がそれぞれ異なるのが印象的でした。

平安時代好きブロガー なぎ です。

2024年11月、京都へ行ってきました。

フェリー1泊、京都2泊3日の旅となりました。

ゆっくりまったり、旅行でのことをぽつぽつブログに書きたいと思います。

旅行1日目

・東三条殿跡

・二条宮跡

・二条駿河屋の「亥の子餅」

・高松神明神社(高松殿)

・虎屋菓寮「亥の子餅」

・枇杷殿跡

・藤原定家 一条京極第跡

・ランチ

・清浄華院で法成寺境内推定地から出土した礎石を見学

・廬山寺(紫式部邸宅址)

・京都仙洞御所

・土御門第跡

┗ 【平安あれこれ】2024年11月16日、土御門第跡にて「望月の歌」を偲ぶ

旅行2日目

・上賀茂神社

・ランチ

旅行3日目

・京都産業大学ギャラリー 特別展「源氏物語の世界ーよむ・みる・あそぶー」

・風俗博物館

・ランチ