平安時代好きブロガー なぎ です。

2022年 5月、

京都産業大学 むすびわざ館2階 ギャラリー (京都市下京区中堂寺命婦町1-10)での企画展「女子宮廷装束の華」を見学した時のこと。

いただいたレジュメをもとに印象的だったものと自分で少し調べたことを加えて個人的な覚え書きとして記事に残しておきたいと思います。

①十二単の変遷  今ココ

今ココ

②十二単[唐衣裳]の構成

③平安十二単

④『源氏物語絵巻』で見られる直衣や唐衣

十二単の変遷

奈良時代

ー大宝律令の完成、唐の文化を取り入れ日本の服制の大綱(たいこう)が確立ー

養老の衣服令(いふくりょう)による女官礼服(らいふく)

大宝元年(701)成立の大宝律令を継承した養老2年(718)の衣服令によって定められて女官の礼服(らいふく)です。

男性の文官礼服と同様、毎年正月元日に行われた朝賀や即位式など限られて儀式でのみ着用。

礼服に対して、ふだん朝廷に出仕する際に着用する装束は朝服(ちょうふく)と呼ばれたそうです。

奈良時代から平安時代初期にかけては、最も中国風であった時代でした。

裙(も)は巻きスカートのようになっており、裙の下には褶(ひらみ・したも)をつけ、紕帯(そえおび)を締めています。

さらに肩には領巾[比礼](ひれ)をかけています。

平安時代

ー遣唐使停止(894年)を機とした日本文化のめばえ 国風装束への変化ー

公家女房、裙帯比礼(くんたい ひれ)の物具装束(もののぐ しょうぞく)

女房装束の晴れの姿はいわゆる十二単と呼ばれ、これが最高の服装のように思われていますが、さらに厳儀(げんぎ)の時には裙帯(くんたい)、領巾[比礼](ひれ)をつけ、髪を垂らした後、結い上げ、宝冠(ほうかん)をつけていました。

奈良時代の礼服の形を残したもので、これを物具装束(もののぐ しょうぞく)といいます。

襪(しとうず)

張袴(はりばかま)※多くは紅(くれない)の袴

単(ひとえ)

衣(きぬ)[袿(うちき)]

打衣(うちぎぬ)

表着(うわぎ)

裳(も)

唐衣(からぎぬ)

上記の通常の晴れの装いに、裙帯(くんたい)をつけ、比礼(ひれ)を肩にかけています。

※裙帯は奈良時代の紕帯(そえおび)の変化?

平安時代中期

ー唐様(からよう)を変化させ日本独自の十二単の完成ー

公家女房 晴れの装い

平安時代に入り、服制も国風化が進むと、男性の装束と同様に女性の装束も奈良時代の朝服(ちょうふく)から和風に変化。

宮中における成人女性の正装であるこの姿は「女房装束」「唐衣裳」姿と記されていましたが、現在ではいわゆる「十二単」と呼ばれています。

張袴(はりばかま)

※多くは紅(くれない)の袴。

※若年で未婚の場合は濃色(こきいろ=濃き紅)の袴を着用

単(ひとえ)

衣(きぬ)[袿(うちき)]

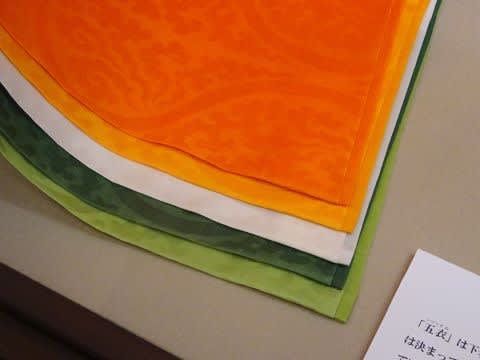

※後に「五衣(いつつぎぬ)の制」が定められ、重ね袿は五領までに。

打衣(うちぎぬ)

表着(うわぎ)

裳(も)

唐衣(からぎぬ)

江戸時代前期

ー応仁の大乱以来の有職(ゆうそく)の乱れー

儀式服と化した十二単、伝承の混乱

江戸時代前期の正装の公家女房

室町時代の応仁の乱(1467~1478)の後、しきたりが不明に…。

この姿は桃山時代前後から天保14年(1843)、平安朝の裳再興までの姿。

裳には唐衣と共裂(ともぎれ)の刺繡入りの掛帯(かけおび)が用いられ、小腰(こごし)はありません。

この裳の下には纐纈(こうけち)の裳と呼ばれる裳がつけられていたもよう。

※纐纈(こうけち)の裳は享保7年(1722)の「御再興女房装束」の際に廃止。

(勉強不足過ぎて、よく理解できていません 視覚的に十二単の変遷がわかる展示でとても感動しました。)

視覚的に十二単の変遷がわかる展示でとても感動しました。)

①十二単の変遷  今ココ

今ココ

②十二単[唐衣裳]の構成

③平安十二単

④『源氏物語絵巻』で見られる直衣や唐衣

京都産業大学むすびわざ館2階 ギャラリー

第25回企画展「女子宮廷装束の華」

2022年 5月18日(月)~ 7月 9日(土)

今ココ

今ココ

今ココ

今ココ