2016年2月21日(日)に太宰府へ行ってきました。

2016年2月21日(日)に太宰府へ行ってきました。

当日は寒かったものの晴天に恵まれラッキーでした。

一番の目当ては

太宰府天満宮の飛梅の花を見ること!

綺麗に咲いていました。

間近で見ると終わりかけの花も多かったような?

■太宰府天満宮(飛梅・菅公歴史館)

ご参拝の方が多かったです。

■レストラン「グリーンハウス」

パスタランチをいただきました。

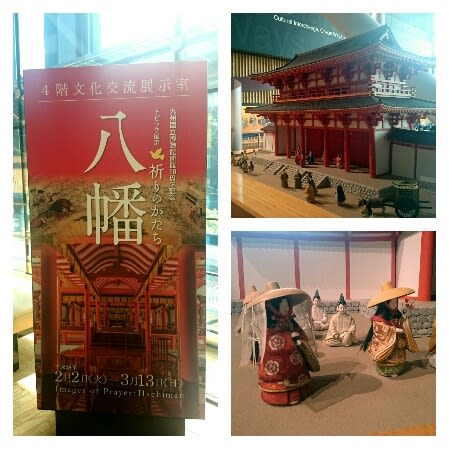

■九州国立博物館(トピック展示・大宰府政庁南門模型)

4階のトピック展示「祈りのかたち 八幡」を鑑賞。興味深かったです。

■大宰府政庁跡

現在は公園となっており、凧揚げやボールで遊ぶ親子さんの姿も多数。

■大宰府展示館

丸瓦の複製を購入♪

■学校院跡

大宰府の官吏養成機関でした。

■観世音寺

『源氏物語』にもその名が登場する古刹。

■戒壇院

ここで戒律を受けないと正式な僧・尼になれませんでした。

■ラーメン「暖暮」

ラーメンに半熟卵をトッピング♪

Twitterでのつぶやきをまとめて加筆・編集しています。

少しでも太宰府旅行の参考になれば幸いです。

どうぞご覧くださいませ。

※平安時代好きの太宰府日帰りツアー(2016年2月21日)

⇒ http://togetter.com/li/941510

当方のwebサイト『花橘亭~源氏物語を楽しむ~』内、

こちらのコンテンツもどうぞ。

・源氏物語ゆかりの地をめぐる 遥かなる筑紫 太宰府

2月中旬の京都旅行でのこと。

2月中旬の京都旅行でのこと。

京都市右京区にある

清凉寺(嵯峨釈迦堂)を訪ねました。

清凉寺は、光源氏のモデルのひとり

源融(みなもとのとおる)の山荘「棲霞観(せいかかん)」跡です。

境内では、多宝塔や阿弥陀堂そばにある

梅が咲いていて綺麗でした。

『源氏物語』ゆかりの地としての清凉寺について

Twitterでのつぶやきをまとめましたので

こちらをご覧くださいませ。

※【源氏物語ゆかりの地】京都・清凉寺(嵯峨釈迦堂)<棲霞観跡>

⇒ http://togetter.com/li/940710

2月中旬の京都旅行でのこと。

2月中旬の京都旅行でのこと。

2月13日(土)に

小倉百人一首殿堂 時雨殿にて開催された

文化講座「百人一首の和歌と宮廷文化」

講座(1) 五節の舞と百人一首 を

拝聴しました。

「天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ」(僧正遍昭)

を読み解く講座です。

講座は2部構成となっており、

吉海直人先生による和歌の解説と

五節舞姫の実演と解説を

それぞれ楽しむことができました。

吉海直人先生のお話は30分でしたが

とても濃くて興味深かったです。

『源氏物語』において五節の舞姫といえば、

光源氏は筑紫の五節という女性と恋人関係にあり、

光源氏の息子・夕霧は惟光の娘である藤典侍を妾とし、たくさんの子に恵まれました。

(惟光は宰相にまで出世しています。)

筑紫の五節も藤典侍も五節の舞姫を経験しています。

歴史上で有名な五節の舞姫経験者といえば

清和天皇のキサキとなり陽成天皇の母となった藤原高子が挙げられます。

高子は女御を経ずに后宮(きさいのみや)になりました。

これは在原業平とのスキャンダルが背景にあったのかも?

↓帰宅後、僧正遍昭こと良岑宗貞の系図を個人的に作成してみました。↓

僧正遍昭(良岑宗貞)は桓武天皇の孫。

仁明天皇のいとこであり、仁明天皇の寵臣として蔵人頭をつとめていました。

仁明天皇の崩御後(喪が明けてから)35歳の若さで出家。

のちに僧正の位に就きました。

一説によると、僧正遍昭(良岑宗貞)の母は光孝天皇の乳母であったのだとか。

そうであれば僧正遍昭(良岑宗貞)は光孝天皇の乳母子であったといえます。

また、僧正遍昭(良岑宗貞)は陽成天皇の御持僧としてつとめたことも。

「天つ風 雲のかよひ路 吹きとぢよ をとめの姿 しばしとどめむ」は

出家前の良岑宗貞として五節の舞および舞姫のすばらしさを称賛する立場で詠んだ歌です。

この歌は当時としては伝統的ではない斬新な表現の歌であったようです。

藤原定家は「乙女の姿」をしばしば自歌に詠じているのだとか。

休憩をはさんで講座の後半は

濃小袖に濃長袴を身に着けた女性(舞姫)が登場!

髪は 大(お)すべらかし。

梅の心葉に白の日蔭糸[蔓]をつけていらっしゃいました。

まずは着付けの様子を観賞。

単・袿・表着・唐衣・裳の順に着付けが行われました。

そして、五節の舞の実演にうっとり。

終了後の写真撮影タイムにて。

夢のようなひとときでした。

時雨殿1階の常設展示にて撮影。

2月中旬の京都旅行でのこと。

2月中旬の京都旅行でのこと。

移転&リニューアルオープンされた

風俗博物館を訪ねました。

※風俗博物館 公式サイト

⇒ http://www.iz2.or.jp/

この記事ではダイジェスト版として

風俗博物館で撮った展示の様子をご紹介します。

今期の展示は5月31日(火)まで。

1 紫の上による法華経千部供養 『源氏物語』「御法(みのり)」

2 局・女房の日常~伏籠~ ~平安時代の身嗜み・黒髪~

3 平安時代の遊び

4 平安の年中行事 五月の節~端午の節句~『源氏物語』「蛍」

■実物大展示の様子

・・・このように今期の展示も素敵でした。

※リニューアルにともない装束体験ゾーンはなくなりました。 Twitterでつぶやいた展示の様子をまとめました。こちらもご覧くださいませ。

Twitterでつぶやいた展示の様子をまとめました。こちらもご覧くださいませ。

・京都 風俗博物館~よみがえる源氏物語の世界~(2016年2月撮影)

Togetterまとめ http://togetter.com/li/938968