10月の下旬、衆議院選挙が終わって世間が一段落した。

東北への旅、春には青森県に行ったが今回は岩手県。

一ノ関で宿泊し2日目。

昨日は中尊寺を観光した。

今日はもう一つの世界遺産「毛越寺(もうつうじ)」を訪れた。

中尊寺観光に訪れる人は多いが、

その近くにある毛越寺を見逃す人も多いようだ。

毛越寺は平泉駅から真っすぐ行った所にある。

駅から徒歩でも7分だが巡回バス「るんるん」があり乗る。

3分で到着。大駐車場の中にバス停がある。

山門で拝観券を買い入る。

ホームページからを毛越寺の由来を記しておこう。

寺伝によると嘉祥3年(850)慈覚大師が東北巡遊のおり、

この地にさしかかると、一面霧に覆われ、

一歩も前に進めなくなりました。

ふと足元を見ると、地面に点々と白鹿の毛が落ちておりました。

大師は不思議に思いその毛をたどると、

前方に白鹿がうずくまっておりました。

大師が近づくと、白鹿は姿をかき消し、やがてどこからともなく、

一人の白髪の老人が現われ、

この地に堂宇を建立して霊場にせよと告げました。

大師は、この老人こそ薬師如来の化身と感じ、

一宇の堂を建立し、嘉祥寺と号しました。

これが毛越寺の起こりとされます。

寺名の読み

毛越寺はモウツウジと読みます。

通常、越という字をツウとは読みませんが、

越は慣用音でオツと読みます。

従ってモウオツジがモウツジになり、

更にモウツウジに変化したものです。

さて冒頭にも記したように、同じ世界遺産だが中尊寺に訪れる人は多いが

約1.5キロほど離れた毛越寺の拝観者は少ない

今日も寺内は人影が疎でした。

なぜだろう?

中尊寺は山寺が多くあり参道も長い。

毛越寺は広大な平らで一面見渡せる。中央に池が配置された浄土庭園。

山寺と庭園の違いか

毛越寺の庭園の美、つい見とれて時間の過ぎるのを忘れる。

毛越寺は度重なる災禍に遭いすべての建物が焼失したが、

平成元年に本堂を再建し、

本尊薬師如来、脇士日光月光菩薩を安置しています。

かつては広大な境内に大伽藍が建ち並んでいた毛越寺ですが、

今は本堂、常行堂の他、大泉が池と様々の石組からなる浄土庭園、

堂宇や回廊の基壇、礎石、土塁、それに堂塔十余、

僧坊十七坊が残されているのみです。

山門を入ると正面に本堂があります。

左手には宝物館があります。

本殿を右に折れると大泉が池が見えてきます。

本殿を左手に見ながら開山堂方向に行く。

開山堂

毛越寺を開いた慈覚大師円仁をまつる堂です。

開山堂の裏手が紅葉と苔で美しい。

嘉祥寺跡

杉並木に囲まれてほぼ円隆寺(現在は跡地)と同規模の土壇があります。

金堂円隆寺跡

常行寺の右手にある鐘楼

鐘楼跡地

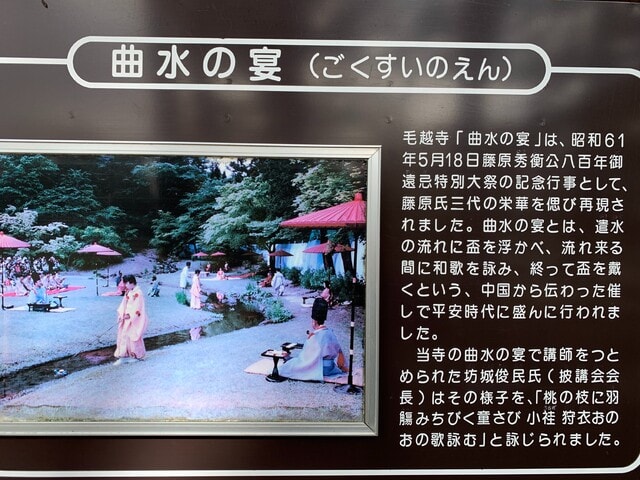

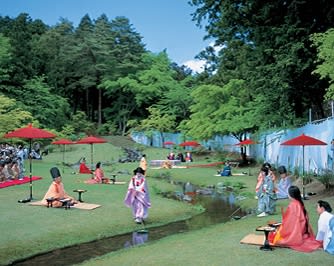

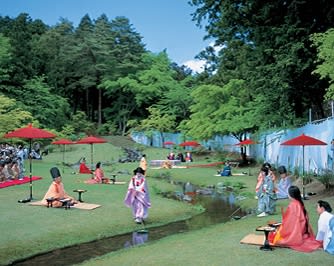

遣水

池の東北側にある遣水は、池に水を引き入れるためと造られたものです。

毛越寺の遣水は全国的にも極めて珍しいものです。

この遣水を舞台に毎年新緑の頃に「 曲水(ごくすい)の宴」が開催され、

周囲の樹木とあいまって平安の雅な情景が作り出されます。

(ホームページより)

常行寺

現常行堂は、享保17年(1732)に再建されもので、

右手に常行寺跡があります。

地元では古くから作物の神様として信仰されています。

奥殿の扉はふだんは固く閉ざされ、33年に一度御開帳されます。

祭礼の正月20日は、古式の修法と法楽としての延年の舞が奉納されます。

浄土庭園を見おさめして毛越寺後にしました。

巡回バス「るんるん」で一ノ関駅まで戻ったら丁度お昼。

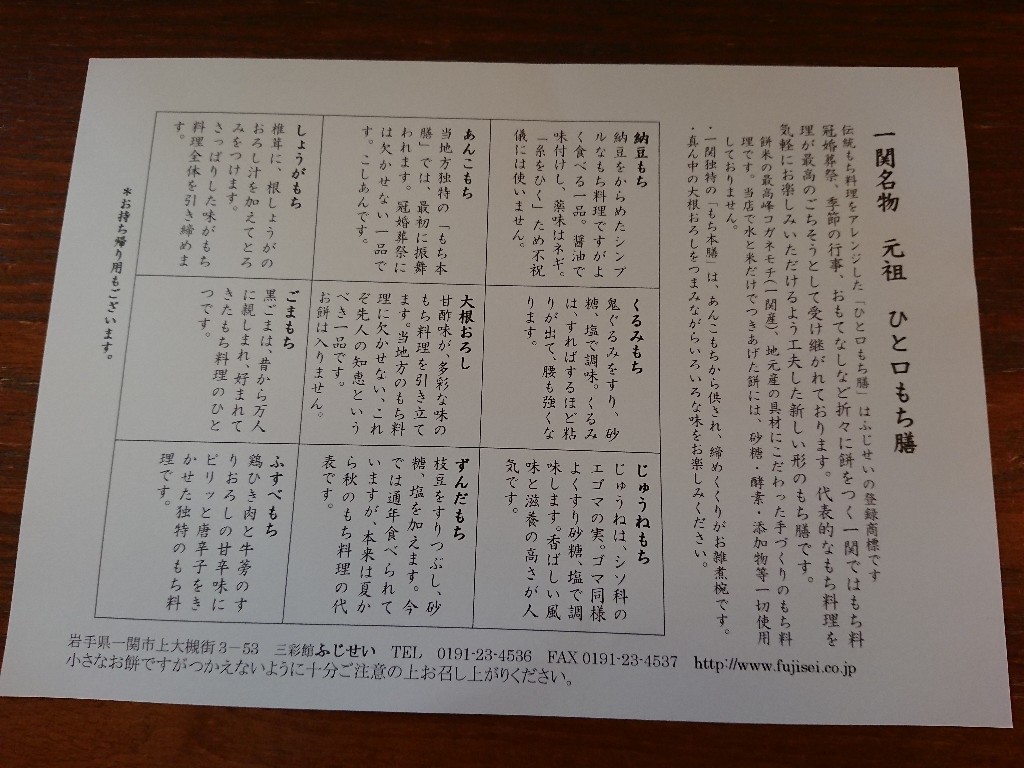

知る人ぞ知る「三彩館ふじせい」でランチをいただきに行きます。

次回は「三彩館ふじせい」を紹介したいと思います。

(つづく)