●冷却装置付エスロン管栽培装置

7月19日 エスロン管の立ち上げ部に高吸水シートを巻きつけ噴霧ノズルからの霧が当たるようにしてセットする。装置の様子です。明日以降猛暑がぶり返しそうなのでとりあえず水を入れ水中ポンプを回転させています。

●アルミ蒸着保冷発泡シート

7月17日 エスロン管水耕栽培の立ち上げ部に巻いて使用できる断熱材として注文していた10㎜の発泡シートにアルミ蒸着フィルムを張り付けた保冷シートが入ってきました。これを適当な大きさに切断してエスロン管に巻きつけて断熱効果を調べてみたいと思います。価格は1.2×3mで運賃込5000円。

早速エスロン管サイズに合わせ30×50㎝で断裁しビニールテープ止めした16個の筒を製作しエスロン管に差し込んでみました。梅雨が明けると効果の有無が分かると思います。

またエスロン管には透水防根シートもいれ12株キュウリ(夏すずみ)を定植しています。(16株育てていましたが移植の際に不注意で4株の茎を折ってしまいました。キュウリは茎がもろいので注意が必要。)

●エスロン管栽培装置の養液冷却法

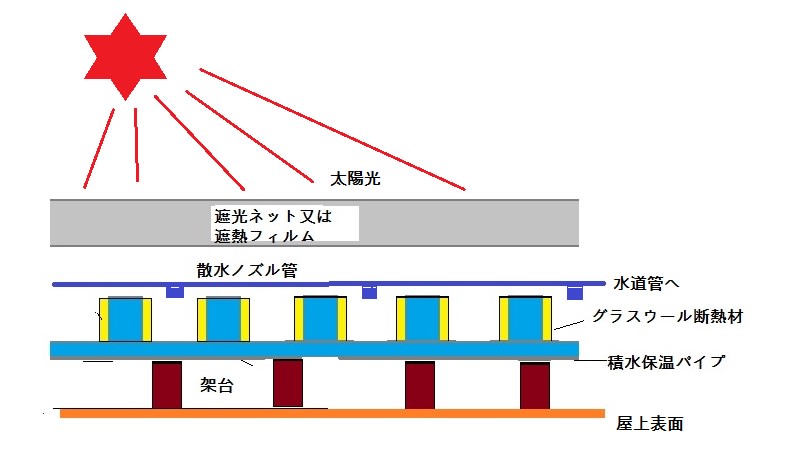

7月14日 本格的な夏到来で毎日30度を超す暑さが続いています。この時期こそ熱帯地方での節水水耕栽培実験の最適期です。昨年は屋上に設置した装置では養液温度が40度以上になりサツマイモ栽培で失敗しましたが今年は良い対策がないか思案しておりました。地中埋設の場合でも地上露出部の遮熱対策を考えておかないと根が浸っている肝心の部分の温度が上昇してしまいます。今回實野先生がグラスウールを使った冷却法を考案され先生の所で実験していただくと結果はかなり良好でした。方法はグラスウールに水をしみ込ませて気化熱を利用して冷却するという単純なものです。この手法を取りいれて新たに装置を作って屋上で実際に実験してみることにしました。概念図は下記の通りです。50㎜管には専用の保温パイプを巻きつけ立ち上げ部にはグラスウールを巻きつけてその上に噴霧ノズルで散水して気化熱で養液の冷却を図り、養液自身も水中ポンプで循環させ装置の上部には遮光ネットもしくは安く入手できるようであれば遮熱フィルムを張って直射日光を抑えることで外気温50度近い屋上(表面温度は午後には60℃以上)で養液温度すなわち根域温度を限界の35度以下に抑えることができないかという実験です。

発泡スチロール1㎝厚の保温パイプで十分な断熱効果があるのかどうか又これら部材の耐久性も気になるところですがとりあえず屋上に持ち上げて配管部分に水を入れ温度上昇を観測することにしました。12時現在投入した水道水の温度は28.7度です。立ち上げ部分の100㎜管はグラスウールが入荷してからの取り付けになります。

午後3時の温度はやはり37.6度になっています。対策として噴出量は小さいのですがソーラーポンプで養液を循環させ装置の上には遮光ネットを載せました。これで夕方どのようになっているか再チェックです。

因みに3時現在使用中のトロ舟および循環タンク内の養液温度を調べてみるとタンクは34.2℃、遮光ネットを張った小松菜栽培ベッドで33.7℃、ネットなしのピーマン栽培ベッドで34.3℃ですべてで養液が30度を超えていますが35度以下であれば野菜は育ってくれます。

7月15日 グラスウール冷却用に散水タイマーを発注する。噴射ノズルにはかなりの水圧が要りますので水道ホースに直結できるようにしたいためです。水道ホースに接続すると結構うまく噴射してくれます。

気化熱冷却用にグラスウールが良いとの結果が出ているのですが手持ち在庫もあるので東洋紡の「超高吸水シート」を適当なサイズに断裁しこれをエスロン管に巻きつけて使用し効果を試してみることにしました。

本日午後3時の養液温度もやはり昨日同様37度強です。この温度を気化熱冷却でどれだけ下げられるかです。

7月16日 タイマーが入荷。毎日10時に2分間噴霧できるようにセットする。今週は台風なのであとの作業はこの連休にでも行う予定です。そして現在ナスを40株育苗しているのでその内半分の20株を定植して育ててみようと考えております。

●二本松農園のエスロン管水耕栽培

7月11日 4か月ぶりに福島の二本松農園さんを訪ねる。水田に青々と稲が育ち早いところでは稲穂がではじめているそうですっかり周囲の景色は水田風景になっていました。

二本松農園さんでも重機が入って土壌の除染作業が始まっていました。削除した土壌が土嚢袋に詰まられあちこちに置かれていました。

でもこの地域では栽培野菜からは一切放射能が検出されていないどのことです。これは土壌にカリ成分が豊富なために野菜がカリを吸収してセシウムを吸収しないためだそうです。何百年にもわたって田畑を大切にして土づくりに励んできた農家の方々の努力の蓄積が栽培野菜を放射能汚染から守ってくれているのだそうです。農家の方の努力に比べつけ刃的な除染作業は効果があるのでしょうか。

水耕栽培設備の様子です。キュウリはそれなりに成長していますが側枝の出が悪いのが気になりました。原因としてはEC濃度が高すぎるのではないかとアドバイスする。

きゅうり以外にも何種類かの野菜を育てていました。

本業のきゅうり農園も見学させてもらいました。キュウリ園は傾斜地に何ヘクタールもあって最盛期には朝の3時から夜11時まで働き詰めだそうです。1日に3回採りもあるそうで収量も1万本を超えるとか作業の大変さが伝わってきます。また畝ごとに肥料を入れ替えてより良い品質を目指して実験をしながら栽培しているとのことでした。さすがにプロは違います。

●大麦も収穫時期になってきました。

5月13日 六条大麦も黄色くなり収穫時期が近づいていますがどのように脱穀するのか調べておく必要がります。

●大麦の様子

5月6日 大麦も黄色く色づいて収穫期に来ています。

●大麦の様子

4月18日 今朝の様子です。

●大麦の収穫量は

4月10日 大麦も穂が出てきています。多いのは1ポットに10株ほど出ていますのでうまく成長してくれればポット1か所あたりそれなりの収穫が期待できます。当初からこのようなエスロン管を使った大麦栽培には懐疑的でしたが熱帯塩害地でのエネルギー食料の確保という課題からすれば単位面積当たりの収穫量が確保できるようであればまんざら間違った方法でもないかもしれません。今回は灌水量の測定はしませんでしたが栽培期間中の降雨にも助けられていますが数度しか灌水したことがありません。これで育つわけですからトウモロコシに比べはるかに節水農法が可能です。後は収穫量です。

●大麦の様子

4月3日 本日の様子です。もうすでに穂が出てきています。

●大麦の様子

3月23日 今朝の様子です。養液が循環していないのでおかしいと思ったら電機が来ていませんでした。何が原因で電源が落ちたのか電気屋さんに見てもらうことに。少し肥料を追加する。

●二本松農園のエスロン管水耕栽培

3月12日 昨日福島二本松農園さんでのエスロン管水耕祭設備設置の様子を見学する。一昨日からの猛吹雪で作業のできるような状態ではなかったため完成にはいたらなかったそうです。

●大麦栽培法

3月12日 大麦のエスロン管栽培については栽培効率を考えてもあまり得策とは思えなかったのですが實野先生のお話ではこのエスロン管水耕栽培では多数株を密集させて育てることができ点が優れていることまた相当密生しても根が大きく育つので麦の成長に影響を与えないこと。土耕だと密生させると成長しない株ができるが水耕ではそのようなことがないので単位面積当たりの栽培株数はさほど変わらなくなるはずとのお話でした。栽培中の大麦が大きく育ってくれることを願っています。

●大麦の様子

3月8日 本日の様子です。全く放置したままの状態ですがそれなりに育ってきています。

しっかり育っている苗の根の状態を見るとやはり根が長く大きく伸びていて養液のたまる部分で団子のような大きさになっています。

これまで一度しか給水していないことを考えると大麦はさほど灌水を必要としないので確かに水不足の国では最適なエネルギー食品かもしれません。

●ポリ乳酸製ロールプランター

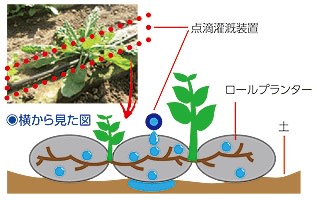

3月5日 昨日の産経新聞に東レが開発した「ポリ乳酸製ロールプランター」が経済産業大臣賞を受賞した旨報道されていました。その内容を読むとすでに南アフリカでロールプランターを使った実証実験をしているとのことで点滴灌漑とセットで農作物の育成を行っているようです。荒廃地の農地化に役立つ技術として紹介されていました。東レのホームページには次のように紹介されていました。

「ロールプランターに現地の土を入れて荒廃地に並べます。並べたプランターの間に農作物の種をまき、種子を根づかせます。ロールプランターは紫外線を受けても劣化しにくく、また通気性・保水性に優れているため、根の温度が適正に保たれ、農作物の生長性が高くなります。

ロールプランターの中の土に、水や肥料を与えて栽培します。効率的な水の供給のため、灌水関連製品で実績が高いネタフィムジャパン(株)の点滴灌漑装置を設置しています。保水性の高いロールプランターと組み合わせることにより、少ない水と肥料での農作物育成を実現できます」

ただこのような手法でも塩害土壌は使えないという問題は残ります。

●エスロン管水耕栽培国内検証実験始まる

2月4日 いよいよエスロン管を使った水耕栽培の国内での実証実験がスタートすることになりました。これは小生も加入させていただいている實野先生主宰の「太陽エネルギー利用推進研究会」のプロジェクトとして実施されるものです。アジア・アフリカ等途上国への淡水化装置を使った節水型農法を展開の前に実際に国内で実証実験を行い改良すべき点を改良し現実的に有効な栽培方法であることを検証した上で途上国へ紹介していくためのものです。そして今回のプロジェクトは日本たばこJTさんのご支援と福島二本松農園さんのご協力により実現できることになりました。

水耕栽培設備は大阪で組み立てた後現地へ送ることになっていますので本日は實野先生を交えて小生を含め研究会会員メンバーによる打ち合わせを行いました。

>