古典から始める レフティやすおの楽しい読書-322号【別冊 編集後記】

2022(令和3)年7月15日号(No.322)

「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から

(2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外」

※「森おう外」の「おう」は正確には「鷗」ですが、

この文字は「環境依存文字」ですので、

当メルマガでは、新字の「鴎」を代用しています。

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2022(令和3)年7月31日号(No.323)

「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から

(2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年も毎夏恒例の新潮・角川・集英社の

<夏の文庫>フェア2022から――。

当初は、年一回7月末に、

三社の文庫フェアから一冊ずつ紹介していました。

近年は、読書量の減少もあり、

自分にとっての“新規の作家を発掘”しようという試みもあり、

7月、8月の月末二回程度に分けて紹介してきました。

で、今年は一号ごと三回続けて、一社に一冊を選んで紹介しよう

と思います。

二回目は、角川文庫です。

新潮文庫の100冊 2022

https://100satsu.com/

角川文庫 カドブン夏フェア2022

https://kadobun.jp/special/natsu-fair/

集英社文庫 ナツイチ2022

http://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 2022テーマ(2)森鴎外 没後100年・晩年の名作 ◆

新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から

(2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●森鴎外、没後100年

角川文庫からは、森鴎外の没後100年ということで、

(1862年2月17日(文久2年1月19日)-1922年(大正11年)7月9日)

鴎外を取り上げてみることにしました。

角川文庫のこの本を読むのは初めてですが、

以前、弊誌で森鴎外の「舞姫」を取り上げた際に、

他社文庫(岩波文庫、文春文庫)で、

これらの収録作品を読んでいました。

*

2011(平成23)年2月28日号(No.53)-110228-

人知らぬ恨「舞姫」森[鴎おう]外

※「別冊 編集後記」~『レフティやすおの作文工房』~

2.28

森[鴎]外を読む:「舞姫」人知らぬ恨

―第53号「古典から始める レフティやすおの楽しい読書」

ちなみに、鴎外の「鴎(おう)」は、正しくは、偏の「区」の部分が旧字、

囲いの中の「メ」の部分が「口」3つです。

メルマガではこの漢字は使用できない(「×」になってしまう)ので、

便宜上、新字で紹介しています。

・・・

角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外

https://www.kadokawa.co.jp/product/201202000090/

角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外

目次:(o:私のお気に入り)

o「山椒大夫」

o「じいさんばあさん」

o「最後の一句」

o「高瀬舟」

「附高瀬舟縁起」

「魚玄機」

「寒山拾得」

「寒山拾得縁起」

「興津弥五右衛門の遺書」

o「阿部一族」

「佐橋甚五郎」

・・・

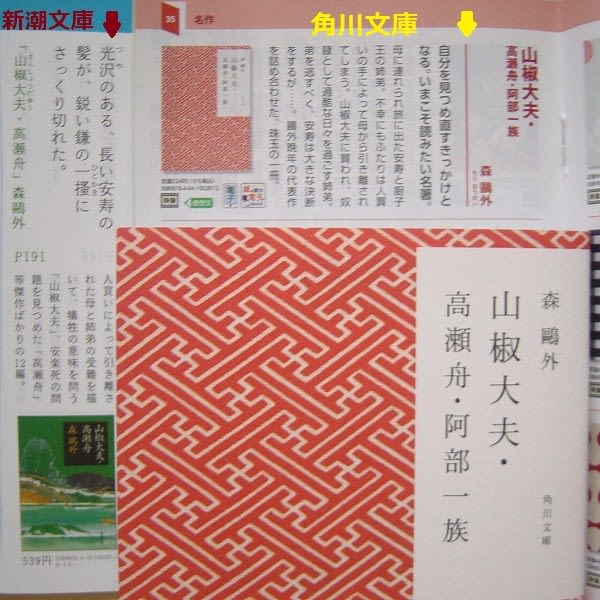

ちなみに、「新潮文庫の100冊 2022」からも、

森鴎外の後期の作品集が選ばれています。

『山椒大夫・高瀬舟』新潮文庫 改版 2006/6/1

全12編収録で、共通するのは、

「興津弥五右衛門の遺書」「山椒大夫」「最後の一句」

「高瀬舟」「高瀬舟縁起」の5作。

個人的には、角川文庫版の方が、

後期の名作中の名作とも言うべき作品を集めていて「買い」でしょう。

●「山椒大夫」

まずはそれぞれの作品について軽くふれておきましょう。

「山椒大夫」は、安寿と厨子王の物語として有名でしょう。

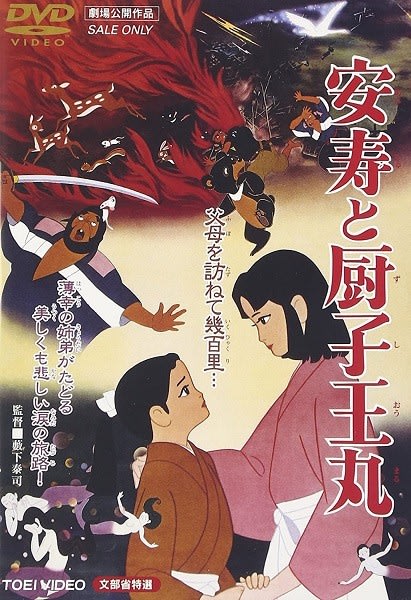

私は子供の頃に東映動画のアニメ『安寿と厨子王』として親しみました。

父を訪ねて西国へ向かう安寿と厨子王とその母と女中の四人旅。

人買いの山岡大夫に騙されて、母は佐渡への船に売られ、

女中はこれまでと身を投げて死ぬ。

一方、子供二人は富山からさらに西へ向かう船に売られます。

で、題名となっている山椒大夫のもとに。

安寿は潮汲みで、厨子王は柴刈り。

で、心定めた安寿は、ある日、弟の厨子王を都に逃げろと教え、

自分は入水自殺します。

近くの寺に逃げ込み、都へ逃げ延びた厨子王は、

清水寺で関白師実(もろざね)と出会い、守り本尊の仏像のお陰もあって、

出世し、丹後の国守となって人買いを辞めさせ、

佐渡に渡り、母とも出会い、めでたしめでたし――。

安寿の思い定めた心の強さが心に残る作品です。

「じいさんばあさん」は、仲のよい老夫婦のお話。

これはあとでふれます。

●「最後の一句」

「最後の一句」は、大阪の町奉行に直訴した少女のお話。

高校時代の教科書で初めて読んだ、鴎外作品。

《「お上(かみ)の事には間違(まちがい)はございますまいから」》p.76

という当年16歳の長女いちが、

西町奉行所の白洲での取り調べで最後につけ加えた、

この<最後の一句>が厳しく心に残ります。

《白洲を下がる子供等を見送って、佐佐は太田と稲垣とに向いて、

「生先(おいさき)の恐ろしいものでござりますな」と云った。

心の中には、哀な孝行娘の影も殘らず、

人に教唆(きょうさ)せられた、おろかな子供の影も殘らず、

只(ただ)氷のように冷かに、刃のように鋭い、

いちの最後の詞(ことば)の最後の一句が反響しているのである。

元文(げんぶん)頃の徳川家の役人は、

固(もと)より「マルチリウム」という洋語も知らず、

又当時の辞書には献身と云う訳語もなかったので、

人間の精神に、老若男女の別なく、

罪人太郎兵衞の娘に現れたような作用があることを、

知らなかつたのは無理もない。

しかし献身の中に潜む反抗の鋒(ほこさき)は、

いちと語(ことば)を交えた佐佐のみではなく、

書院にいた役人一同の胸をも刺した。》p.76

安寿の思い定めたような心と同じような厳しい決意が感じられます。

●「高瀬舟」

弟殺しの罪で島流しになる罪人を護送する

京都の高瀬川を行く高瀬舟の役人が、その罪人喜助の態度が

今までの罪人たちと異なる様子に思わず事情を聴くというお話。

身寄りのない兄弟二人だけで生活におわれていたが、

弟が病気になり、兄貴助の負担になるのを嫌い、

自殺を図るが、死にきれずにいる。帰った喜助に殺してくれと言う。

仕方なくカミソリを引いたとき、近所の女が現れ……。

罪人となり遠島になるにあたって、ただ飯を食わせてもらった上、

二百文のお金までもらえたことに、素直に喜んでいるのです。

今までまじめに働いていてもこのような大金を手にしたことはない、

というのです。

役人は、この弟殺しというものが本当に罪なことだったのか、

と考え込んでしまいます。

《これが果して弟殺しというものだろうか、

人殺しと云うものだろうかという疑(うたがい)が、

話を半分聞いた時から起(おこ)って来て、聞いてしまっても、

其(その)疑を解くことが出来なかった。(略)

喜助はその苦(く)を見ているに忍びなかった。

苦から救って遣(や)ろうと思って命を絶った。

それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。

しかしそれが苦から救うためであったと思うと、

そこに疑が生じて、どうしても解けぬのである。》p.92

役人は、上のものの判断に任せるしかない、と思う。

お奉行さまの判断を自分の判断にしようと思うのでした。

安楽死問題を扱った医師らしいとも言えるお話です。

文豪ミステリ的な意味合いもあり、有名な作品です。

「附高瀬舟縁起」は、作品の背景を語るもの。

●「魚玄機」「寒山拾得」

この二つは、中国ものの歴史物です。

「魚玄機」は、詩の才能を持った女性(名前がタイトル)のお話。

漢詩が出てきます。

「寒山拾得」は、仏教もののユーモア編という感じです。

(「寒山拾得縁起」は、その背景を語るもの。)

●「興津弥五右衛門の遺書」「阿部一族」

江戸時代の殉死もの二編。

「興津弥五右衛門の遺書」は、殉死の覚悟を決めた男の遺書。

「阿部一族」は、この短篇集中ももっとも長い短編

(といっても50ページほど)。

殉死を許されなかった侍が追い腹を切るが認められず、討手を出され、

阿部一族は閉じこもり対抗するが……。

「武士道とは死ぬことと見つけたり」の世界の物語。

殉死の範囲というものも規定があるわけではなし、

追い腹を認められる場合もあり、

討手となっても死をもって奉公の態度を示さねばならなかったり、

武士の道とは死ぬことという言葉を文字通り示すお話。

名誉を重んずる故の行動とはいえ、

理不尽でもあり、悲劇でもあるという、

何かしら割り切れない気持ちになります。

「佐橋甚五郎」は、逆に生きのびることにつくした男のお話。

●「じいさんばあさん」

本書はまさに、鴎外の晩年の名作を集めた一冊です。

その中で、最後に、今年の私のこの企画のテーマともいうべき、

老人問題から、「じいさんばあさん」を取り上げましょう。

非常に仲のよい老夫婦の謎とは?

江戸時代の話です。

武家屋敷の一角の離れに引っ越してきた老夫婦は、非常に仲がよい。

近所のものの話では、

もしこれが若い男女だったら平気で見ていられないというほど。

なかには、夫婦ではない、兄弟だろうという人も。

なぜなら

《隔てのない中(うち)に礼儀があって、夫婦にしては、

少し遠慮をし過ぎているようだと云うのであった。》p.50

《二人の生活はいかにも隠居らしい、気楽な生活である。

爺いさんは眼鏡を掛けて本を読む。細字で日記を附ける。

毎日同じ時刻に刀剣に打粉うちこを打って拭ふく。

体たいを極きめて木刀を揮ふる。

婆あさんは例のまま事の真似をして、

その隙すきには爺いさんの傍そばに来て団扇うちわであおぐ。

もう時候がそろそろ暑くなる頃だからである。

婆あさんが暫しばらくあおぐうちに、

爺いさんは読みさした本を置いて話をし出す。

二人はさも楽しそうに話すのである。》pp.50-51

《どうかすると二人で朝早くから出掛けることがある。(略)

二人が出歩くのは、最初のその日に限らず、

過ぎ去った昔の夢の迹あとを辿たどるのであろうと察した。》p.51

男のほうは伊織という武家だが、癇癪持ちが玉に瑕という。

嫁のるんは、決して美人ではないが、

長年、屋敷奉公をしていて行き遅れたが、押し出しが立派で賢く、

才気にあふれている、良き嫁であった。

新婚間もなく、伊織は京に出向くことになる。

無事に任務を終えるが、良い刀の出物があり、同役に借金をして買う。

そのお披露目会で招かれていない借金の主が現れ、言い争いになり、

かんしゃくを破裂させた伊織は相手を切りつけ殺してしまう。

その結果、よそへお預けの身となり、二人は離ればなれに。

夫の祖母も息子も亡くしたるんは、武家に奉公に出る。

そしてようやく夫がお預け御免となり、

こうして、37年ぶりに二人は夫婦として暮らすことになったのでした。

こういう事実が明らかになりますと、

この老夫婦お二人の仲の良さというものも理解できるように思います。

凍結されていた新婚時代が、時を超えて復活した、というわけですね。

とてもいいお話だと感じました。

ということで今回はおしまいです。

●鴎外と漱石

森鴎外という人は、明治の文豪としては、

夏目漱石(1867年2月9日〈慶応3年1月5日〉-1916年〈大正5年〉12月9日)

と並ぶ二大文豪とされています。

私自身は、夏目漱石よりは、鴎外の短編の方が好き

という印象があります。

今回紹介しましたような一連の短編ですね。

他にも、処女作の「舞姫」のような作品ですね。

ちなみに、「新潮文庫の100冊 2022」に選ばれている

森鴎外『山椒大夫・高瀬舟』に収録されている「普請中」は、

この「舞姫」のモデルとされる外国人の女性が

日本にやってきたというお話で、興味深いものがあります。

仕事を持っていたということもあるのでしょうが、

夏目漱石が長編が多いのに対して、鴎外は短編が多い、

という違いがあります。

一つは、鴎外が軍医であったという兼業作家だったのに対して、

漱石は東京帝大の先生を辞めてから

(漱石はラフカディオ・ハーンに代わって日本人の文学部講師になった

――余談ですが、ハーンの研究もある、

比較文学研究家の平川祐弘(ひらかわすけひろ)さんの説では、

ハーン同様、熊本の第五高等学校の先生をやり、イギリス留学後、

ハーンの後釜として、東京帝大文学部の講師になった、そして、

ハーンの「怪談」に対抗して「夢十夜」を書いた、といいます。)、

朝日新聞に入社、新聞に小説を連載する仕事を始めた、

という専業作家だったという事実もあります。

鴎外は、時間的に長いものを書く余裕がなかった、というわけですね。

しかし、基本的にはその人の作家としての資質の問題でもあるのでしょう。

長編作家と短編作家という違いがあります。

同じ小説でも、やはりワン・アイデアでも書ける短編に対し、

ある程度の構想が必要な長編という違いがありそうです。

読む場合でも、私のように体力に自信のない人は、

一気に読める短編を好み、

体力のある人はじっくり長編に取り組めるのではないでしょうか。

まあ、そんな気がします。

漱石の印象が悪いのは、

高校時代に国語の宿題で『こころ』を読まされた

という経験がマイナスになっています。

その後、漱石も自主的に明治の文豪ということで、

『こころ』の再読のほか、『坊ちゃん』や『吾輩は猫である』『草枕』

『三四郎』などを読みました。

マイナスな印象はあまり変わっていません。

『坊ちゃん』などはもう一度きちんと読んでみたいものです。

ほかの作品も読み進めれば、

また違ってくるのかもしれませんけれど……。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★創刊300号への道のり は、お休みします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から (2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外」と題して、全文紹介です。

明治の文豪で、今年没後100年になる森鴎外の晩年の名作集を取り上げました。

本文中にも書いていますように、印象に残っている作品がいくつもあります。

東映動画の「安寿と厨子王」でよく知られた物語「山椒大夫」、高校の教科書で読んだ作品で、この一言は現代でも大きな意味を持つ「最後の一句」、安楽死問題、下層階級の経済問題など多くの社会性を持つ「高瀬舟」、武士道とは死ぬことと見つけたりという殉死問題を扱う「阿部一族」などなど。

なかでも、若夫婦のように仲のよい老夫婦の謎の真相を描く「じいさんばあさん」は、今年のこの夏の三社フェアの私のテーマ<老人>問題に関連して取り上げてみました。

正直、仲のよい老夫婦をみますと、あこがれますよね。

[追記] 本文中、「山椒大夫」に関連して、

《私は子供の頃に東映動画のアニメ『安寿と厨子王』として親しみました。》

と記載しましたが、調べてみますと、『安寿と厨子王丸』が正しい題名でした。

1961年7月19日公開作品。

*『安寿と厨子王丸』DVD

・・・

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から(2)角川文庫『山椒大夫~』森鴎外-「楽しい読書」第323号

--

2022(令和3)年7月15日号(No.322)

「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から

(2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外」

※「森おう外」の「おう」は正確には「鷗」ですが、

この文字は「環境依存文字」ですので、

当メルマガでは、新字の「鴎」を代用しています。

------------------------------------------------------------------

◇◆◇◆ 古典から始める レフティやすおの楽しい読書 ◆◇◆◇

------------------------------------------------------------------

2022(令和3)年7月31日号(No.323)

「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から

(2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外」

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今年も毎夏恒例の新潮・角川・集英社の

<夏の文庫>フェア2022から――。

当初は、年一回7月末に、

三社の文庫フェアから一冊ずつ紹介していました。

近年は、読書量の減少もあり、

自分にとっての“新規の作家を発掘”しようという試みもあり、

7月、8月の月末二回程度に分けて紹介してきました。

で、今年は一号ごと三回続けて、一社に一冊を選んで紹介しよう

と思います。

二回目は、角川文庫です。

新潮文庫の100冊 2022

https://100satsu.com/

角川文庫 カドブン夏フェア2022

https://kadobun.jp/special/natsu-fair/

集英社文庫 ナツイチ2022

http://bunko.shueisha.co.jp/natsuichi/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◆ 2022テーマ(2)森鴎外 没後100年・晩年の名作 ◆

新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から

(2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●森鴎外、没後100年

角川文庫からは、森鴎外の没後100年ということで、

(1862年2月17日(文久2年1月19日)-1922年(大正11年)7月9日)

鴎外を取り上げてみることにしました。

角川文庫のこの本を読むのは初めてですが、

以前、弊誌で森鴎外の「舞姫」を取り上げた際に、

他社文庫(岩波文庫、文春文庫)で、

これらの収録作品を読んでいました。

*

2011(平成23)年2月28日号(No.53)-110228-

人知らぬ恨「舞姫」森[鴎おう]外

※「別冊 編集後記」~『レフティやすおの作文工房』~

2.28

森[鴎]外を読む:「舞姫」人知らぬ恨

―第53号「古典から始める レフティやすおの楽しい読書」

ちなみに、鴎外の「鴎(おう)」は、正しくは、偏の「区」の部分が旧字、

囲いの中の「メ」の部分が「口」3つです。

メルマガではこの漢字は使用できない(「×」になってしまう)ので、

便宜上、新字で紹介しています。

・・・

角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外

https://www.kadokawa.co.jp/product/201202000090/

角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外

目次:(o:私のお気に入り)

o「山椒大夫」

o「じいさんばあさん」

o「最後の一句」

o「高瀬舟」

「附高瀬舟縁起」

「魚玄機」

「寒山拾得」

「寒山拾得縁起」

「興津弥五右衛門の遺書」

o「阿部一族」

「佐橋甚五郎」

・・・

ちなみに、「新潮文庫の100冊 2022」からも、

森鴎外の後期の作品集が選ばれています。

『山椒大夫・高瀬舟』新潮文庫 改版 2006/6/1

全12編収録で、共通するのは、

「興津弥五右衛門の遺書」「山椒大夫」「最後の一句」

「高瀬舟」「高瀬舟縁起」の5作。

個人的には、角川文庫版の方が、

後期の名作中の名作とも言うべき作品を集めていて「買い」でしょう。

●「山椒大夫」

まずはそれぞれの作品について軽くふれておきましょう。

「山椒大夫」は、安寿と厨子王の物語として有名でしょう。

私は子供の頃に東映動画のアニメ『安寿と厨子王』として親しみました。

父を訪ねて西国へ向かう安寿と厨子王とその母と女中の四人旅。

人買いの山岡大夫に騙されて、母は佐渡への船に売られ、

女中はこれまでと身を投げて死ぬ。

一方、子供二人は富山からさらに西へ向かう船に売られます。

で、題名となっている山椒大夫のもとに。

安寿は潮汲みで、厨子王は柴刈り。

で、心定めた安寿は、ある日、弟の厨子王を都に逃げろと教え、

自分は入水自殺します。

近くの寺に逃げ込み、都へ逃げ延びた厨子王は、

清水寺で関白師実(もろざね)と出会い、守り本尊の仏像のお陰もあって、

出世し、丹後の国守となって人買いを辞めさせ、

佐渡に渡り、母とも出会い、めでたしめでたし――。

安寿の思い定めた心の強さが心に残る作品です。

「じいさんばあさん」は、仲のよい老夫婦のお話。

これはあとでふれます。

●「最後の一句」

「最後の一句」は、大阪の町奉行に直訴した少女のお話。

高校時代の教科書で初めて読んだ、鴎外作品。

《「お上(かみ)の事には間違(まちがい)はございますまいから」》p.76

という当年16歳の長女いちが、

西町奉行所の白洲での取り調べで最後につけ加えた、

この<最後の一句>が厳しく心に残ります。

《白洲を下がる子供等を見送って、佐佐は太田と稲垣とに向いて、

「生先(おいさき)の恐ろしいものでござりますな」と云った。

心の中には、哀な孝行娘の影も殘らず、

人に教唆(きょうさ)せられた、おろかな子供の影も殘らず、

只(ただ)氷のように冷かに、刃のように鋭い、

いちの最後の詞(ことば)の最後の一句が反響しているのである。

元文(げんぶん)頃の徳川家の役人は、

固(もと)より「マルチリウム」という洋語も知らず、

又当時の辞書には献身と云う訳語もなかったので、

人間の精神に、老若男女の別なく、

罪人太郎兵衞の娘に現れたような作用があることを、

知らなかつたのは無理もない。

しかし献身の中に潜む反抗の鋒(ほこさき)は、

いちと語(ことば)を交えた佐佐のみではなく、

書院にいた役人一同の胸をも刺した。》p.76

安寿の思い定めたような心と同じような厳しい決意が感じられます。

●「高瀬舟」

弟殺しの罪で島流しになる罪人を護送する

京都の高瀬川を行く高瀬舟の役人が、その罪人喜助の態度が

今までの罪人たちと異なる様子に思わず事情を聴くというお話。

身寄りのない兄弟二人だけで生活におわれていたが、

弟が病気になり、兄貴助の負担になるのを嫌い、

自殺を図るが、死にきれずにいる。帰った喜助に殺してくれと言う。

仕方なくカミソリを引いたとき、近所の女が現れ……。

罪人となり遠島になるにあたって、ただ飯を食わせてもらった上、

二百文のお金までもらえたことに、素直に喜んでいるのです。

今までまじめに働いていてもこのような大金を手にしたことはない、

というのです。

役人は、この弟殺しというものが本当に罪なことだったのか、

と考え込んでしまいます。

《これが果して弟殺しというものだろうか、

人殺しと云うものだろうかという疑(うたがい)が、

話を半分聞いた時から起(おこ)って来て、聞いてしまっても、

其(その)疑を解くことが出来なかった。(略)

喜助はその苦(く)を見ているに忍びなかった。

苦から救って遣(や)ろうと思って命を絶った。

それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。

しかしそれが苦から救うためであったと思うと、

そこに疑が生じて、どうしても解けぬのである。》p.92

役人は、上のものの判断に任せるしかない、と思う。

お奉行さまの判断を自分の判断にしようと思うのでした。

安楽死問題を扱った医師らしいとも言えるお話です。

文豪ミステリ的な意味合いもあり、有名な作品です。

「附高瀬舟縁起」は、作品の背景を語るもの。

●「魚玄機」「寒山拾得」

この二つは、中国ものの歴史物です。

「魚玄機」は、詩の才能を持った女性(名前がタイトル)のお話。

漢詩が出てきます。

「寒山拾得」は、仏教もののユーモア編という感じです。

(「寒山拾得縁起」は、その背景を語るもの。)

●「興津弥五右衛門の遺書」「阿部一族」

江戸時代の殉死もの二編。

「興津弥五右衛門の遺書」は、殉死の覚悟を決めた男の遺書。

「阿部一族」は、この短篇集中ももっとも長い短編

(といっても50ページほど)。

殉死を許されなかった侍が追い腹を切るが認められず、討手を出され、

阿部一族は閉じこもり対抗するが……。

「武士道とは死ぬことと見つけたり」の世界の物語。

殉死の範囲というものも規定があるわけではなし、

追い腹を認められる場合もあり、

討手となっても死をもって奉公の態度を示さねばならなかったり、

武士の道とは死ぬことという言葉を文字通り示すお話。

名誉を重んずる故の行動とはいえ、

理不尽でもあり、悲劇でもあるという、

何かしら割り切れない気持ちになります。

「佐橋甚五郎」は、逆に生きのびることにつくした男のお話。

●「じいさんばあさん」

本書はまさに、鴎外の晩年の名作を集めた一冊です。

その中で、最後に、今年の私のこの企画のテーマともいうべき、

老人問題から、「じいさんばあさん」を取り上げましょう。

非常に仲のよい老夫婦の謎とは?

江戸時代の話です。

武家屋敷の一角の離れに引っ越してきた老夫婦は、非常に仲がよい。

近所のものの話では、

もしこれが若い男女だったら平気で見ていられないというほど。

なかには、夫婦ではない、兄弟だろうという人も。

なぜなら

《隔てのない中(うち)に礼儀があって、夫婦にしては、

少し遠慮をし過ぎているようだと云うのであった。》p.50

《二人の生活はいかにも隠居らしい、気楽な生活である。

爺いさんは眼鏡を掛けて本を読む。細字で日記を附ける。

毎日同じ時刻に刀剣に打粉うちこを打って拭ふく。

体たいを極きめて木刀を揮ふる。

婆あさんは例のまま事の真似をして、

その隙すきには爺いさんの傍そばに来て団扇うちわであおぐ。

もう時候がそろそろ暑くなる頃だからである。

婆あさんが暫しばらくあおぐうちに、

爺いさんは読みさした本を置いて話をし出す。

二人はさも楽しそうに話すのである。》pp.50-51

《どうかすると二人で朝早くから出掛けることがある。(略)

二人が出歩くのは、最初のその日に限らず、

過ぎ去った昔の夢の迹あとを辿たどるのであろうと察した。》p.51

男のほうは伊織という武家だが、癇癪持ちが玉に瑕という。

嫁のるんは、決して美人ではないが、

長年、屋敷奉公をしていて行き遅れたが、押し出しが立派で賢く、

才気にあふれている、良き嫁であった。

新婚間もなく、伊織は京に出向くことになる。

無事に任務を終えるが、良い刀の出物があり、同役に借金をして買う。

そのお披露目会で招かれていない借金の主が現れ、言い争いになり、

かんしゃくを破裂させた伊織は相手を切りつけ殺してしまう。

その結果、よそへお預けの身となり、二人は離ればなれに。

夫の祖母も息子も亡くしたるんは、武家に奉公に出る。

そしてようやく夫がお預け御免となり、

こうして、37年ぶりに二人は夫婦として暮らすことになったのでした。

こういう事実が明らかになりますと、

この老夫婦お二人の仲の良さというものも理解できるように思います。

凍結されていた新婚時代が、時を超えて復活した、というわけですね。

とてもいいお話だと感じました。

ということで今回はおしまいです。

●鴎外と漱石

森鴎外という人は、明治の文豪としては、

夏目漱石(1867年2月9日〈慶応3年1月5日〉-1916年〈大正5年〉12月9日)

と並ぶ二大文豪とされています。

私自身は、夏目漱石よりは、鴎外の短編の方が好き

という印象があります。

今回紹介しましたような一連の短編ですね。

他にも、処女作の「舞姫」のような作品ですね。

ちなみに、「新潮文庫の100冊 2022」に選ばれている

森鴎外『山椒大夫・高瀬舟』に収録されている「普請中」は、

この「舞姫」のモデルとされる外国人の女性が

日本にやってきたというお話で、興味深いものがあります。

仕事を持っていたということもあるのでしょうが、

夏目漱石が長編が多いのに対して、鴎外は短編が多い、

という違いがあります。

一つは、鴎外が軍医であったという兼業作家だったのに対して、

漱石は東京帝大の先生を辞めてから

(漱石はラフカディオ・ハーンに代わって日本人の文学部講師になった

――余談ですが、ハーンの研究もある、

比較文学研究家の平川祐弘(ひらかわすけひろ)さんの説では、

ハーン同様、熊本の第五高等学校の先生をやり、イギリス留学後、

ハーンの後釜として、東京帝大文学部の講師になった、そして、

ハーンの「怪談」に対抗して「夢十夜」を書いた、といいます。)、

朝日新聞に入社、新聞に小説を連載する仕事を始めた、

という専業作家だったという事実もあります。

鴎外は、時間的に長いものを書く余裕がなかった、というわけですね。

しかし、基本的にはその人の作家としての資質の問題でもあるのでしょう。

長編作家と短編作家という違いがあります。

同じ小説でも、やはりワン・アイデアでも書ける短編に対し、

ある程度の構想が必要な長編という違いがありそうです。

読む場合でも、私のように体力に自信のない人は、

一気に読める短編を好み、

体力のある人はじっくり長編に取り組めるのではないでしょうか。

まあ、そんな気がします。

漱石の印象が悪いのは、

高校時代に国語の宿題で『こころ』を読まされた

という経験がマイナスになっています。

その後、漱石も自主的に明治の文豪ということで、

『こころ』の再読のほか、『坊ちゃん』や『吾輩は猫である』『草枕』

『三四郎』などを読みました。

マイナスな印象はあまり変わっていません。

『坊ちゃん』などはもう一度きちんと読んでみたいものです。

ほかの作品も読み進めれば、

また違ってくるのかもしれませんけれど……。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

★創刊300号への道のり は、お休みします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本誌では、「新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から (2)角川文庫『山椒大夫・高瀬舟・阿部一族』森鴎外」と題して、全文紹介です。

明治の文豪で、今年没後100年になる森鴎外の晩年の名作集を取り上げました。

本文中にも書いていますように、印象に残っている作品がいくつもあります。

東映動画の「安寿と厨子王」でよく知られた物語「山椒大夫」、高校の教科書で読んだ作品で、この一言は現代でも大きな意味を持つ「最後の一句」、安楽死問題、下層階級の経済問題など多くの社会性を持つ「高瀬舟」、武士道とは死ぬことと見つけたりという殉死問題を扱う「阿部一族」などなど。

なかでも、若夫婦のように仲のよい老夫婦の謎の真相を描く「じいさんばあさん」は、今年のこの夏の三社フェアの私のテーマ<老人>問題に関連して取り上げてみました。

正直、仲のよい老夫婦をみますと、あこがれますよね。

[追記] 本文中、「山椒大夫」に関連して、

《私は子供の頃に東映動画のアニメ『安寿と厨子王』として親しみました。》

と記載しましたが、調べてみますと、『安寿と厨子王丸』が正しい題名でした。

1961年7月19日公開作品。

*『安寿と厨子王丸』DVD

・・・

*本誌のお申し込み等は、下↓から

(まぐまぐ!)『(古典から始める)レフティやすおの楽しい読書』

『レフティやすおのお茶でっせ』

〈メルマガ「楽しい読書」〉カテゴリ

--

『レフティやすおのお茶でっせ』より転載

新潮・角川・集英社<夏の文庫>フェア2022から(2)角川文庫『山椒大夫~』森鴎外-「楽しい読書」第323号

--