国立科学博物館で開催中の特別展〈深海2017〉に行ってきました。

2013年に国立科学博物館で開催された〈深海―挑戦の歩みと驚異の生きものたち―〉から4年ぶりの深海をテーマとした特別展です。

地球上に残された最後のフロンティア、深海。

その全貌は僅か数パーセントしか解明されていないと言われています。今回の特別展では、深海生物が解き明かす地球生命の進化や生態、超深海と呼ばれる最深部の生命圏、海底下で起こる巨大地震のメカニズムや海底資源などについて、深海研究の最新の成果が展示されていました。

〈ZONE1「第1章」深海とは〉は、どこからが深海?深海はどんなところ?がテーマ。

深海の水圧でつぶれた金属バットやカップ麺、「しんかい6500」用の試験耐圧殻などが展示されていました。

「しんかい6500」用の試験耐圧殻。チタン合金製です。

深海底の砂やマリンスノーなどの堆積物。

堆積物の中身は、海域や水深の違いによって様々です。

ZONE1とZONE2の間の〈生物発光シアター〉は、今回の特別展の見どころの一つです。

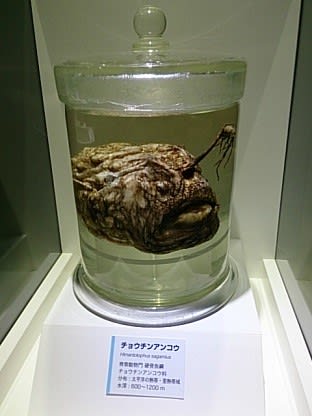

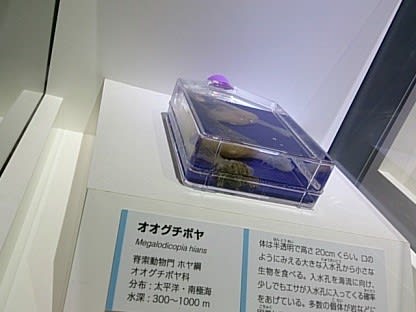

発光する深海生物が何のために光るのか?どのように光るのか?の解説が、生物発光映像と深海生物の標本とともに紹介されています。

映像は撮影不可でした。

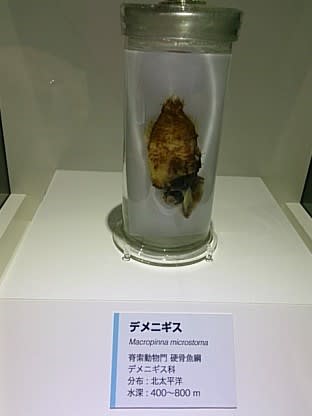

デメニギスは、今回の展示で一番楽しみにしていた生物の一つです。大きな生物だと思っていたので、掌サイズだったのには驚きました。

〈生物発光シアター〉で展示されていた生物は、卓上サイズばかりでしたよ。深海生物と言えば巨大、と思いこんでいた私は、ラヴクラフトにちょっぴり脳を犯されているのだと思います。深海生物の見た目って、本当にクトゥルフ神話の神々みたいですものね。

このコーナーは、暗い室内にいくつも置かれたシアターで深海生物の光る姿の映像が流されているので、まるで深海にいるみたいな気分を味わえました。

〈ZONE2「第2章」深海と生物〉。

「水深ごとの深海生物図鑑」では、深海生物の標本を200~1000m、1000~3000mなど深さごとに分けて展示していました。

「喰う・喰われる」では、深海生物が喰うため・喰われないためにどのような工夫をしているのかが紹介されていました。

「巨大生物」では、巨大化の謎を巨大生物の展示と共に紹介しています。

娘・コメガネ、ダイオウイカとの2ショットにご満悦。

水深6000mを超える超深海を調査するために探査機も展示されていました。

上は「フルデプスミニランダー」。下は「江戸っ子1号」。

深海4Kシアターでは、4Kスーパーハイビジョンによる深海生物の映像を上映していました。

〈ZONE3「第3章」深海と巨大災害〉〈ZONE4「第4章」深海と資源〉〈ZONE5「第5章」深海と地球環境〉〈ZONE6「第6章」深海を調査する機器〉は、主に深海探索に使用された機器や調査船、採掘されたエネルギー資源、鉱物資源に関する展示ゾーン。

この辺りに来ると、それまでの混雑が嘘みたいに人の数が減り、見学しやすくなりました。ZONE1、ZONE2は大混雑で牛歩状態でしたから…。

私の夫が海洋関係の仕事をしていて、「ちきゅう」にも乗ったことがあるので、夫に解説してもらいながら見学しました。

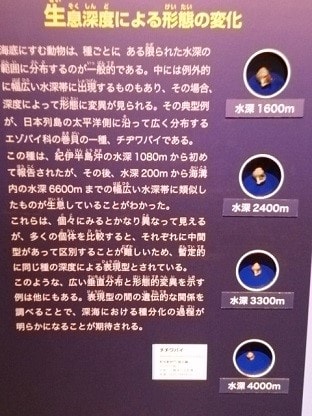

生息深度による形態の変化。

同じ種でも生息深度によってこんなに大きさが変わるのですね。

鱗片状構造。

主に粘土鉱物からなる断層がすべると、粘土鉱物が砕かれ、魚の鱗が積み重なったような構造を示すことがあります。表層はしばしば断層運動に伴う摩耗で磨かれ、光沢をもっています。一部、触ることが出来ました。ツルツルです。

黒鉱養殖装置。

地球深部探査船「ちきゅう」の模型。

2005年に就航した、海洋開発機構所有の世界最大の科学掘削船。地震発生帯や海底下生命圏などの研究航海を行っています。将来的には、前人未到のマントル掘削を行うことが期待されています。

海底下に眠る石油や天然ガスを掘削する掘削船の性能に加え、X線やCTスキャナ、微生物研究室、地磁気測定室などの高度な分析ができる研究施設を持っています。

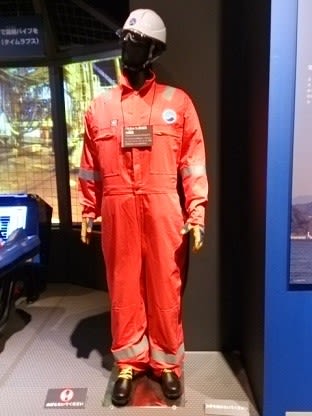

作業着。

海底広域研究船「かいめい」の模型。

「かいめい」は、2016年に竣工されました。海底資源の分布など、海底の広域調査を行うとともに、鉱物・鉱床の生成環境を捉える最新鋭の研究船です。汎用研究船としての機能も兼ね備え、気候変動の研究、地震や津波の研究にも貢献しています。

有人潜水調査船「しんかい6500」。

有人潜水調査船「しんかい6500」耐圧殻内部(実物の1.5倍のサイズ)。

お土産は図説とカニ。