6月2日

大覚寺近くの「平安郷」にて毎年開催されている「光琳乾山忌茶会」へ行って参りました

広い敷地内をマイクロバスに乗って3席+点心席を回ります

今年は「東京美術倶楽部」「野村美術館」「MOA美術館」がお茶席を担当されます

点心は「吉兆」です

長くなりますので、感想から申し上げますと、「お茶会」というよりは「観賞会」という感じでした

これほどの美術館が担当されるお茶会と聞いた時から予想はしていましたが、想像どおりでした

もちろんお道具は素晴らしく、、本当に素晴らしく、、普段はガラスケースの向こう側だったり蔵の中に大事にしまわれいる品々が目の前にあるんですから、眼福この上ないです

でも、お茶会だと思ってはいけませんね

お茶をだされるのでお茶会なんですが、MOA美術館なんて立礼で点て出し…

お茶道具は別のお部屋に飾ってある、というふうな具合で、なんとなく「見せてやってる」感…

野村美術館は、同じく点て出しですが、ちゃんと別にお茶室で皆が座り説明を受ける、という形で、お道具の説明も細やか

仕覆や茶碗も回していただけるので、手に取ってじっくり拝見できました

東京美術倶楽部のみがお点前をされていらっしゃいました(一番お茶会らしかった…)

そう、お茶会だと思っていくと残念ですが、美術品を間近で鑑賞できる会だと思えば満足度も高いということです

ちなみに一番のお気に入りは、光悦と宗達のコラボの掛物(東京美術倶楽部)

お茶碗は斗々屋茶碗が素晴らしかったです(野村美術館)

ちなみにお茶は東京美術倶楽部さんのお茶が大変美味しかったです

吉兆の点心

写っていませんが、鱧が美味、、流石です

万が一お道具に傷をつけてはいけませんので、写真もなかなか撮れません

離れたところから望遠で撮影

画像撮らせてもらえたのはこれだけです

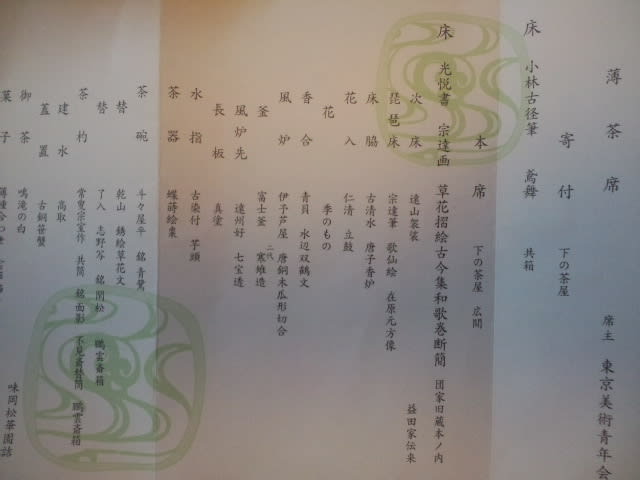

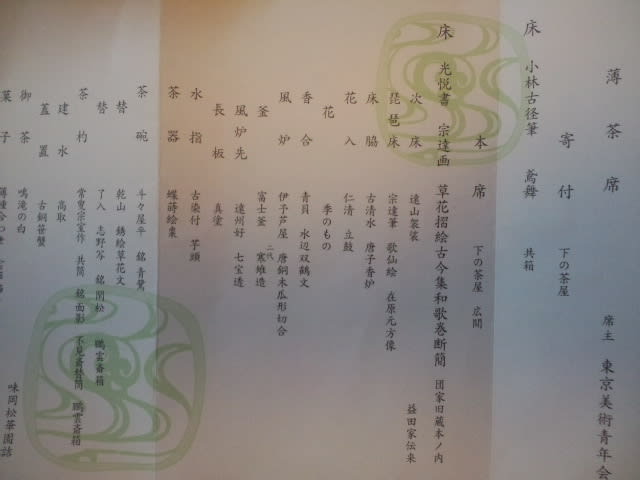

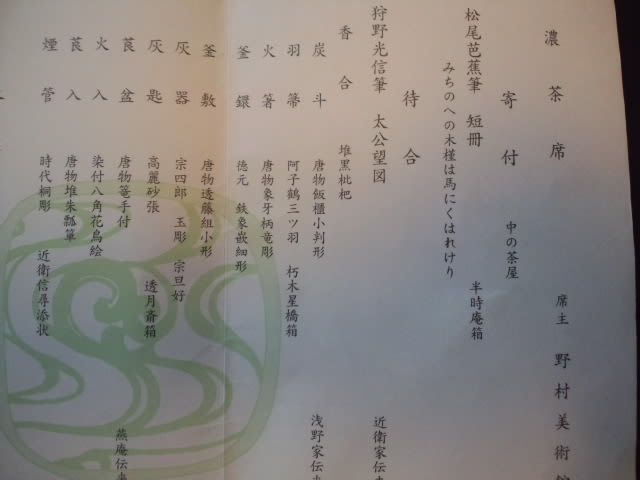

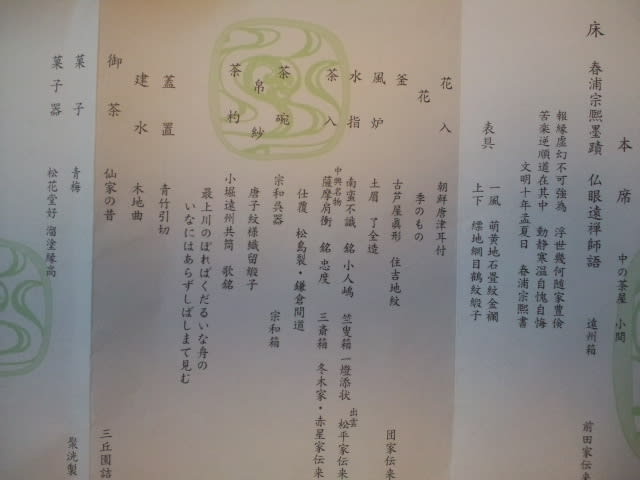

せっかくなので会記をご披露

【東京美術倶楽部】

本席の「光悦書、宗達画」というのが、言葉にならないくらい素晴らしかったです

斗々屋茶碗も、ものすごく好みでした

替の乾山のほうが、モダンで華がありました

あと、こちらでいただいた薄茶が大変美味でした

「味岡松華園」というお店らしく、お江戸のお茶なので、ちょっと敗北感(笑)

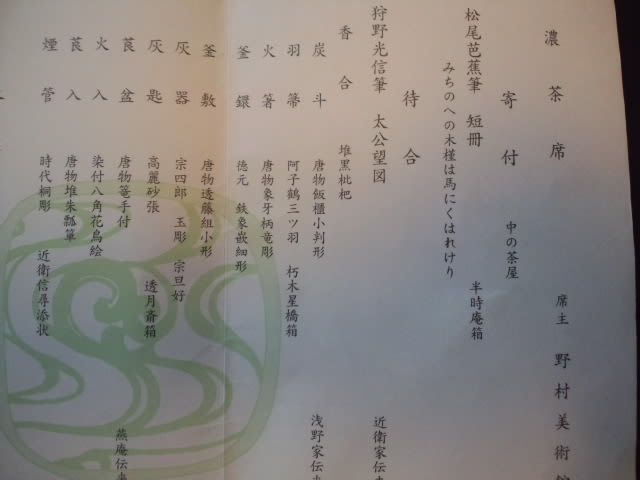

【野村美術館】待合

※ 上に画像あり

こちらは楽しいお道具組

砂張の灰匙や象牙に龍の文様を彫ってある火箸など、凝ってます

お菓子は聚洸さんでした

【野村美術館】濃茶席

うーん、、凄過ぎてわからん(笑)

掛け物も水指もスゴイものだと思いますが…

薩摩の忠度が出ていて、みなさん感激されていました

しかも手にとらせていただけました

野村さん、太っ腹!

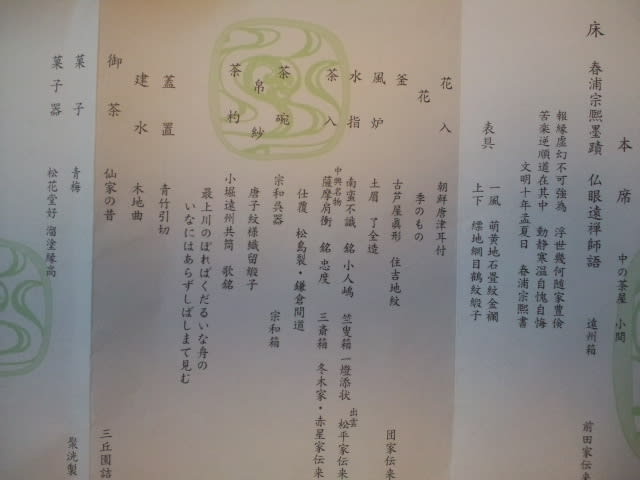

【MOA美術館】

こちらは花入が素敵でした

お棗の内側を拝見しようとされていたおばさまがMOAの方に「ただの梨地ですから見ないでください(触らないでください)」と言われていました

それってどうなんだろう…?

私は野村のお席で「お棗の内側を拝見したいのですが…」とお願いしたら「無地ですけどねー、ほら

」と内側を見せてくださいました

どちらの美術館も貴重なものを出してくださっているので、神経を遣うのでしょうが、心の余裕に差がありますね

単衣でお茶会に出ることって珍しいです

普段着は5月とか10月でも単衣を着ますが、きちんとしたお茶席では6月と9月という厳密なルールを守らなくてはいけませんので、正味2か月しかお茶席で単衣を着る機会というのはありません

おそらく水色とかの淡い色の着物が多いんだろうなぁ、、と思っていたのですが、示し合わせたように全員淡い水色、淡いグリーン、淡いクリーム色でした

淡すぎて全員同じに見えました

帯も重たーい「ザ・お茶」な感じの人が多かったですが、着慣れている方は夏帯を締められていました

ということで、私はかなり浮いてたかも…

色で浮き、帯の格で浮き…

本当は格のある帯を締めたほうが良いのですが…、、スミマセン

着物:ジュサブローの附下

(ジュサブローの色は文字では表現できず…、、あえて言うならあずき色ががった紫)

帯:スリーシーズンOKの超軽量名古屋帯

みなさん着物で「暑い暑い」と言っておられましたが、私は補正減らして軽い帯だったので暑くはありませんでした

そろそろ厚さ対策が必要な季節ですね

私の情報源

にほんブログ村

にほんブログ村

」と内側を見せてくださいました

」と内側を見せてくださいました