若手を中心に、研究者を巡る厳しい環境が続いている。海外派遣の研究者は円安の直撃を受けた。悲痛な声を受け、いくらかの政府の救済策があったが、不十分さが残る。一方、国内では3月末に多くの研究者が雇い止めの危機にさらされている。岸田文雄首相は成長戦略の柱として「科学技術立国」を掲げているが、こんな冷遇を続けたままでは、実現はとうてい不可能ではないか。(西田直晃、宮畑譲)

◆研究費「現地通貨に換算してくれたら…」

「円安は少し収まったが、経済的に苦しいのは変わらない。育児と研究の両立が難しい」

東大大学院や国内の研究機関を経て、昨春から米ロサンゼルスで天文学を研究する女性(39)は嘆く。文部科学省所管の日本学術振興会から派遣された海外特別研究員だが、渡米直後の急速な円安で、生活費を含む研究活動費は目減りし、小学生の息子と2人暮らしの家計は火の車に。預貯金を切り崩すことになった。

昨年11月5日に「こちら特報部」は、女性のように大学の博士号を取得後、常勤職に就かない「ポスドク」の海外での窮状を報じた。その後、振興会は一定の救済策を設けることになった。派遣先の滞在日数に応じた最大約100万円の一時金、一部の研究者への支給額増額などだ。

女性は一時金の支給を「ありがたい」としながらも、「(放課後に子どもを預ける)アフタースクールは空きが少なく、週5で通えば月900ドル(約11万円)かかる。とても無理」と言う。息子の学校は午後2時に終わり、迎えに行くなら研究は終わり。今後、スクールを週2回ほど利用し、「ママ友」の家にも夕方まで預け、研究時間を確保するという。

円安に苦しんだ経験を踏まえ、女性は振興会にこう提言する。「5年に一度くらいでいいので、為替や滞在地域などを考慮して支給額を変動させ、現地通貨に換算して支払いをしてくれると安定するのでは」

◆育児支援新制度もあるが「女性だけ」

今回の救済策には一時金のほか、産前と産後(それぞれ6週間と8週間)に休暇を取得した女性に、1日当たり1万円を支給する育児支援の新制度もある。

前出の女性とは異なる派遣形態の国際競争力強化研究員として、ボストン大で農学を研究する女性(31)は「経済的理由や研究への使命感から『研究員でいるうちは産まない』という女性をたくさん見てきたので、大きな進展だと思う」と歓迎する。自身も3月上旬の出産予定を控え、今月1日から産休に入った。

ただ、対象がどうして女性だけなのか、「そこは男女均等でいいのでは」と首をかしげもする。振興会の担当者は「産前産後の負担が大きい女性に、しっかりと体を休めてもらうことが目的」と説明し、「予算に制限があり、まずは女性を優先という事情もある」と明かした。

◆「根本的には、30年前の制度設計のまま」だから

これらの苦境や疑問は、欧州にいる女性研究者にも共通する。

英国の「インペリアル・カレッジ・ロンドン」に派遣された医師石原亜香さん(37)は共働きの日本人の夫と3歳、4歳の子どもと4人で暮らすが、「日本で暮らす両親には頼れず、産休の支援だけではなく、保育料の補助や子どもの数だけ支給される手当があるとありがたい」と語る。

海外赴任はスイス、米国に続き、3回目。その過程で痛感したのは、日本と欧米の育児に対する認識の差だという。「日本では職場に幼い子どもを同行することはほとんどないが、欧米ではざらで、職場では誰も嫌がらない。日常的だ」

3人の子を育てながら、オランダで農学を研究する女性(36)も「女性が海外にいると、日本では夫の仕事に同行したと思われがち。そんな女性研究者への認識を変えたい」と望む。

取材に応じた研究者の話では、数十年間、海外に派遣される研究員の待遇改善はほとんど議論されなかったという。米東海岸のデラウェア大災害研究センターで防災を研究する大門大朗さん(31)は「画期的であることは間違いない」としながらも、こう訴える。

「根本的には、独身の男性研究者が海外で研さんするという、30年前の制度設計のまま。女性や共働きは増加し、家庭と研究の両立はもはや当たり前。時代に応じた形に変えないと、研究者の海外流出を招きかねない」

◆迫る「有期雇用期限」 雇い止めラッシュの恐れ

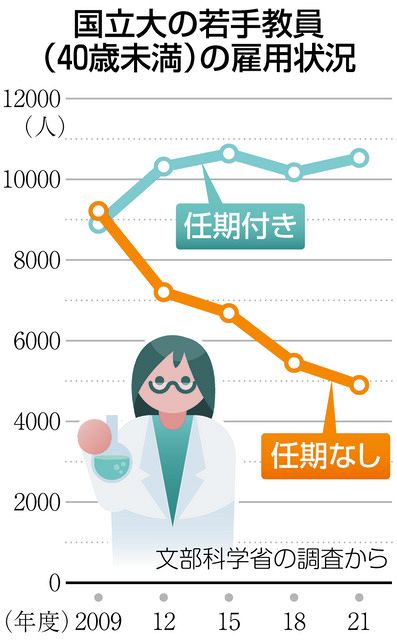

こうした海外派遣研究者の苦境の一方で、国内の研究者の状況も厳しい。2013年に施行された改正労働契約法に基づき、雇用期間が10年に達した研究者は、無期雇用への転換を求めることができるが、それを求める前に雇い止めされる可能性がある。来月末は同法に基づく最初の有期雇用期限となり、雇い止めラッシュの恐れもある。

昨年、文科省が確認したところ、3月末で契約期間が10年に達するのは、国立大学86校などで3099人。このうち、契約期間の上限が就業規則などで明示され、雇い止めの可能性がより高い人は1672人に上る。文科省所管の五つの研究機関でも、657人が3月末で契約期間が10年に達する。

研究機関中で最も数が多いのが、理化学研究所(理研)だ。理研を巡っては昨年7月、採用後に契約の上限を定めたのは違法として、チームリーダーの60代の男性職員が雇用継続を求めて、さいたま地裁に提訴した。現在は他の研究職2人も原告になっている。

提訴後の9月30日、理研は、通算契約期間の上限を撤廃し、公募のプロジェクトに採用されて契約が10年を超えた場合、無期雇用への転換を申し出られるとする新人事制度を発表した。だが、理研の労働組合員は「10年を超える場合に公募するかは分からない。実態は雇い止めを隠すことにならないか」といぶかる。理研は「係争中の案件に関係するため」として、取材に回答しなかった。

◆人材の国外流出の懸念

このままでは、「日本の頭脳が流出する」と、雇い止めをやめるよう文科省などに求めるネットでの署名活動も複数起きている。実施する全国労働組合総連合(全労連)は「国力・国益を守る面からも、労働者の権利を守るという面からも問題だ」と訴える。

高まる声を受け、文科省は昨年11月7日、無期転換の申し込み前の雇い止めは「法の趣旨に照らして望ましいものではない」とする通知を国立大学などに出した。だが、これで問題が解決するわけではない。

研究者のキャリア問題に詳しい「科学・政策と社会研究室」の榎木英介代表理事は「文科省の通知によって無期雇用へ転換した例があると聞くが、まだ動いていない大学もある。3月末を前に深刻さは増している。しかも、これはあくまで目の前の出血を止める緊急処置にすぎない」と危機感をあらわにする。

政府は昨年6月に閣議決定した「骨太の方針」の中で「科学技術立国の再興」をうたう。若手研究者に「魅力的な展望を与え、研究に専念できる支援策を深化させる」とする。

しかし、榎木さんはむしろ懸念が勝る。「日本の大学は交付金は減らされている上に予算が短期的。長期の基礎研究にお金をかける体制になっていない。今の研究体制に抜本的にメスを入れなければ、特に科学分野で人材の国外流出に加え、基礎研究を目指す若い人材がいなくなってしまう」

武器を買うことが国を守ることではない!

自公政権を倒すことが近道だ・・・・・