キベリクビボソハムシ。きのう、川崎の霊園で。

この時期は虫関連書の出版がつづいて

なかなか買うのが追いつきません。

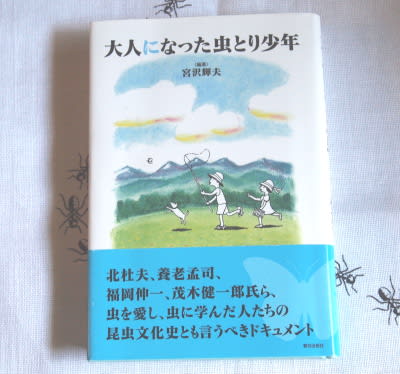

まだ購入していなかった『大人になった虫とり少年』を

編著者の宮沢輝夫さんより、お送りいただきました。

1日一回、3日間繰り返して3回読んだところです。

そのくらい、深くて、意外な事実が随所にあり、心躍る本なのです。

帯にあるように『虫を愛し、虫に学んだ人たちの

昆虫文化史とも言うべきドキュメント』なのですが、

養老孟司から、山本東次郎、奥本大三郎、海野和男、

白川英樹、岡田朝雄、中村哲、藤岡知夫、福岡伸一、

北杜夫、茂木健一郎へと、昆虫少年の系譜をたどった、

自身も虫好きの編著者による、

昆虫少年という文化を追求した渾身の虫書です。

虫好きにとって見上げるしかない、

遠い神様ともいえる存在であるような方々ばかりが取り上げられているのは、

決して、その名前の大きさだけによるものではなく、

必然性のあるラインナップである、ということが読んでみるとわかってきます。

プロローグに登場する、

日本在住のアメリカの詩人、アーサー・ビナード氏の、

日本語が母国語ではなく、かつ日本語に堪能な外国人虫好きならではの、

日本語と、日本人に虫好きが多いことの関係についての指摘に、

へえーっ、とまず驚かされました。

「二十歳過ぎて日本語という言語にひかれて夢中になったのは、

子供のころ昆虫に夢中になっていたこととつながっている」、というのです。

日本語のネイティブである日本人にはなかなかわからないことですが、

ビナード氏によると、「日本語の文字はすさまじい多様性をもっている」、と。

「表音文字と表意文字があって、佃煮にするほど文字がいっぱいある」、と。

「それが昆虫の世界の無限の多様性と似ている」、と。

「昆虫の好きな人じゃないと、その多様性に圧倒されて、逃げ出したくなってしまうだろう」、と。

「何万文字もある漢字、象形や指事や会意の六書、楷書、草書など、無限にある表記の可能性とかなり類似している」、と。

氏によると、「昆虫が好きな人は漢字も好きなのじゃないか」、と。

一方、「アルファベット26文字の世界にいる欧米の人たちに日本ほど昆虫少年がいないのは、もしかしたら、アルファベットの有限の世界に関係があるのかもしれない」、と。

どの指摘も、今まで考えてもみなかったことばかりで、まさに瞠目。

そもそも、日本語の表記は、世界の言語のなかでそんなに多様だとは、

比較言語学をやっている人でもなければ認識したことすらないのでは?

とかく一般日本人は、外国人からいわれる日本語の特徴をそのまま鵜呑みにして

コンプレックスさえ感じている。

主語がはっきりしないで、言いたいことがあいまいだ、とか、

まるで劣等言語のように感じているのではないか。

アルファベットは26文字でいいからうらやましい、とか

日本語の表記は雑多すぎて、デザイン上美しくない、とか、

どちらかというと、デメリット面ばかりに目が行ってしまっているような気がします。

ところが、この悪い面ばかりだと思っていた表記の多様性というのが、

虫を好きになるということと、結びつくのではないか、というのですから、

なんだか、座って読んでいたのが、立ち上がりたくなるほどの衝撃でした。

亡き北杜夫さんを昆虫の世界にのめりこませた年上の虫友、「フクロウ」こと橋本碩氏との、

60年ぶりの再会(編著者宮澤氏が奔走して実現)記は、静かに熱く感動的。

「昆虫少年の系譜」の後にある手塚治虫の弟、「昆虫採集のライバルは弟だった」と兄にいわせた手塚浩氏による、

「兄テヅカヲサムシが見た風景」は、さまざまな虚像に彩られた、

かの手塚治虫の実像がかいま見れられて、ことに面白かった。

また、なんでも脳に結び付ける人だなあ、と(笑)、あまりいい印象をもっていなかった茂木健一郎さんについては「少年ゼフィリストだった頃」を読んですっかり見方が変わった。

特に213ページの、茂木氏が憧れの日高敏隆先生とコスタリカ採集旅行をした際に撮られた1枚の写真には、ホント???、と何度目をこらした。

椅子に座られた日高先生の前を、チョウを追いかける茂木氏が写っている。

2008年の写真だから、もちろん茂木氏は立派過ぎるほど大人なのだけれど・・・・・

写真の茂木氏は、どう見てもチョウを見つけて無心に駆け出した子どもに見える。

時空を超えた「昆虫少年」の不思議な写真に何度も見入ってしまった。

「私が子どものころには、どこそこには、○○チョウが腐るほどいましたよ」、というような、

今、そういわれてもな~、と感じるような懐古本ではありません。

夏休みの昆虫少年、少女たちには少し難しいところもあるかもしれないけれど、

汗が流れるのも忘れてこんな本に読みふける夏休みもきっと忘れられないものになるのでは。

虫が好きな大人にはもちろんですが、虫に夢中になるわが子の行く末がちょっと心配という、

昆虫少年少女のお父さん、お母さんにも、おススメしたい本です。