昨日の夜

今朝

おはようございます

翅のばし中

『むし探検広場』の名園長にして、『昆虫エクスプローラ』の名管理人、そして名著『昆虫探検図鑑1600』の著者として現在関西地域を中心に大活躍の川邊透さんが、伊丹昆虫館スタッフの前畑真実さんと共著発売!(リピックブック刊 1400円+税)。

虫初心者たちを「虫沼」に引きずりこむべく、虫の魅力をこっちの角度から、あっちの角度から、多方面から紹介。

それにしても、サトキマダラヒカゲ(カバーに写っている幼虫たち)の幼虫って、ほんとにかわいいねぇ。

この本にはたくさんのコラムのページがあるのですが、そのなかで私がいちばんおもしろく読んだのが

『虫の背中になぐさめられて』という一篇。

『私たちにとって顔というものは、とても大きな意味を持つようです。複雑な社会を営むホモ・サピエンスという生き物は、多謝としっかりコミュニケーションをとるために、お互いの顔を認識したり、表情を読み取ったりする能力を進化させているのです』とあります。

そう、私もずっと「どうして、虫の背中に「顔」が見えると、いっきに惹きつけられるんだろう?」と思っていました。

並んだ点が2つと、その下に点が1つあると、もう「顔」に見えちゃうふしぎ。

この件、まだまだ追求したい気持ちです。

・・・・・・とは、簡単に言えない『ぐんま昆虫の森』。

何度ルート検索しても、我が家から片道4時間はかかる・・・・・・(車なら2時間くらいだが、私は運転しないので)。

泊まる? いや、付近に宿泊施設がないようだし、荷物も増えるし・・・とりあえずは「弾丸」で。

ということで、一度は行かねばと思いながらなかなか踏ん切りがつかなかった『ぐんま昆虫の森』。

連載コラムの記事執筆のため、日本で(たぶん世界でも)一番大きい規模の昆虫テーマの施設だし、そのフィールドも広大だし―といろいろ理由はあったものの、「行こう!」と私の背中をドーン、と押したのはこれでした。

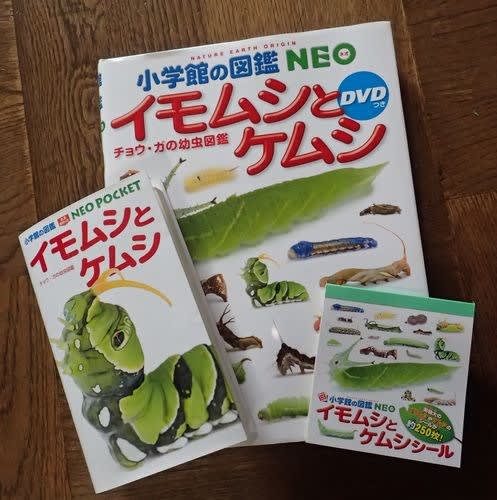

小学館 図鑑NEOシリーズ『イモムシとケムシ』大判、ポケット版、シールブック

大判には国内種が1100種、そしてあとから発売されたポケット版には580種、そして

シールブックにも250種。

大判のあとで、ポケット版が出版されたとき、私は掲載種数が580種だから、大判から選別して携帯に便利な、いわゆるポケット版ね、と思いました。

ふつうそうですよね。

しかし・・・・・・違ったのです。

このポケット版は、通常の分類だけでなく、さらにそれぞれの生態を軸に、大判の内容をおおはばに編集しなおしたものなのでした。

だからいわゆる野外に持ち出して、手軽に名前を調べるだけの縮小簡易版とはちょっと違う。

こういった編集のし直しをするという作業って、つくろうとしているものに著者と編集者(そして体力のある版元)がとんでもない情熱と愛情をもっていないと出来ないこと。

というか、ふつうそこまで要求されないし、期待されないし、やらない。

こんな図鑑を制作した方々に会ってみたい。

その著者のおひとりが、『ぐんま昆虫の森』の学芸員 筒井学さんでした。

出かけましょう、群馬へ!

アオバセセリのイモムシ椅子にすわる筒井学さん

朝6時半のバスで飯能駅へ。→西武池袋線で池袋へ→湘南新宿ラインで久喜へ→りょうもう線で赤城駅へ。

赤城駅からはタクシーで10分。

『ぐんま昆虫の森』で筒井さんにお会いできたのは11時でした。

しっかり4時間ほどかかったわけですが、でも湘南新宿ラインはグリーン車があるし、りょうもう線も座席指定。

なので、時間はかかったものの、けっこう快適なプチ旅。

群馬県立『ぐんま昆虫の森』は敷地面積45ヘクタール。

昆虫をめぐる体験型の施設。

標本展示、生態展示、昆虫ふれあい温室といった3階建ての展示施設、野外には水田ゾーン、雑木林ゾーン、冨士山沼ゾーン、ととにかく広大。

エントランスへの道。木々の枝が低い!虫が見やすくなっています。これすごく大事。

エントランスを入ると、展示コーナーへ。

展示はどれもよくある展示より、一歩も2歩も踏み込んだ内容で、みごたえがある。

なかでも、昆虫の「新種」とは何か、というテーマを掘り下げた展示に引き込まれてしまった。

「新種」というけれど、いったい新種とは、どんなものを指すのか、新種と言われる未記載種がいかに厳密な過程を経て、記載種となるのか、このテーマをこのような視点からとりあげた展示は今までに見たことがない。テレビやメディアは「新種発見!」と騒ぐけれど、ほんとうはこういうこと・・・・・・ということが丹念に語られ、虫を見つけるときのモチベーションを上げる「新種発見」について一般の人にちゃんと知ってもらうための、出色の企画だと思った。

別館へ行ってみよう。

フォローアップ学習コーナーと呼ばれるここにはすごい数の昆虫資料が。

ここは小さい子ども用の読書スペース。

中央のアゲハの腰掛は、微妙に柔らかい感触に矢島稔先生がこだわってつくられたという。

制作費150万円とか。

私も座ってみました。ぺとっ、としてイモムシ感たっぷり。

ここは水生昆虫の飼育室。

このほか別館には、ミュージアムショップや食草・育成温室などがある。

もちろん南国のチョウが飛び交う温室も。

次は、飼育やガイドを担当している神保智子さんの案内で野外へ。

幼虫やガが好きで、生態の動画などを撮っている神保さんは、筒井さんの右腕。

うぉーーー。

これは設置式のライトトラップ。

同じものがこの上の地点にももう一台あるそう。

「毎朝、ここを観るのが楽しみなんです!」と神保さん。

そりゃぁ、そうでしょう、と羨ましげなわたし。

このときはもう午後だったので、前夜に集まった虫を逃がしたあとだったが

それでもまだ残っているガ、甲虫、カゲロウ類などがいる。

かわいいなあ、ナシイラガ。

お次は地面に設置されたトラップ。

オサムシ類、ゴミムシ類、コガネムシ類、などなどがぞわぞわ、キラキラ。

私もうちの庭に穴ほろうっと。

広い里山、雑木林ゾーン。

アケビコノハ、カシワマイマイの幼虫やオオムラサキの蛹などを見つけながら散策のひととき。

「この木には、ウコンカギバの幼虫がいっぱいつくんですよ」と神保さん。

え、いいなあ、その頃また来たいなあ。

「うん、いい色だ」と、さすがの手つきでカシワマイマイの幼虫を愛でる筒井さん。

時間が足りないよう~

帰りたくないよう~

と嘆きながら、最後にアオバセセリ幼虫に座る。

帰りも4時間かけて。

疲れているはずなのに、興奮がさめず、なかなか眠れない夜でした。

夏休みにはぜひ『ぐんま昆虫の森』へ。

6月末、仙台へ遠征。

なぜ、仙台へ?

それは一冊の写真絵本から。

今年はじめに飯能のフィールドでごいっしょした昆虫写真家 中瀬潤さん(水生昆虫を主なテーマにしていらっしゃる)からいただいた

『うまれたよ!アメンボ』

アメンボの一生を丹念に描いた力作です。

何よりも、表紙をめくった最初のページにあるこの写真

この溜池を舞台にアメンボの一生が描かれています。

この1枚の写真の力強さ、静かさ、緑の匂い、もういろんなものが伝わってきます。

こんな場所にいってみたい!

こんな場所で水生昆虫を観てみたい!

というわけで、仙台へ行きました。

水生昆虫・・・・・ちょっと苦手な分野。

理由はたぶん、子どものころヤゴに手を噛まれたのがトラウマになっているのと

水際にしゃがんで観察するのが、苦手(腰が悪い)だから、かな。

でも、水生昆虫の世界が豊かなのはひしひしと感じているので、この際、トラウマを乗り越えよう。

仙台にはいいフィールドがたくさんありますよ、という中瀬さんの言葉通り。

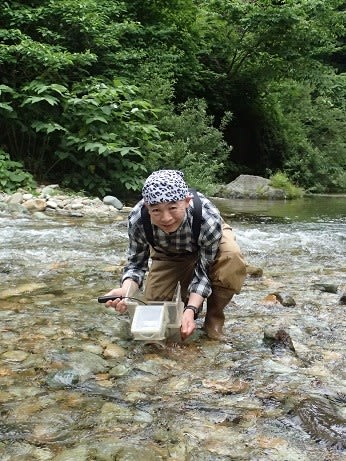

まず連れて行ってもらったのは、渓流沿いのここ。

胴長を履いて、流れの中で自作のハウスにいれたカメラでこんな風に撮影。

水生昆虫の撮影って、たいへんです。

石をめくってみると、幼虫が。

渓流沿いにはアワブキがいっぱい!

スミナガシの若齢幼虫がいました。

次に行ったのは、農地のなかの草生した溜池。

あの『うまれたよ!アメンボ』の撮影が行われたのがここ。

ゲンゴロウがときどきスイスイと泳いでいます。

卵をいっぱい背負ったコオイムシ。

農道のなかの水たまりにも、多くの水生昆虫が生きているときいてびっくり。

そういえば以前、高知県の川岸の水たまりから、いきなりハイイロゲンゴロウが飛び出して、驚いたことがある。

次の日は、ホタルを観に行きました。

この本を作るのに2年以上通い詰めたという、小さな流れのある環境。

暗くなる前に、下見。

向かって左が湿地、右の木立の下に小川がかくれている。

誰もこない、しずか~な場所。

でもここに来る道はもう細くて、細くて、軽自動車がやっと通れるはば。

えっ、真っ暗になってから車でくるのはあぶないでしょっ。

わたし、歩きますよ、

というと、

だいじょうぶ、何回も通っているから、と中瀬さん。

でもぉ・・・・ちょっと心配。

撮影中にいっしょに来た編集者が運転したときは、溝に車輪が落ちたそうだし。

暗くなるまで近くで夕食。

8時ごろもどると(灯りはまるでなく、暗いのでかえって道から落ちそうという怖さはなく)

あ、光ってますね!と中瀬さん。

ゲンジボタルっていいよね~

ゆっくり、強い光が、上へゆら~

下へゆら~

すごく高く飛ぶものもいて、星と混じって見える。

ゲンジホタルの光に見とれる私

(中瀬さんが撮ってくれた画像をトリミングしたものです)

すぐ近くにもいるので、小さなライトをゆっくり点滅してみると・・・寄ってきた!

えいっ、とやると、手の中へ~

もう一生分のホタルを観たような 笑 仙台の夜なのでした。