ブリキの缶に中身は残っていません。仕切りもありませんが、水彩絵の具が入っていたようです。

昭和七年と、裏にらくがきがあります。

テンペラ絵具で中身はありません。

京都 小松屋繪具製造所。

短いアルミチューブが入っています。

同じ会社の製品です。

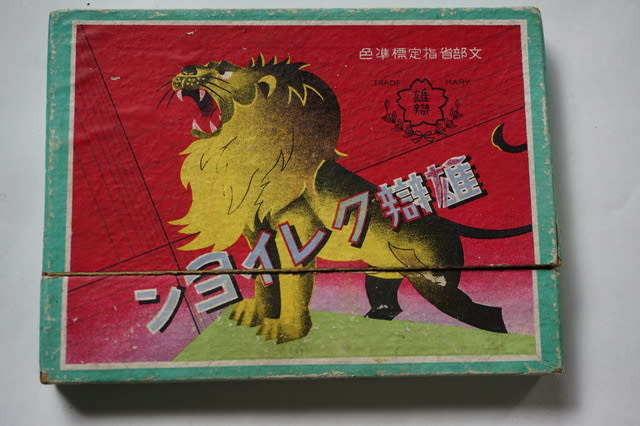

二社の製品が混じっています。文具店でバラ売りされていて、一色づつ買い足したのでしょう。

ガラス瓶に入ったものもあったのですね。

サクラクレパスの製品です。

筆を濡らして固形絵の具を撫でて使ったのでしょうか。

同じ使い方をする色鉛筆です。

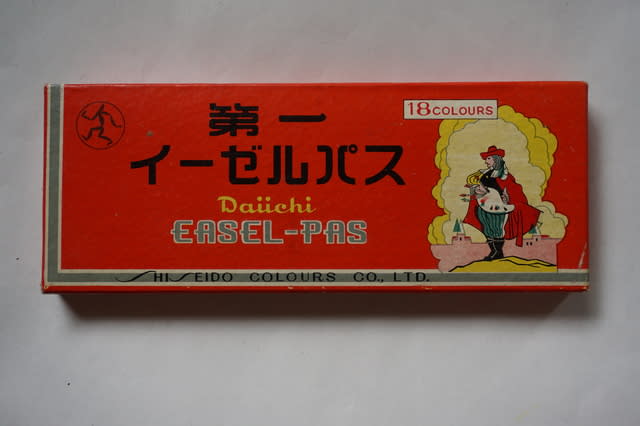

昭和40年頃の物です。

淡い色が描けて好きでしたが、雨に濡れると溶ける欠点があります。

アルミのチューブが劣化しています。

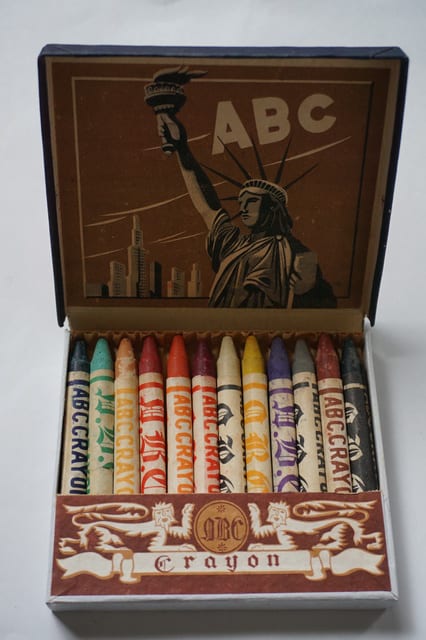

昭和の末期、閉店した文具店にありました。

30色のギターペイントの製品です。

黄色い薄いスポンジがかけ新品で新品で、チューブにさわっていないので光っています。