石山寺の露店で、背中越しに知らないおじいさんに声を掛けられた。

「もう年やし」とぽつり。 廃業を考えてる事が読み取れた。

「あんた、買うてくれへんか」と、見せられた。

うわー、壊れないで残ってたのか、多田さんのおもちゃ博物館の本で見たと、心で叫んだ。

無言で見入る私に、箱の蓋の裏を見せた。

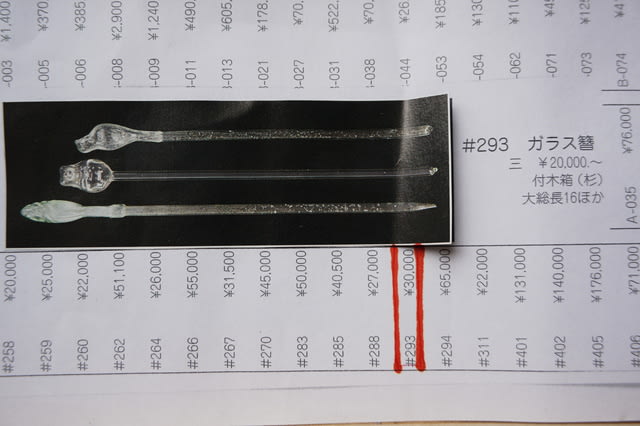

「3本入りのを、市(いち)に出した時の記録や」

業者間の市が開催されることは知っていた。

3本を2万円からと出したら、3万円の人が落札したと、赤い線が引いてあった。

ほな、5本で5万円ですか?

いやいや、OO円でどう? うむ、もう2度と巡り合わなかろう。

露店によく行く私は、知らない業者から声をかけられたことは何度かある。

集めている品や、調べて知ったことなど知り合いの業者に話してるのをどこかで聞いてるらしい。

ちょっと負けてと言うと値段を提示される。それ以上は値切らないのが私の流儀。

だから業者に好かれるのだと勝手に自負している。

再び多田さんの本を図書館から借りた。

縁日や駄菓子屋で売られるにしては、いい仕事だと思った。

夏祭りで買ってもらったのだろうか。

1900年頃ねー。明治33年。