ひめちゃんは堀之内を西に出ます。

あちゃあ、黄色い帽子の集団(小学生の集団登校)だ

脇道に避けて、静かに通過を待ちます

早く行っちゃってくれないかな

今朝は大人数です

直進は諦めて、天神田を歩きます。

遠くに真っ白な八ヶ岳連峰(先日、こつなぎさんに教えていただきました )が見えます。

)が見えます。

南の方に、なんとなくあの山・武甲山(こちらも、こつなぎさんに教えていただきました )がありそうですけど、はっきりとは見えません。

)がありそうですけど、はっきりとは見えません。

秩父は雪が降ってないようです。

ひめちゃんは、山上の宿、無量寺界隈を歩いて帰ります。

シロくん、おはよう

シロくんちも、お店屋さんだった?

かつては、通りの中央に水路が流れ、両側に何軒もの店が建ち並んでいたとか。

宿の先には、吹雪が少し収まった赤城山です。

今日もおうち犬だね

(11月1日)足利長尾氏累代の墓を尋ねて、長林寺探訪続けます。

階段が続きます

石造物もいっぱい

こんな形の六地蔵さんもあるんだ

田崎草雲の墓を横目に、足利長尾氏歴代の墓→に従って登ります。

歴代の住職の墓の向こうに、見えてきました

やっとたどりついた、足利長尾氏歴代の墓です

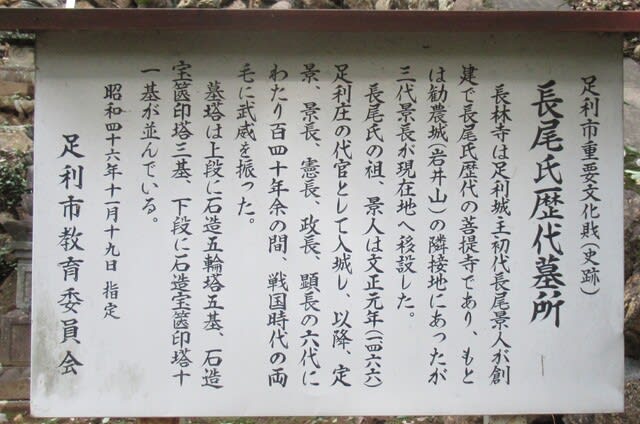

長林寺は足利城主初代長尾景人が創建で長尾氏歴代の菩提寺であり、もとは勧農城(岩井山)の隣接地にあったが、三代景長が現在地へ移設した。

写真で、長尾顕長の宝篋印塔が表示されています。

やはり彼の墓石を尋ねてくる人が多いのかな?

前列一番右の宝篋印塔が、長尾顕長の墓標です。

合掌

みなさんにも合掌

さて、また気をつけながら階段を降ります

田崎草雲の墓にもお参りです。

碑がありますけど、よくわかりません。

書家だっけ、画家だっけ

ウィキペディアによると、

田崎 草雲(たざき そううん、1815年11月15日(文化12年10月15日) - 1898年(明治31年)9月1日)は、日本の南画画家。名は芸(うん)。字は草雲。弟子に小室翠雲、嵩岳堂がいる。司馬遼太郎の短編小説「喧嘩草雲」や、中里介山の長編小説「大菩薩峠」に登場する足利出身の放浪の絵師、田山白雲のモデルになっている。

そうなんだ

心を込めて合掌

本堂の方に戻ります。

本堂横には、足利七福神の幟です

福禄寿がおいでです。

合掌

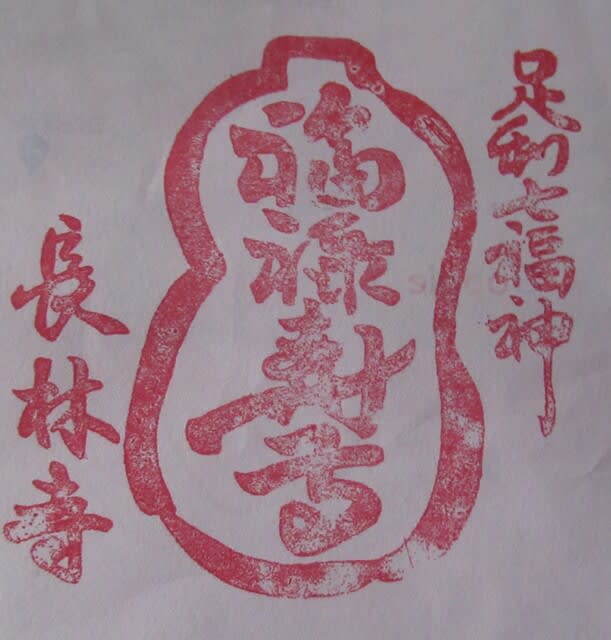

福禄寿のスタンプがあります。

とりあえず福禄寿のスタンプをゲットです

本堂前で合掌

狛犬さんにも「こんにちは 」です。

」です。

どうも日本出身の狛犬さんではなさそうです。

庫裏を尋ねますが、反応がありません

まあ、福禄寿のスタンプをゲットしたからいいか

階段を降りて山門をくぐり、駐車場に戻ります。

長林寺は、長尾氏が勧農城から足利城(両崖山城)に移った時に、一緒に移転してきたのですね

金龍寺と共に、和睦の使者として小田原に赴くのは、ごく自然ですね