最終日は午前中のSession (New and Interesting Experimental & Theoretical Approaches。7時45分~11時45分)のみ。最初のK大S川研の発表は、彼らが1年前にNatureに発表したIn Cell NMRの話だった。Talkの後のdiscussionのとき、テツの前に座っていたアメリカ人と思しき研究者(若い人。PIなのかポスドクなのかは不明)が、“私もIn Cell NMRをやっている。あなた方の論文を読んが、In Cellで、こんなにきれいなスペクトルが取れるとは、unbelievableとだ”と発言した。この文脈でunbelievableは、明らかにquestionableを意味していて、極めて攻撃的なコメントだ。このような質問をされた場合には、自分のデータを守るために、徹底的に抗戦しなければならない。しかし、残念ながら演者(S川先生自身ではなく、代理の多分助教の人。)の回答は、しどろもどろで、到底納得のいくものではなかった。これが言語的な理由によるものなのか、日本語でやっても同じなのかは分からない。しかし、このやり取りを聞いた人は、ほぼ間違いなく、質問者の言うことが正しく、演者らは実験上何か間違ったことをやったと思っただろう。

学会終了後、I君と一緒にテツのホテルまで戻り、ホテルの裏にあると思い込んでいたラーメン屋(えぞ菊)を探しに行った。しかし、いくら探しても見つからない。仕方がないので、ホテルのパソコン(有料!)で再検索したところ、場所が全く違っていて、町の中心部だった。時間があったので、歩いていくことにした。

小雨がぱらつくWaikiki Beach。12時37分撮影。

えぞ菊のラーメンは普通においしかった。それなりに満足した。店の前でI君と別れて、ホテルに戻った。

Diamond Head。2時17分撮影。ちょっと登ってみたかった。

ホテルで荷物を回収し、昨日予約しておいた乗り合いバスで空港へ。

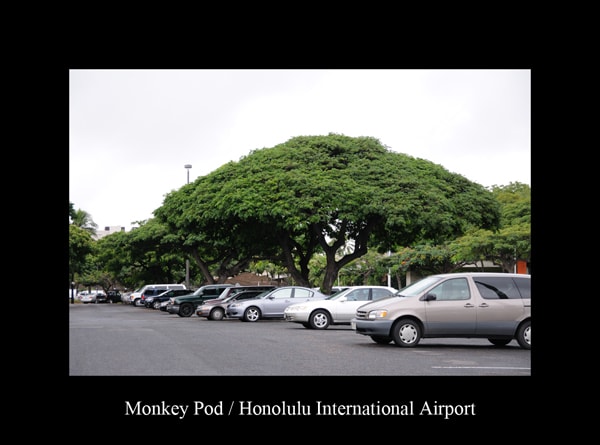

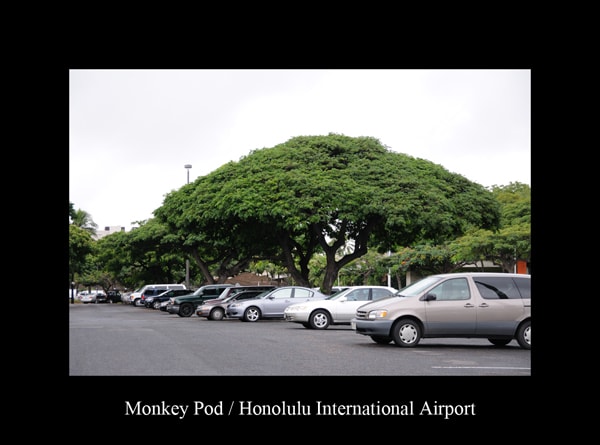

Monkey Pod(日立のCMに出てくる、この木何の木・・・の木)。空港の駐車場にて。4時45分撮影。CM撮影に使われた木は、空港の近くにあるらしい。

6時20分、Honolulu発、翌朝5時25分、Dallas着。(続く)