刀 備中守康廣

刀 備中守康廣

刀 備中守康廣

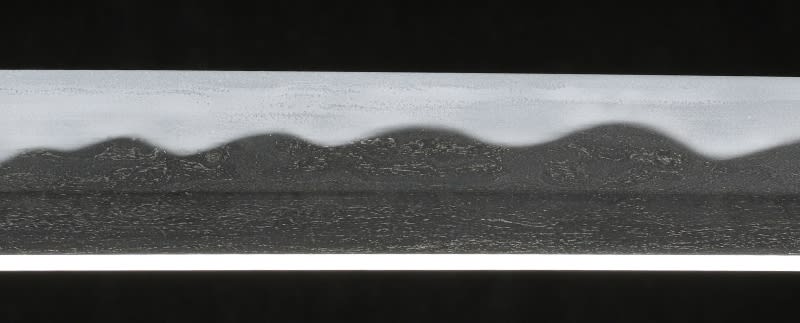

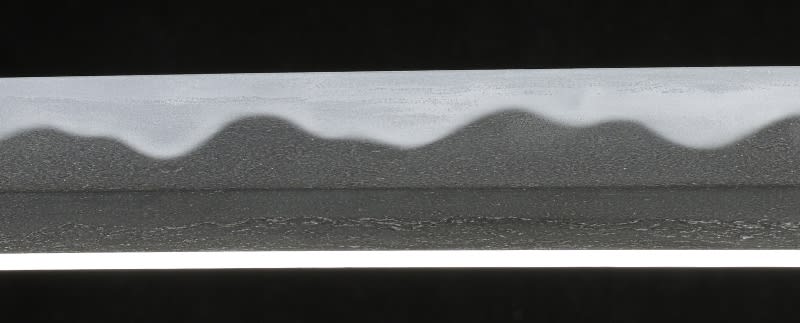

鎌倉時代の備前一文字の作風を手本とし、その再現を試みたのがこの石堂派。互の目丁子を専らとし、時に古作に紛れるような映りの起つ地鉄鍛えとしている。

杢目交じりの小板目鍛えの地鉄は、鍛着部が密に詰んで微かな地景を伴い、躍動感に溢れた地相。江戸時代の刀の地鉄は、一般的には鎬地が柾目となるのだが、これは鎬地にも杢目が現われ極めて古風。微細な地沸が付いて絹目のような潤い感があり、古作を狙った意図が鮮明である。

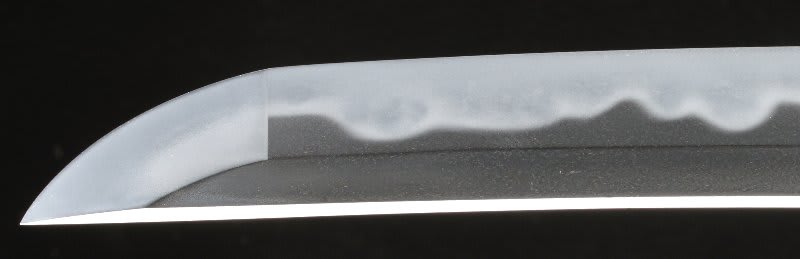

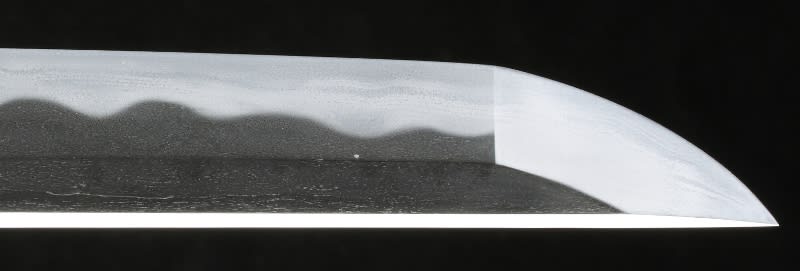

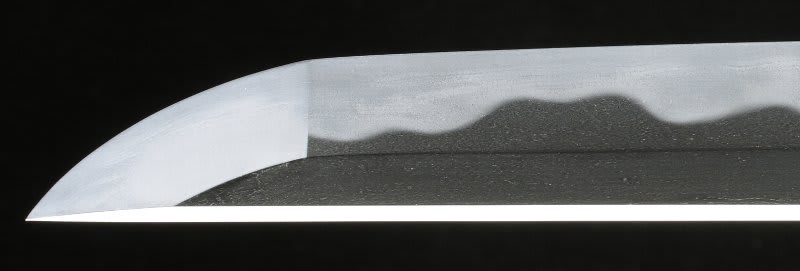

匂主調の互の目丁子乱刃は、足が刃先に向かって頻繁に射し、その一部は途中で切れて刃中に漂うように見える、これが飛足。焼頭は小互の目が高低変化し、一部は丸みを帯びた袋状に張って地に深く突き入り、鎬筋辺りにまで達する。刃縁は匂でほつれ、刃境淡く霞み、ここに足が叢立つように見える。刃中には肌目に沿った淡い流れのような匂の働きがあり、これが鋒にまで続いて掃き掛けを伴う小丸帰りの帽子に連続し、先端は刷毛目のように流れる。

この写真でも仔細に観察すると、鎬筋と刃境の間に、小丁子の刃文を映したような丁子映りが淡く起っている様子がわかると思う。微妙な働きである。モニタによっては見えない可能性もある。じっくりと観察してほしい。もちろん現品には古風な映りが観察される。刃文と、この影のような映りがこの刀も最大の魅力である。

刀 備中守康廣

刀 備中守康廣

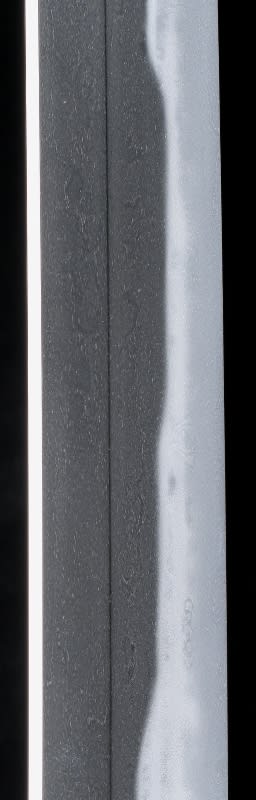

鎌倉時代の備前一文字の作風を手本とし、その再現を試みたのがこの石堂派。互の目丁子を専らとし、時に古作に紛れるような映りの起つ地鉄鍛えとしている。

杢目交じりの小板目鍛えの地鉄は、鍛着部が密に詰んで微かな地景を伴い、躍動感に溢れた地相。江戸時代の刀の地鉄は、一般的には鎬地が柾目となるのだが、これは鎬地にも杢目が現われ極めて古風。微細な地沸が付いて絹目のような潤い感があり、古作を狙った意図が鮮明である。

匂主調の互の目丁子乱刃は、足が刃先に向かって頻繁に射し、その一部は途中で切れて刃中に漂うように見える、これが飛足。焼頭は小互の目が高低変化し、一部は丸みを帯びた袋状に張って地に深く突き入り、鎬筋辺りにまで達する。刃縁は匂でほつれ、刃境淡く霞み、ここに足が叢立つように見える。刃中には肌目に沿った淡い流れのような匂の働きがあり、これが鋒にまで続いて掃き掛けを伴う小丸帰りの帽子に連続し、先端は刷毛目のように流れる。

この写真でも仔細に観察すると、鎬筋と刃境の間に、小丁子の刃文を映したような丁子映りが淡く起っている様子がわかると思う。微妙な働きである。モニタによっては見えない可能性もある。じっくりと観察してほしい。もちろん現品には古風な映りが観察される。刃文と、この影のような映りがこの刀も最大の魅力である。

脇差 播磨守輝廣

脇差 播磨守輝廣  刀 播磨守藤原輝廣

刀 播磨守藤原輝廣