刀 福岡是次

刀 福岡是次

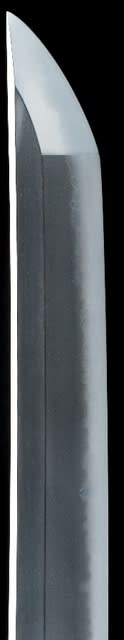

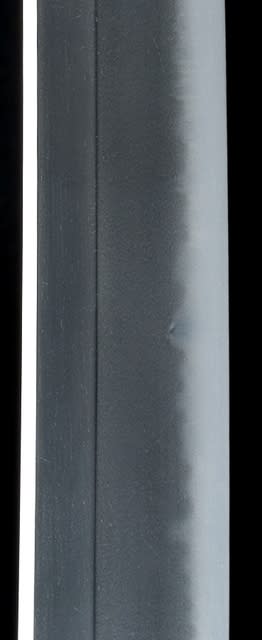

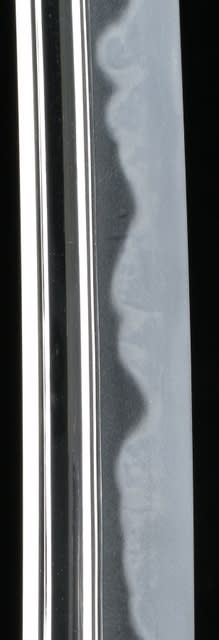

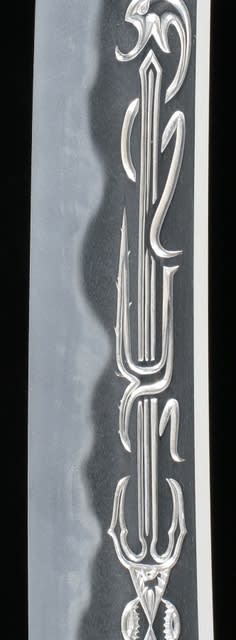

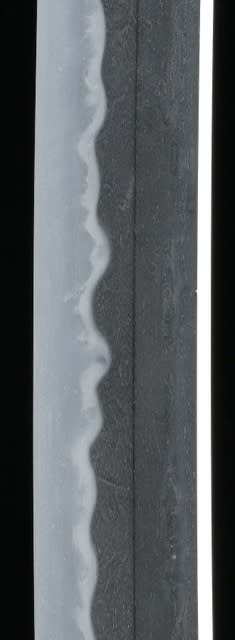

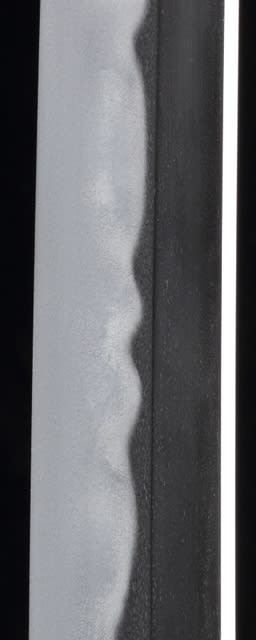

是次は江戸時代前期の福岡石堂派、即ち備前伝の刀工。石堂派とは江戸期に各地で栄えた備前伝の刀工群。是次は守次と共に、逆足が乱舞する互の目丁子を得意とした。この刀が良い例で、地鉄は良く詰んだ小板目肌に柾状に板目が流れた肌が交じる。刃文は匂に小沸の交じった、写真のような構成。これが純然たる備前伝かと言うとそうでもなく、相州伝が加味されているところに江戸時代の福岡石堂派の特徴があるように思える。刃中に沸が意識され、物打辺りには沸が流れて金線砂流し、沸筋が現れている。

刀 福岡是次

是次は江戸時代前期の福岡石堂派、即ち備前伝の刀工。石堂派とは江戸期に各地で栄えた備前伝の刀工群。是次は守次と共に、逆足が乱舞する互の目丁子を得意とした。この刀が良い例で、地鉄は良く詰んだ小板目肌に柾状に板目が流れた肌が交じる。刃文は匂に小沸の交じった、写真のような構成。これが純然たる備前伝かと言うとそうでもなく、相州伝が加味されているところに江戸時代の福岡石堂派の特徴があるように思える。刃中に沸が意識され、物打辺りには沸が流れて金線砂流し、沸筋が現れている。