春が近づいています。花が美しくなる季節です。そこで折角なので花の絵を描きたくなりました。絵の方はすっかり腰が重くなっていたのですが、描きだすと楽しいものですね♪

薔薇の花です。少し前に買ってきて花瓶に生けました。

パンジーです。道端に可愛らしく咲いていました。写真の助けを借りましたが。。。いいことにしますm(__)m

春が近づいています。花が美しくなる季節です。そこで折角なので花の絵を描きたくなりました。絵の方はすっかり腰が重くなっていたのですが、描きだすと楽しいものですね♪

薔薇の花です。少し前に買ってきて花瓶に生けました。

パンジーです。道端に可愛らしく咲いていました。写真の助けを借りましたが。。。いいことにしますm(__)m

アンドラ―シュ・シフのピアノリサイタルに行ってきました。今まで私はシフの演奏についてはメンデルスゾーンの無言歌やバッハのイギリス組曲のCDをときどき聴いていて好感を抱いていたものの、集中して彼の演奏を聴く、ということは実はあまりありませんでした。しかし、何といっても有名なピアニストの一人、来日してしかも県内の音楽堂で演奏するとなればこんなに有難い話はないということで聴きに行くことにしました。

会場は神奈川県立音楽堂、初めて出かけたところだったのですが、古き建物で大きな公民館みたいなのどかな雰囲気がただよっていました。木のホールとある通りステージは木で囲まれていて、ピアノはスタインウェイでした。

演奏曲は以下の通り。

メンデルスゾーン作曲 厳格な変奏曲 ニ短調 Op.54

シューマン作曲 ピアノソナタ第1番 嬰ヘ短調 Op.11

休憩

メンデルスゾーン作曲 幻想曲 嬰ヘ短調 Op.28「スコットランド・ソナタ」

シューマン作曲 交響的練習曲 Op.13 (1852年改訂版)

アンコール

メンデルスゾーン作曲 無言歌より Op.19-1甘い思い出、Op.67-4紡ぎ歌

シューマン作曲 アラベスク

シューマン作曲 子供のためのアルバム より 第10曲 楽しき農夫

バッハ作曲 ゴルドベルグ変奏曲BWV988 より アリア

バッハ作曲 イタリア協奏曲BWV971 より 第3楽章

厳格な変奏曲の出だしからホール全体に音が立って響いてきました。本当に曲の髄まで吸収し納得できるところまで妥協せずに追求し正面から向き合って取り組んだ深遠で厳粛な音楽がそこにはありました。この曲を演奏するまでにシフはとことんメンデルスゾーンと対話し熟考しながら練習し丁寧に取り組んできたというのが感じられるような演奏でした。

シューマンのピアノソナタ第1番は激しく疾風怒濤のような雰囲気あふれた第1楽章に対して、第2楽章の出だしのピアニシモの美しさにぞくりとしました。ピアニシモ、ダンパーペダルも使っているような気がしたのですがまるで天国のベールのような幻想的な音。それに対して他の部分ではペダルによる濁りがほとんどありませんでした、どんなに音符の動きが細かくても、一切濁りがなくどんなに小さくて繊細な音でも粒の表情が感じ取れたというのは本当に凄いことだと思いました。それ以降の楽章、そして他の曲でもそうだったのですが、メロディーがしっかり引き立てられていたとともに、伴奏部分の一音一音にも最新の注意が払われていて、方向性や強弱も含む表情が感じ取れました。レッスンでも伴奏形は旋律部分の背後に来るのではなくしっかりと組み込まれて引き立たせたり、ときには音楽の流れを作ったりもする、という話を聞いていたのですが、まさにそれを演奏で実現していて見事だと思いました。

休憩後はメンデルスゾーンの幻想曲「スコットランドソナタ」でした。哀愁にあふれた第1楽章の始まりから細やかなベールのようなアルペジオが美しくその後の切なさに溢れた語りかけそして怒涛のように流れゆく音楽が印象的でした。第3楽章の光がさすようなところからは情熱がほとばしり溢れていくような感じがして永遠なる音楽の世界に連れ去られそうな感じでした。メンデルスゾーンの作った音楽には一音たりとも無駄がない、それは事実だと思うのですが、それを再認識させてくれるような演奏でした。

プログラムの最後はシューマン作曲の交響的練習曲!この演奏を聴けたのは私にとって宝のような経験でした。最初のテーマは短かったのですが息が長いフレーズでしっかり聴かせてくれました。そしてそれぞれの変奏を聴いていて感じたのは、ここでこう来るか、というような再発見をしたような気分になる内声の扱い方でした。旋律だけではなく特に左手で演奏しているのではと思われる内声部分の浮き立たせ方が独自でしかも美しく、テーマとうまく絡み合い音楽も深みが増していたような気がします。しかも反復部分では内声の引き立たせ方にも違いがあって、一度目はしっかり、二度目は軽くというような音量配分の工夫もありました。 (アンコール曲のアラベスクにもそのようなところがあって、ここにこんなメロディーがあったのかとはっとするような思いになりました)

そして交響的練習曲フィナーレには魂を持って行かれそうになりました。華やかな音楽でありながら適度な抑制が聴いていてとても洗練されていました。特にすごかったのは華麗に場面転換するこの部分

の出だしの音!小さいのです、おそらくPでしょう、ぞくりとか美しいとかという言葉だけでは足りないような、体や心の奥底にまでたちまち入り込みとろけてしまいそうな、そんな音でした。ピアノはこんなに美しい、艶めかしい音も作りだせるんだ、という驚きを感じたとともに、この音の再現が出来る人は他にはいないだろう、と思えるような音でした。ちょっとワルの雰囲気もあったかもしれません。。。シフ氏の人間臭い素顔がこの瞬間顔をのぞかせたような気がしました。

プログラムが終わった時点で彼の音楽にすっかり酔っていたのですが、サービス精神旺盛なアンコールがまたまた素敵でした。小曲ばかりだったのですがこの曲はこんなに美しかったのだろうか、そしてこんなところにこんなメロディが隠れていたのかということを発見させてくれるような演奏ばかりでした。傑作だったのがシューマンの楽しき農夫。子供の頃、つまらないと思いながら練習していたのですが、彼が弾くとあんなに命のこもった感動的なものになるのですね。そしてノンペダルのイタリア協奏曲も見事でした。ペダルなしでもタッチ次第であんなに柔らかく瑞々しい響きが出せるのですね。その背後には徹底的な楽曲分析と楽譜の裏の深いところまで突っ込んだ解釈、そして細かいところまで心の配られた練習があるのだろうと思いました。非常に感動的で学ぶところの多かった演奏会でした。曲が終わるたびに手を合わせてお礼をしていたところも音楽への敬意が感じられました。終了時にはスタンディングオベーション状態でした。

アンドラ―シュ・シフ氏、はじめに書いたように、私はそこまで彼の演奏を音源で聴いていたとは言えなかったのですが、一度の演奏会ですっかり心をうばわれ、次の来日時にも行きたい、と思うようになりました。本当によき演奏会でした。

雪の日に本番があり一度ステージで弾いたショパン作曲のバラード第3番、もう一度人前での本番で弾くことにしたのでやり直しているところだ。先日のレッスンで特に指摘のあった点は

1.どのような音を出すかしっかり準備してから出す

2.フレーズの終わりの部分ではまとまるように

3.打鍵は上から下へと打ち込むのではなく、下から上へ重心をしっかり乗せて

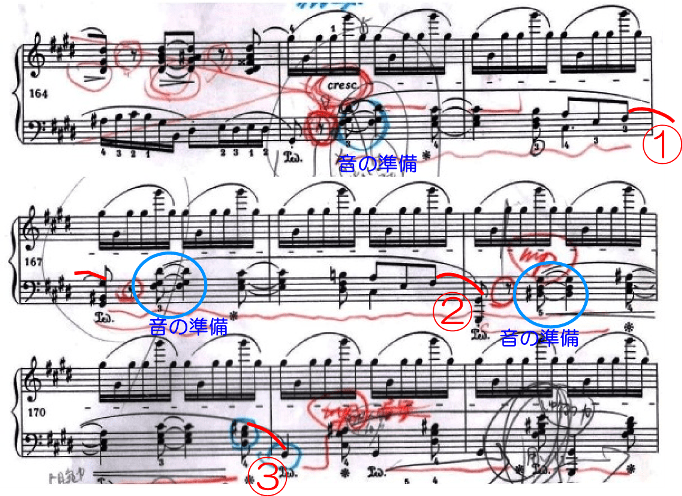

1.と2.についてはこの楽譜から

165小節目からますます緊迫した雰囲気に向かっていくところなのだが、この部分は左手が旋律を担っている。水色で囲んだ音は決して無造作に出さずに出す前に鍵盤の前に指を持ってきて望む音を出すために頭も指も準備しておく必要があるとのこと。したがってその前の八分休符から音を出すまでの瞬間で指を次の音の鍵盤の上に持ってきてフォームも作っておくのが望ましい。インテンポだと気を付けたつもりでも無意識の音になりやすいので、あえてものすごくゆっくり弾いている。

それから赤い曲線と①②③という番号を付けた部分は、フレーズの終わりなのでまとめたい部分、自分では意識して終わらせていたつもりだったが、ぶつりと切れていたり、終わりの音がなおざりになっていたりと、こう聴こえてほしいという音からかけ離れていたという状態になっていた。しかも①では最後が和音になっていて思わず尻餅をついた感じになりやすく、②ではオクターブ移動まで入るために前の音と同じフレーズではなくプつりと切れた感じになりやすい。ファ♯の一度上の位置にあればフレーズとしてもおさまりがよく弾きやすいのにと思うのだがしっかりオクターブ下にきている。そこをぶつ切りではなくてまとまりのあるように聴かせるためにはどうしたらよいものかと思う。このように敢えて弾きにくくしているショパンの意図はどこにあるのだろう、とふと思う。③の部分は②よりは納得いく感じだがそれでも最後のソで素っ頓狂な音にならないように、と思う。 そのフレーズの終わりの直前の音と終わりの音の間、まとまりをつけたいとはいえども、指を離さなければまとまりがつくというほど単純な訳ではなく、②や③では物理的には指を離しても柔軟な手首でフレーズを感じるように弾けばつながった感じで聴こえるようだ。そのようなこともあるからなかなか奥が深い。

実は伴奏形の右手も無駄な動きが多かったとのこと。親指と人差し指の間の水かきをもっとうまく使い、人差し指の動きを生かし位置に心を配ればさらに省エネが出来る上に響くようになるとのこと。そして今の私の指の筋肉はまだまだ硬いとのこと。脱力脱力と言われるが、その前に、指が伸びるように柔軟性をつけることが大切だということが分かってきた。これからはストレッチ、こつこつしたほうがよさそうだ。

そしてここに載せた楽譜の直後の部分である173小節目からは右手左手とも音をしっかり響かせたいところだが、そこで思わず上から打ち込んだ音になってしまわないように。打ち込んだ音は大きな音が出ているようで実は遠くまでは聴こえない響かない音とのこと。打ち込んだ音か、それとも下から上へと伸びた響く音になっているか、二音を比べた状態ではなくて、自分でその音のみを弾いている状態でも聴き分けられるようになりたい。

そのような練習をしていたら時間はすぐにたつのだが、自分でそれらのことができるようになったか、という確認がしにくいために、練習の達成感がいまいちないのだった。その場で的確にチェックできるような耳と感覚がほしい。

今日は弦楽四重奏団の演奏を聴きに行ってきました。クァルテット・ソレイユという溌剌とした弦楽四重奏団のアンサンブルでした。

曲目は

ドビュッシー作曲 弦楽四重奏曲Op.10

西村朗作曲 弦楽四重奏第2番 光の波

シューベルト作曲 弦楽四重奏曲第14番ニ短調 『死と乙女』D810

弦楽合奏だけのアンサンブルは今までなぜか縁がなく、生演奏を聴きに行ったのは今回が初めてだったような気がします。今回はピアノの先生が声をかけて下さり、折角の貴重な機会だからということで行くことにしました。

演奏前にリハーサルも見学することができたのですがそれぞれのメンバーさんたち、一音一音にこだわり、納得できるものに仕上げようと意見を出し合っていました。弓をどのように扱うかという話などもしており、音を出し合ってこれでよいか細かく確認し合っていました。

本番開始直前にレクチャーがありました。ドビュッシーの弦楽四重奏曲の共通しているテーマや、西村朗の光の波で用いられる独特な奏法の一例など、その後の演奏が楽しみになるような内容でした。

そして本番。演奏者の方が書いて下さったプログラムの解説も少し引用しながら書きます。なにしろ三曲とも知らないで行ったのです(^^ゞひどい聴衆です。

ドビュッシー作曲 弦楽四重奏曲Op.10

この曲はドビュッシーが残した唯一の弦楽四重奏曲なのですね、インパクトが強く迫力と臨場感のあふれるテーマで始まりました。牧神の午後への前奏曲とほぼ同時期に書かれ、音楽で絵画のような色彩を表現するきっかけとなった曲だということですが、音楽から原色の雨を感じさせるようなカラフルな色が見えてきました。しっとりとした湿気が感じられるひねった響きから弓の細やかな操作からうまれるはっとするような細やかな響きまで本当に多彩で濃厚な音楽でした。

西村朗作曲 弦楽四重奏曲第2番 光の波

現代音楽の演奏で世界的に有名な弦楽四重奏団「アルディッティ・クァルテット」が「非常に演奏が難しい曲を作ってくれ!」と頼んだ結果作られた曲。まさにその通りのようで、フラジオレットという笛の様な音や、スル・ポンティチェロというキイキイいう音や、打楽器のように叩いたと思われる音など、様々な特殊奏法も駆使したすごいものでした。異様でミステリアスな雰囲気で始まりました。虫がぶんぶんと飛んでいるような雰囲気から、だんだん暖かく、そして熱くなってきてなんとなく熱帯の楽園のようなイメージ、楽譜にはどのように書かれているのかと思えるような弦楽器同士のずれぐあいが絶妙でした。ぐちゃぐちゃなようで世界がちゃんと出来ていて、クライマックスと思える部分では、インドネシアのケチャの儀式と思えるような (解説にありました)躍動感の溢れた踊りの音楽もあり、聴いていて血が騒ぐようでした。調性もこれといったメロディーもなかったようなのですがとても魅力的な世界が繰り広げられていました。メンバーさんたちの集中力もただならぬものがありました。まさに本番では徹底的に向き合うプロの姿勢だと。本当に貴重なものを聴かせていただいたという感じです。

シューベルト作曲 弦楽四重奏曲第14番ニ短調 『死と乙女』D810

15曲残されたシューベルトの弦楽四重奏曲で最も有名な曲だと言われていて、第2楽章のテーマに同名の歌曲のピアノ伴奏部分を用いていることから、「死と乙女」というタイトルがつきました。題名からも、そして全楽章単調であるということからも、重くて恐ろしい曲なのでは、と思っていたのですが半分当たり半分外れた印象でした。確かに出だしの激しさ重さは主人公が迫りくる何かと闘っているような雰囲気で、重く悲しい情景が曲全体を覆っていたのは確かでした。しかし古典的な調性感に収まっているため、激しいけれどもどうしようもなくぞっとするような感じはなかったです(むしろドビュッシーの新しい響きの方が私にはぞっとしました)そして第2楽章や第3楽章で顔をのぞかせる長調の部分の歌心と透明感あふれた美しさがたまりませんでした!まさにこれぞシューベルト、こんなに美しくていいのでしょうか。曲全体から見たらほんの一部分にすぎないところかもしれませんがそこの美しさにすっかりはまった私。第2楽章だけでも抜粋して何度でも聴きたい思いです。第4楽章は激しかったですね、追い立てられているような感じで死神が疾走するという喩えが当たっているのかもしれませんが急速な動きの中に見られた目くるめくような、そして物語を感じさせられるような場面の変化の鮮やかさにほれぼれしてしまいました。難しいと思うのに、音程もばっちり息もぴったり。本当に、素晴らしい演奏でした。

弦楽器は音がでる弦の部分が表に出ているため、音楽が舞台前面から勢いよくでてきているような気がしました。弓の方向や微妙な動かし方や楽器の角度によって出てくる音、そして方向性や動きが異なり、音のパレットが実に多く、音楽そのものを作り上げるという楽しさもたくさんありそうな気がしました。しかし、そこまで楽しめるようになるまでに気が遠くなるような積み重ねがあったのだと思いますが。フレーズや音の表情づくりの面でピアノでも生かしたいと思えるところがたくさんありました。それとともに生演奏ならではの臨場感も体全体で感じることが出来ました。本当に貴重な機会でした。

(ちなみに来週もクァルテット・ソレイユの演奏会があります。2014年3月10日(月)19:00開演で横浜市鶴見区民文化センターサルビアホール3階 音楽ホールです。曲目は今日とは異なっています。ベートーヴェン、リゲティ、メンデルスゾーンの弦楽四重奏曲です。)