【醒井養鱒場で払暁】

醒井養鱒場は、滋賀県米原市にある、県立淡水魚養

殖・研究施設。滋賀県には滋賀県水産試験場が彦根

市にあるが「琵琶湖漁業が(漁業法で)海の扱い」

となるため、滋賀県の内水面水産試験場と位置づけ

てもよい。またその規模は、東洋一を誇るといわれ

る。

1878年(明治11年) 琵琶湖に棲むビワマスの養殖の

目的で県営孵化場を設置する。

1879年(明治12年) 現在地に移転する。

1885年(明治18年) 民間に払い下げる。

1929年(昭和4年) 再び県営、滋賀県立水産試験場

付属醒井養鱒場となる。

1977年(昭和52年) 滋賀県醒井養鱒場となる。

1992年(平成4年) 採卵場を新築。水源地の集水槽

内に自動除塵設備を整備。

1993年(平成5年)~1994年(平成6年)

養魚用水路に自動除塵設備を整

備し稚魚池親魚飼育池および餌

付池に自動給餌機を設置。

1997年(平成9年) 老朽化した飼育池を解体、排水

処理施設、研修施設、渓流魚観

察池および渓流釣り体験池等を

新設。

2000年(平成12年) 滋賀県水産試験場醒井養鱒分場

となる。

醒井渓谷の豊かな水を利用し、ニジマスを主に、ア

マゴ・イワナなど清流のみでしか生息することがで

きない数々の淡水魚が生育されており、総面積は約

19 haである。大小80あまりの池があり、ニジマスの

数に関しては約160万尾といわれる。場内には釣り堀

や料理店があり、釣り堀で釣った鱒を料理店に持ち

込んで、調理してもらうことも可能。場内には、清

流飲用所もある。なお、ここで養殖されたニジマス

は、JR米原駅の駅弁である「元祖鱒寿し」の食材と

しても使用されている。

醒井養鱒場では、ビワマスの人工孵化、養殖・放流

に関するさまざまな研究が明治から昭和の初期にか

けて行われていたが、1877年(明治10)に米国から

日本に北米原産のジマスが導入され徐々に国内に広

まってくると、醒井養鱒場でもいち早くニジマス養

殖に着手し、民間への普及なども含めて事業はニジ

マスの占める割合が大幅に増加していった。そのた

め、ビワマスの研究はしだいに片隅に追いやられた

状況となっていく。ニジマスは飼育が容易で成長も

早く、原産地のアメリカでさまざまな研究が行われ

ていたことから、その情報が多くもたらされていた

ことも影響した。

1982年(昭和57)4月に醒井養鱒場長として伏木省

三が伏木場長赴任され、場内の雰囲気が大きく変わ

ることになる、彼は彦根市のる滋賀県水産試験場で

アユの研究をずっと続けてきた経歴を持つ、アユは

夏から秋にむかって昼間の時間(日長時間という)

が短くなると卵が大きく発達して成熟が進むが、そ

の成熟現象と日長時間との関係を詳細に研究され成

果をあげられた研究者である。

また彼は「ニジマスなどの生産販売は基本的に業界

に任せるべきもので、醒井養鱒場は業界に寄与する

研究成果を上げることである」というもので、研究

費が少ない中でもなんとか必要なものを順次そろえ

ていく。琵琶湖に生息するビワマスは琵琶湖漁業に

とって重要な漁業資源となっていることから、ビワ

マス資源を増やすために必要な基礎的な知見を明ら

かにする研究が本格化する。

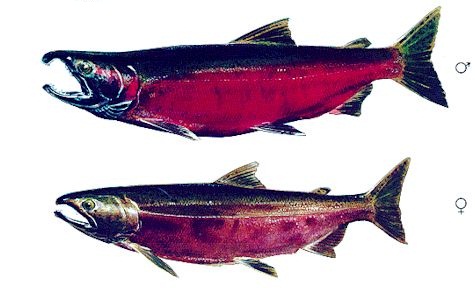

1957年(昭和32)に出された彼の論文「桜鱒と琵琶

鱒」によれば、ビワマスは関東から九州の太平洋側

の沿岸と河川および琵琶湖に分布するサケ科魚類で、

アマゴと呼ばれている魚と同一種であり、河川に生

息するものをアマゴと呼び、海あるいは湖に生息す

るものをビワマスとしていた。ビワマスは琵琶湖ば

かりではなく西日本の太平洋沿岸海域に広く分布し

その河川型がアマゴであるとされた。また、大島正

満は、体の表面に朱色の斑点があるピワマス(アマ

ゴ)とそれがないサクラマス(ヤマメ)の分布が、

それぞれ太平洋側と日本海側に明瞭に分かれている

ことを発見し、この分布の境界線が「大島線」とも

呼ばれている。滋賀県水産試験場の大先輩であり、

後に国立科学博物館で活躍する『日本のコイ科魚類』

(資源科学研究所、1969年)の著者中村守純さんも

同じ意見であったという。

これに対して、福井県のアマゴを研究している加藤

文男はアマゴとビワマスの鱗にできる環状の「隆起

線」と呼ばれる模様のでき方や内臓の消化器官であ

る幽門影の数に違いがを発見し、琵琶湖に生息する

ピワマスは、鱗の隆起線が周辺部でもほぼ完全に一

周しているが、アマゴではこれが途中で途切れてい

ること、また幽門垂の数は琵琶湖に生息するビワマ

スでは46~77であるがアマゴでは32~58と、数が重

なってはいるもののビワマスで数の多い傾向がある

というものであった。また、大阪の在野の研究者で

ある吉安克彦は、アマゴとビワマスの血液蛋白質の

成分を電気泳動という方法で分析して両者の違いを

見出し、両者が異なった種とまでは言えないまでも、

少なとも亜種のレベルで差異があると考えた。「ア

マゴを琵琶湖に放流し、これが育成肥大すればビワ

マスになるという理屈ならナスビの苗にウリがなる

はず」(吉安、1987)と、それまでのビワマスとア

マゴの分類学上の位置づけに異議をとなえているが、

ビワマスは分類学上の位置付けがまだ不安定な状態

で、その生態がほとんど未解明であったという(『

『川と湖の回遊魚 ビワマスの謎を探る』藤岡康弘』)。

【エピソード】

魚類の水温変化の影響は大きい。河川水温の上昇が

ビワマスの自然再生産におよぼす影響も心配される

が、調査の結果, 2008年度は2005年度に比べてビワ

マスの産卵量が少なく産卵盛期が短期間に集中した

とある。2008年度は暖冬のため河川水温が2005年度

と比べて高く推移したことにより稚魚の浮上が早く

且つ短期間に集中している。今後更に温暖化による

河川水温の上昇が進行すればビワマスの再生産に何

らかの影響が生じることが懸念されている。

思えば、30年前、中国プラント建設にあたり中国人

を案内し醒ヶ井でで鱒料理を注文したものの、天ぷ

ら、塩焼き、甘露煮などに箸をつけたものの刺身に

は箸をつけることはなかった。ところが、いまでは

和食ブームで刺身が当たり前になりつつある。そん

なことを考えながら今夜は紹興酒のオンザロック。

うっまぁ~い。

【脚注及びリンク】

-----------------------------------------------

1.「淡水魚辞典 サケ科」

2.「WEB魚図鑑 硬骨漁網 サケ科」

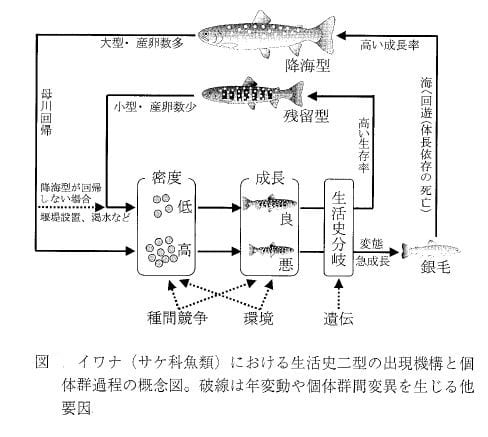

3.「イワナ(サケ科魚類)の生活史二型と個体群過程」

4.「日本魚類学会」

5.「魚類学(Ichthyology)」Mojie

6.「成長のメカニズムからサケ科魚類の生活史多型と

資源管理を考える」清水宗敬

7.「田沢湖で絶滅した固有種クニマス(サケ科)の山

梨県西湖での発見」2011年2月22日

8.「醒ヶ井養鱒場」

9.「ビワマスにおける早期遡上群の存在」2006.2.7

-----------------------------------------------