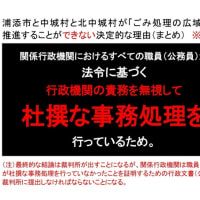

時間ができたので、沖縄タイムスの記事に書いてあった浦添市の計画に基づいて浦添市と中城村北中城村清掃事務組合(以下「中北組合」という)の広域処理について考えてみます。

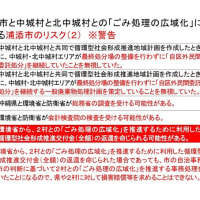

浦添市は3年後くらいに1市2村で「地域計画」を策定して、10年後くらいに広域処理をスタートする予定でいるようです。

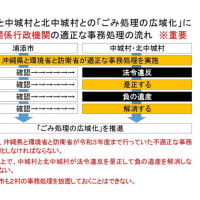

「地域計画」というのは、広域施設の整備に当って国の補助金を利用するために策定する計画で、この計画は1市2村の「ごみ処理計画」に基づいて国や県と協議を行いながら策定することになっています。

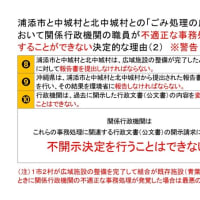

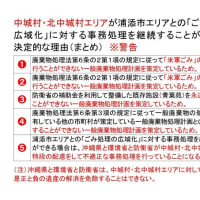

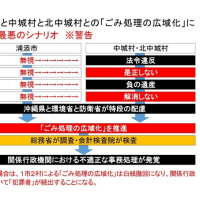

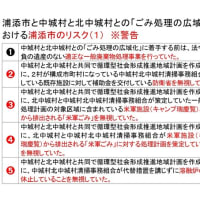

ただし、「地域計画」や「ごみ処理計画」は国の基本方針に適合していなければなりません。

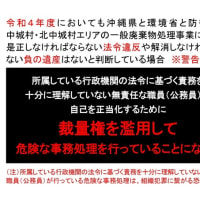

ところが、中北組合の「ごみ処理計画」はこのブログで何度も書いているように、国の基本方針に適合していません。

そうなる、どうなるか?・・・ここからが「予告編」になります。

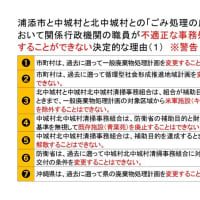

中北組合は、まず「地域計画」を策定する前に「ごみ処理計画」を国の基本方針に適合するように見直すことになります。その場合、中北組合は休止している溶融炉を再稼動することになります。そして、国の基本方針に従って長寿命化を行うことになります。

しかし、長寿命化を行うと国の規定によって10年は廃止できないことになります。

ということは、浦添市は中北組合が溶融炉を廃止できるようになるまで待たされることになります。

「地域計画」を策定するのは3年後ですから、それから長寿命化を行って10年待つとなると、広域計画は少なくとも5年は遅れることになります。

しかも、中北組合の溶融炉は国内では稼動している事例のない(長寿命化が行われた事例もない)極めて特殊な溶融炉ですから、長寿命化ができない可能性もあります。また、強引に長寿命化した場合は事故や故障等により度々停止することになり、10年を経過しても廃止できない可能性があります。なぜなら、停止している期間は経過年数には含まれないからです。

したがって、浦添市が考えている広域計画の予定は最低でも5年は遅れることになります。

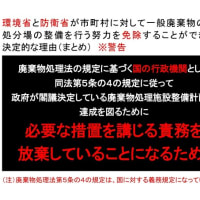

なお、中北組合が浦添市の計画に合わせるために、溶融炉を休止したまま焼却炉の長寿命化も行わなかった場合はどうなるか?

国の基本方針に適合する「地域計画」を策定することができないので、浦添市も国の補助金を利用することができなくなります。

以上が、「予告編」です。

※浦添市は焼却炉と溶融炉を既に長寿命化しているので、広域計画によってかなりのスケールメリットが得られなければ待つ理由はないことになりますが、中北組合と広域処理を行っても処理人口はあまり増えないので、待つほどのメリットはない(逆に既存のごみ処理施設の老朽化対策が必要になるので財政負担が大きくなる)と考えます。

<参考資料>

2頁:地域計画は廃棄物処理法に基づく基本方針に適合している必要がある。

18頁:地域計画で記述した今後の処理体制等と、廃棄物処理法に基づき市町村が作成する一般廃棄物処理計画に記載されたごみ及び生活排水の処理に関する処理体制等の基本的事項とは整合性が図られている必要があるため、必要に応じて一般廃棄物処理計画の修正を行うこととする。