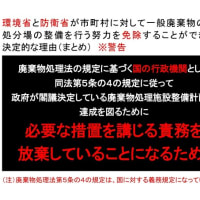

注:国の基本方針においては、「市町村は地域ごとに必要となる最終処分場を整備すること」そして「国の財政が逼迫していることから設備については長寿命化を行うこと」としていますが、中北組合は最終処分場の整備を行わずに平成26年度から溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っています。また、焼却炉の長寿命化も行っていません。このため、中北組合のごみ処理計画は国の基本方針に適合しない(国の補助金を利用できない)ごみ処理計画になっています。

<参考資料>

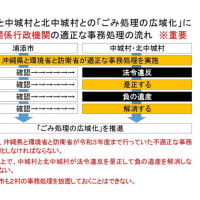

2頁:地域計画は廃棄物処理法に基づく基本方針に適合している必要がある。

18頁:地域計画で記述した今後の処理体制等と、廃棄物処理法に基づき市町村が作成する一般廃棄物処理計画に記載されたごみ及び生活排水の処理に関する処理体制等の基本的事項とは整合性が図られている必要があるため、必要に応じて一般廃棄物処理計画の修正を行うこととする。

昨日の記事に書いた浦添市と中北組合の広域処理に関するスケジュールをグラフにしました。

下の画像をご覧下さい。

原寸大の原稿(画像をクリック)

沖縄タイムスの記事には、広域処理のスケジュールは浦添市が考えているスケジュールとして書かれていましたが、グラフにすると画像の上のようになります。

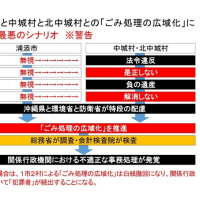

ただし、これは中北組合が浦添市と同じように国の基本方針に従って焼却炉と溶融炉の長寿命化を行っている場合のグラフになります。しかし、中北組合は長寿命化を行う前に溶融炉を休止しています。そして焼却炉の長寿命化も行っていません。

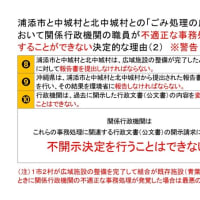

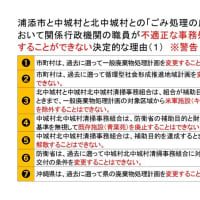

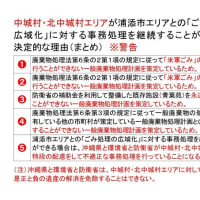

そうなると、広域処理を行う場合に1市2村で「地域計画」を策定するときに、中北組合は浦添市と同様のごみ処理計画を策定して実施していなければならないことになります。なぜなら、「地域計画」は国の基本方針に適合していなければならないからです。

したがって、中北組合が考えているスケジュールは、画像の下のグラフのようになります。

ちなみに、浦添市の溶融炉は平成14年、中北組合の溶融炉は平成15年に整備しています。

ごみ処理施設の長寿命化を行った場合は10年間は更新することができないことになっていますが、浦添市は平成24年頃に長寿命化を行っているので広域施設を整備するときは10年を経過していることになります。

しかし、国の基本方針に適合した「地域計画」を策定するために中北組合が溶融炉を再稼動して長寿命化を行うと、浦添市が考えているスケジュールが大幅に遅れることになり、その間、浦添市は長寿命化した焼却炉と溶融炉の老朽化対策を行うことになります。しかも、浦添市のごみ処理施設の建物は昭和時代に建設したものなので、広域処理のスケジュールが遅れると建物の老朽化対策も必要になります。

一方、中北組合の建物は平成15年に建設したものなので多少スケジュールが遅れてもまったく問題はありません。

このように、浦添市と中北組合の広域処理については、中北組合が国の基本方針に適合しないごみ処理を行っていることで、浦添市の思い通りには進まない状況になっています。

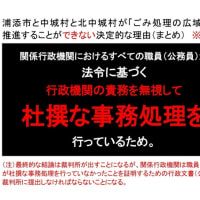

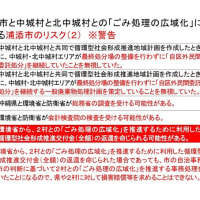

ところで、もしも国が浦添市が考えているスケジュールに従って補助金を交付した場合はどうなるか?

その場合は、国が国の基本方針に適合しない「ごみ処理計画」や「地域計画」を策定している市町村に対して国の補助金を交付したことになるので、国の基本方針に従う市町村がいなくなってしまいます。

※中北組合が国の補助金を利用して広域処理を行う場合は、組合がごみ処理のために国の補助金を利用して建設した建物を処分制限期間(50年)を経過する前に新しい建物に建て替えることになるので、先に建物部分の建設に利用した補助金の半分くらいを返還することになります。なぜなら、中北組合が補助金を返還しないと国は中北組合に対して過大に補助金を交付することになるからです。