浦添市と中北組合の広域処理に関する予告編の1~3をフローにしてみました。

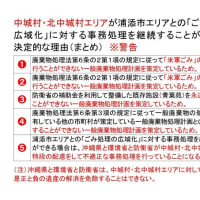

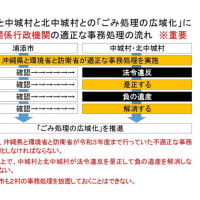

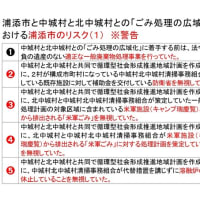

広域処理を行うための基本的な条件は次のようになります。

(1)広域施設の整備に当って国の補助金を利用する。

(2)国の補助金を利用するためには1市2村が共同で廃棄物処理法の基本方針に適合する地域計画を策定する必要がある。

(3)1市2村が共同で策定する地域計画と1市2村のごみ処理計画は整合性を確保しなければならない。

(4)中北組合は平成26年3月に改正したごみ処理計画を見直す必要がある。

(5)中北組合は溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行い10年以上稼動しなければならない。

(6)中北組合のために広域処理のスケジュールが遅れることになるので浦添市は既存の施設の老朽化対策を行わなければならない。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、浦添市は中北組合が廃棄物処理法の基本方針に適合しないごみ処理を行っているために、広域処理を行う場合はスケジュールが大幅に遅れることになります。また、老朽化対策に余分な費用がかかることになります。

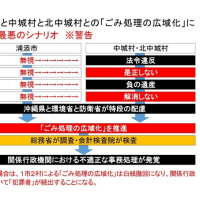

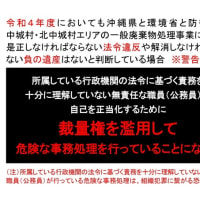

しかも、中北組合には次のような課題が残っています。

(7)国内では稼動している事例のない(長寿命化が行われた事例もない)溶融炉を再稼動して長寿命化を行う必要がある。

(8)溶融炉の長寿命化が困難な場合は国の補助金を利用することができなくなるので広域処理が「白紙撤回」になる。

(9)溶融炉を長寿命化する場合は前例がない事業になるので事業費がメーカー側の「言い値」になる。

(10)スケジュールのロスをなくすために長寿命化した溶融炉を休止せずに継続して10年以上稼動しなければならない。

(11)事故や故障等で溶融炉が長期間停止した場合はスケジュールが大幅に遅れることになり浦添市の老朽化対策費が増加する。

(12)ごみ処理計画を見直す時期や溶融炉の長寿命化を行う時期が遅れるとスケジュールは更に遅れることになる。

(13)万が一、事故や故障等で溶融炉の稼動が困難になった場合は自主財源により新たな溶融炉を整備しなければならない。

(14)塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を単独で処理する溶融炉は水蒸気爆発のリスクが高い。

このように、浦添市と中北組合の広域処理については、1市2村においてかなりリスクの高いごみ処理計画になります。

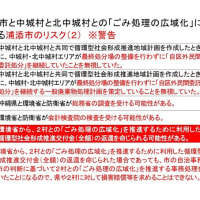

ちなみに、広域処理が「白紙撤回」になっても浦添市の場合は既に焼却炉と溶融炉の長寿命化を行っているので国の補助金を利用して予定通りごみ処理施設を更新(単独更新)することができます。しかし、中北組合の場合は次のような事態になります。

(15)溶融炉の長寿命化が困難な場合は再稼動する意味がなくなる。

(16)溶融炉の長寿命化が困難な場合は廃止することになるので溶融炉のために増築した建物部分の補助金を返還しなければならない。

(17)溶融炉の長寿命化が困難な場合は自主財源により焼却炉の老朽化対策を行うことになる。

(18)溶融炉の長寿命化が困難な場合は自主財源により焼却炉の更新(単独更新)を行うことになる。

なお、このブログの管理者は中北組合の溶融炉は再稼動した場合であっても長寿命化を行うことは困難であると考えています。また、長寿命化を行うことができたとしても10年以上安定して稼動して行くことは困難であると考えています。

※中北組合の溶融炉の長寿命化が困難な場合であっても、廃棄物処理法の基本方針に従って「代替措置」を講じれば再稼動を回避することができます。そして、国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を行うことができます。そうなれば1市2村のリスクはかなり低くなりますが、その「代替措置」については年が明けてから書くことにします。