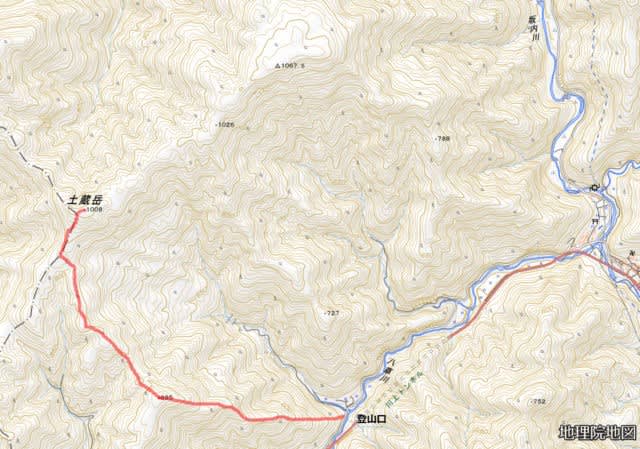

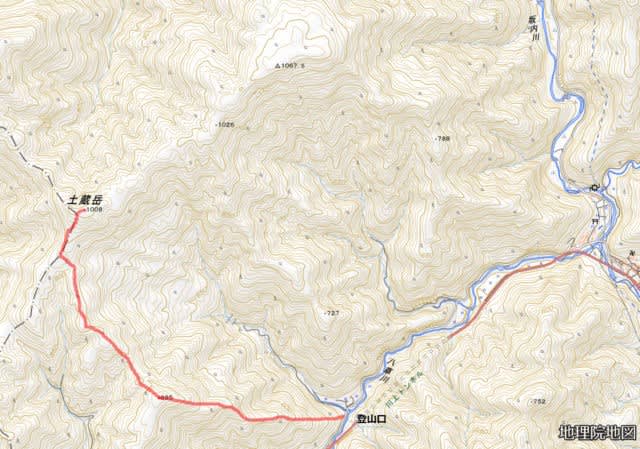

土蔵岳 1008m 1/2.5万地図[美濃川上(岐阜11-3)]

2020年2月15日(土)

行程 6:20揖斐図書館前→ 7:21登山口→ 11:14山頂11:49→ 13:34登山口

(運転距離:片道35.2km)

土蔵岳、昨年、夜叉ヶ池神社裏から大ダワ経由で挑戦したが雪がありすぎて大ダワで時間切れ撤退

今回は雪はないが、ヤブ漕ぎ覚悟、最短距離を検討して、いつものNさんに2人の助っ人(うち女性一人)を得て早めに出発した

7:21 段々畑(多分圃場跡)を2段ほど過ぎてこの木の間から尾根に取り付く

7:27 心配した(天気予報の)昨夜の雨は降っていないよう、滑らずに登れた

10:27 雪現れる

途中、ヤブの中を20分ほど歩き、しばらくすると雪が現れた。885mのピークで雪が増えるだろうと思いカンジキを履いたが、一旦下ったところで雪はなくなり外す。頂上手前で再度ヤブが現れ、そこを過ぎると雪は深くなったが、山頂までカンジキなしで歩いた

10:36 蕎麦粒山が右方に!

10:57 雪深くなる

885mピークから3度ほど下ったり登ったりするとやがて山頂に、山銘板を探すと朽ちた板に1008mだけが残っていた

11:14 朽ちた板

11:14 太い木の裏側を見ると“土蔵”と落書きが、こんな落書きするのは誰だ!!

11:49 金糞岳方面

昼食はいつものラーメンライス、おかずはから揚と焼いたベーコン、ビールはなし

ゆっくり休憩して下山する

14:06 885mピーク下の薄いヤブ

今日の反省など

今日の4人、誰とは言わないが、ミス続発(私もひとつやった)

・ザックの外側ポケットに入れていたペットボトルを落とす

→ ラーメン用の湯は持っていたものの、飲み水はその1本だけだった

(ザックの外に付けていいのは熊除け鈴くらいですよ)

・久しぶりに履いた冬靴、片足の靴底が登山開始早々に剥がれてしまった

→ そのせいで何度も足がつった

(メンテナンスは大切、下山後は靴の手入れが一番ですよ)

・カンジキは持ってきているのにカッパを履いてきたせいでスパッツを忘れた

→ 靴の中に雪が入り、何度も指で除くが、下山後、家で見ると靴に水が溜まっていた

・参加した女性は完璧(装備、歩き方、赤布の付け方etc)でした

その他

・餌がないのか動物の真新しい足跡がたくさんあった

Nさんのブログ(城台山日記)から借用

2020年2月15日(土)

行程 6:20揖斐図書館前→ 7:21登山口→ 11:14山頂11:49→ 13:34登山口

(運転距離:片道35.2km)

土蔵岳、昨年、夜叉ヶ池神社裏から大ダワ経由で挑戦したが雪がありすぎて大ダワで時間切れ撤退

今回は雪はないが、ヤブ漕ぎ覚悟、最短距離を検討して、いつものNさんに2人の助っ人(うち女性一人)を得て早めに出発した

7:21 段々畑(多分圃場跡)を2段ほど過ぎてこの木の間から尾根に取り付く

7:27 心配した(天気予報の)昨夜の雨は降っていないよう、滑らずに登れた

10:27 雪現れる

途中、ヤブの中を20分ほど歩き、しばらくすると雪が現れた。885mのピークで雪が増えるだろうと思いカンジキを履いたが、一旦下ったところで雪はなくなり外す。頂上手前で再度ヤブが現れ、そこを過ぎると雪は深くなったが、山頂までカンジキなしで歩いた

10:36 蕎麦粒山が右方に!

10:57 雪深くなる

885mピークから3度ほど下ったり登ったりするとやがて山頂に、山銘板を探すと朽ちた板に1008mだけが残っていた

11:14 朽ちた板

11:14 太い木の裏側を見ると“土蔵”と落書きが、こんな落書きするのは誰だ!!

11:49 金糞岳方面

昼食はいつものラーメンライス、おかずはから揚と焼いたベーコン、ビールはなし

ゆっくり休憩して下山する

14:06 885mピーク下の薄いヤブ

今日の反省など

今日の4人、誰とは言わないが、ミス続発(私もひとつやった)

・ザックの外側ポケットに入れていたペットボトルを落とす

→ ラーメン用の湯は持っていたものの、飲み水はその1本だけだった

(ザックの外に付けていいのは熊除け鈴くらいですよ)

・久しぶりに履いた冬靴、片足の靴底が登山開始早々に剥がれてしまった

→ そのせいで何度も足がつった

(メンテナンスは大切、下山後は靴の手入れが一番ですよ)

・カンジキは持ってきているのにカッパを履いてきたせいでスパッツを忘れた

→ 靴の中に雪が入り、何度も指で除くが、下山後、家で見ると靴に水が溜まっていた

・参加した女性は完璧(装備、歩き方、赤布の付け方etc)でした

その他

・餌がないのか動物の真新しい足跡がたくさんあった

Nさんのブログ(城台山日記)から借用