=『新婦人しんぶん』から=

☆ ジェンダー平等と個人の尊厳を土台に

労働時間短縮で生活時間を取り戻そう

早稲田大学名誉教授 浅倉むつ子

「ワンオペ育児はつらい」「EUでは週35時間労働、夫婦で子育て」-日本の長時間労働は、女性に非正規化、低賃金、ワンオペ育児などを押しつけてきました。ジエンダー平等の社会へ、労働時間のあり方をどう考えるか。浅倉むつ子さんに原稿を寄せてもらいました。

☆ 異次元の少子化対策?

「異次元の少子化対策」が議論を呼んでいます。2023年6月13日に閣議決定された「こども未来戦略方針」は、少子化はわが国が直面する最大の危機であるとして、これまでとは「次元が異なる」対策を打ち出すことを強調しました。

現政権にとっては「異次元」かもしれませんが、この中には、女性たちが長年求めながらも否定され続けてきたいくつかの要求が、政策として盛り込まれています。

児童手当の所得制限の撤廃や給付対象の拡大、いわゆる「年収の壁」をなくすこと、保育士の配置基準を改善して、親の就労の可否を問わず時間単位で保育施設を利用できる政策などです。

☆ 人権尊重を土台とした法制度の構築を

歓迎すべき政策もあるとはいえ、この「少子化対策」にもろ手をあげて賛成することはできません。

というのも、出産は、幸福を追求する過程で個人が自己選択できるのが前提なのに、現政権は、個人の尊重やジェンダー平等に理解を示さず、少子化のみを騒ぎ立てているからです。

少子化政策の土台には、国が個人や家族のあり方を型にはめないこと、婚姻の自由として夫婦別姓や同性婚を認めること、刑法の堕胎罪を廃止して生殖の自由を保障することなど、数多くの人権を重視した施策が必要です。

それらを放置している日本には、人権尊重国としての資格はありません。

いま、日本は、世界146力国中125位という「ジェンダー不平等国」です。本当に必要なのは、人権尊重を土台とした法制度の構築であり、ジェンダー平等はその重要な柱の一つです。少子化対策の片隅に紛れ込まされるような施策ではありません。

☆ 労働分野のジエンダー不平等

労働分野のジェンダー格差も大きく、女性の賃金は男性の75・2%にすぎません(2021年)。しかもこの格差は短時間労働者を除外した数字ですから、女性の6割を占めるパート労働者を含めば男女の賃金格差はもっと大きくなります。

女性の低賃金の要因の一つは、強固な性別役割分担です。

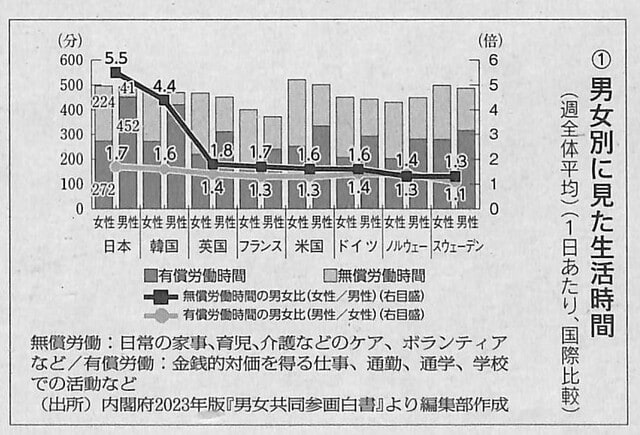

グラフ①(男女別に見た生活時間)を見てください。1日あたりの無償労働(家庭内での家事・育児・介護労働)を比べると、日本は、男性1に対して、女性5・5です。韓国を除けば、他の国ではほとんど2・0以下です。

日本の女性は男性より5・5倍の無償労働をしているのですから、男性と同じく「働け、活躍しろ」というのは、もとより無理難題です。

男性にもケア労働を分担させることは解決策の一つでしょう。しかし、長時間労働の実態が、これを難しくしています。

日本の企業は、管理職になる労働者に、勤務地や労働時間を限定されない働き方を要求してきました。でも「家庭責任を引き受ける妻」がいなければ、この働き方はできません。

☆ 労働時間短縮の必要性

2018年の「働き方改革関連法」は、女性と高齢者を労働市場に参入させようと、時間短縮を目的に掲げました。

この法改正により、法定労働時間を超える時間外労働の上限が法律に定められました。たしかに限度時間を超える時間外労働が罰則つきで禁止されたのは、画期的でした。でもその上限基準は「過労死基準」といわれるほど、あまりにも低いものでした(月45時間、年360時間が原則、特別事情がある場合には月100時間、年720時間が限度)。

じつは、日本の法定労働時間制度(1日8時間、1週40時間)は、そもそも時間外労働を禁止していません。定められた上限の範囲内で労使協定を結び、割増賃金を支払えば、法定労働時間を超える時間外労働が許されるのです。

一方、法定労働時間を週35時間とするフランスでは、これを超えた場合でも、労働時間は「1日10時間、1週48時間」を超えてはならないと、法律で、直接、労働時間の上限が決められています。

日本の法制度は、そもそも労働時間短縮には無力に近いのです。

グラフ②には、改正法が大企業で施行された2019年以降、一般労働者の総実労働時間が短縮され、より短時間のパート労働者の増加傾向がみられます。ただし、コロナ禍による影響が含まれているために、これが改正法の効果なのかどうかはわかりません。いずれにせよ、法改正によって時短問題が解決したわけではなく、今後とも私たちは時短を具体化する努力を重ねるべきです。

☆ 「かえせ☆生活時間」-自分たちの手で

2015年、私を含む数人の研究者と実務家は、「かえせ☆生活時間プロジェクト」をスタートさせました。

私たちは、「労働時間短縮」を「生活時間確保」と言い換えました。

というのも、労働時間に対する労働者自身の意識を変えないかぎり、時短は実現しないと反省したからです。

労働組合員も含め、日本企業で働く男性の多くは、ほとんど無償のケア労働を経験していません。その結果、彼らは、長時間労働で奪われる「生活時間」のかけがえのなさを十分に認識できずに、割増賃金さえ支払わせればよいと考えがちです。

これでは、本当に労働時間短縮の意味を理解しているとはいえないでしょう。

時間を会社に奪われずに、自分たちの「生活時間」を取り戻す。それが労働時間短縮要求です。

生活時間のなかで、私たちは、自己啓発や余暇、家事、育児、介護、地域活動や社会活動など、この社会を持続可能なものにする大切な活動をしています。

だからこそ生活時間はかけがえのないものであり、これを取り戻すことは重要なのです。

この考え方を共有すれぱ、労使協定に時間外労働の上限を自分たちの手で定めて、法の上限より短い時間外労働を職場で実現していくことも可能であるはず。

ジェンダー平等は、このような働き方のなかで進展するでしょう。

『新婦人しんぶん』(2023年8月12日)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます