ここのところ、講座開催日はお天気の日が多くなっています。

以前は雨ばかりだったのに。流れが大きく変わってきているのかもしれません。

そんなことを受付セッティングしてボーっと考えていたら、いつもより早くに甲野先生が到着。その姿を見たとたん、今までと全くご様子が違うことに驚きました。

私ごときが・・で恐縮ですが、実はこの感想は私だけでなく、講座の常連さんが皆口々に仰っていました。

その上、声まで変化されていたように思います。

元々、深みのある、お声なのですが、その出所の場所が、より深く、より背中側に移ってきたような・・ぼそぼそとつぶやいているだけなのに、響いて、通る。

『剣鉈の気付き』は本当に先生に大きな変化をもたらしたようです。

先生からも「まあ今回の気付きは私の中でも大きなものだった事は確かです。」と後日メールが。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

(お話と実践)

新な技の原理となった『剣鉈の気付き』の解説。

実際に剣鉈を持参され紙を斬るところを見せてくださる。

剣鉈は鋭い刃と重みがあるので、そのまま当てて、剣鉈に任せてやれば、そのまま傾き落ちるから何もせずとも、紙は斬れる。

でも、この紙の当て方が変だと、それてしまって斬ることができない。

つまりは、右手に持った剣鉈よりも、左手に持った紙の方が大事。

段取り、準備が大事。

私がやるのはアシスタントだけ。主役は(自分には)関係ない。

肝心なことは何かに任せる。

自分は常により良いアシスタントに徹していれば、凄い主役がやってくれる。

これは影観法にも通じている。

段取り9割、いや、全部、100%。何故ならやるのは自分ではないもの。

自分はやらないのだから。

目標はより良いアシスタント。

青い鳥(メーテル・リンク)や、白隠禅師の話にも通じる。

自分の技を上げるのではなく、あくまでもより良いアシスタントになる。

自分が上手くなりたい、というのは間違いで、アシスタントに徹すればよい。

相手が払ってきたら、そのまま払われればよい。いわばこれがエサ。

主役がより有効に働く舞台を作る。自分は黒子に徹する。

相手がこのエサに喰いついたその瞬間に主役がミサイルを打つ。

見物席で観ているような心地。

自分の技が上達する、という概念が全く違ってくる。

2000年だったか、漫画家・井上雄彦氏(スラムダンク、バガボンド等)と対談した折、「空前の怖さ」の話になった。(『武術への招待』宝島社)

一番怖かったのは、40代の頃、一人稽古をしていて突然「この先、のびることがない」とフト思ったら、身体の中から、この程度で終わるなら死んだ方がマシだ!と、死んでしまいたくなったこと。

自分が『鬼』を飼っている、ということに気付かされ、これが後にも先にも、最も怖かった。

しかし(今回の気付きで)、アシスタントの技術を磨き、レベルの高い主役にやってもらうようにすれば、もう自分はやらなくて良いのだ。

場の力も関与する。その場その場で引き出される。

以前は、どうしたら上達するか?だったのが主役は剣鉈で、自分は斬ろうとせず、アシストに徹すればよい。

よりレベルの高い主役を迎えられるように、準備をしておく。

この気付きはあらゆることに活かせる。

この講座で、座って話をするのは初めて。

(本当に、2003年以来、19年の中で初めてでした!)

ある種の気張りが抜けた。73歳でやっと気付くとは・・

これからどう展開するか・・

人は謙虚であれ、にも繋がる。

自分が主役にならないことで、現実は技のレベルが上がる。

迎え入れる準備だけすればよい。

(その後、様々な実践を交えつつ)

実況中継があだとなる。

相手を自分の世界に巻き込むカリスマセールスマンの話。

茶道は段取りだらけ。

段取りさえやれば、後はひとりでに進む。

気の利かせ方を細やかにするだけ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(個別指導)

ギター

誰にも習ったことがなく、独学。

演奏中の身体のツマリが気になってくるとのこと。

ピックの持ち方を通常のものから変えてみると、肩が落ち、より身体が繋がり響きが増す。

初めてのことで、若干不自由そうだったので、指にチラシを付けて同様に弾いてから、そのチラシを外すと‥・

(このチラシを付けて外すものは、今回初めて見た試みでした。)

「まるで、ずっと前から、やっていたみたいです!」

さらに響きが増した。

以前は雨ばかりだったのに。流れが大きく変わってきているのかもしれません。

そんなことを受付セッティングしてボーっと考えていたら、いつもより早くに甲野先生が到着。その姿を見たとたん、今までと全くご様子が違うことに驚きました。

私ごときが・・で恐縮ですが、実はこの感想は私だけでなく、講座の常連さんが皆口々に仰っていました。

その上、声まで変化されていたように思います。

元々、深みのある、お声なのですが、その出所の場所が、より深く、より背中側に移ってきたような・・ぼそぼそとつぶやいているだけなのに、響いて、通る。

『剣鉈の気付き』は本当に先生に大きな変化をもたらしたようです。

先生からも「まあ今回の気付きは私の中でも大きなものだった事は確かです。」と後日メールが。

・・・・・・・・・・・・・・・・・

(お話と実践)

新な技の原理となった『剣鉈の気付き』の解説。

実際に剣鉈を持参され紙を斬るところを見せてくださる。

剣鉈は鋭い刃と重みがあるので、そのまま当てて、剣鉈に任せてやれば、そのまま傾き落ちるから何もせずとも、紙は斬れる。

でも、この紙の当て方が変だと、それてしまって斬ることができない。

つまりは、右手に持った剣鉈よりも、左手に持った紙の方が大事。

段取り、準備が大事。

私がやるのはアシスタントだけ。主役は(自分には)関係ない。

肝心なことは何かに任せる。

自分は常により良いアシスタントに徹していれば、凄い主役がやってくれる。

これは影観法にも通じている。

段取り9割、いや、全部、100%。何故ならやるのは自分ではないもの。

自分はやらないのだから。

目標はより良いアシスタント。

青い鳥(メーテル・リンク)や、白隠禅師の話にも通じる。

自分の技を上げるのではなく、あくまでもより良いアシスタントになる。

自分が上手くなりたい、というのは間違いで、アシスタントに徹すればよい。

相手が払ってきたら、そのまま払われればよい。いわばこれがエサ。

主役がより有効に働く舞台を作る。自分は黒子に徹する。

相手がこのエサに喰いついたその瞬間に主役がミサイルを打つ。

見物席で観ているような心地。

自分の技が上達する、という概念が全く違ってくる。

2000年だったか、漫画家・井上雄彦氏(スラムダンク、バガボンド等)と対談した折、「空前の怖さ」の話になった。(『武術への招待』宝島社)

一番怖かったのは、40代の頃、一人稽古をしていて突然「この先、のびることがない」とフト思ったら、身体の中から、この程度で終わるなら死んだ方がマシだ!と、死んでしまいたくなったこと。

自分が『鬼』を飼っている、ということに気付かされ、これが後にも先にも、最も怖かった。

しかし(今回の気付きで)、アシスタントの技術を磨き、レベルの高い主役にやってもらうようにすれば、もう自分はやらなくて良いのだ。

場の力も関与する。その場その場で引き出される。

以前は、どうしたら上達するか?だったのが主役は剣鉈で、自分は斬ろうとせず、アシストに徹すればよい。

よりレベルの高い主役を迎えられるように、準備をしておく。

この気付きはあらゆることに活かせる。

この講座で、座って話をするのは初めて。

(本当に、2003年以来、19年の中で初めてでした!)

ある種の気張りが抜けた。73歳でやっと気付くとは・・

これからどう展開するか・・

人は謙虚であれ、にも繋がる。

自分が主役にならないことで、現実は技のレベルが上がる。

迎え入れる準備だけすればよい。

(その後、様々な実践を交えつつ)

実況中継があだとなる。

相手を自分の世界に巻き込むカリスマセールスマンの話。

茶道は段取りだらけ。

段取りさえやれば、後はひとりでに進む。

気の利かせ方を細やかにするだけ。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(個別指導)

ギター

誰にも習ったことがなく、独学。

演奏中の身体のツマリが気になってくるとのこと。

ピックの持ち方を通常のものから変えてみると、肩が落ち、より身体が繋がり響きが増す。

初めてのことで、若干不自由そうだったので、指にチラシを付けて同様に弾いてから、そのチラシを外すと‥・

(このチラシを付けて外すものは、今回初めて見た試みでした。)

「まるで、ずっと前から、やっていたみたいです!」

さらに響きが増した。

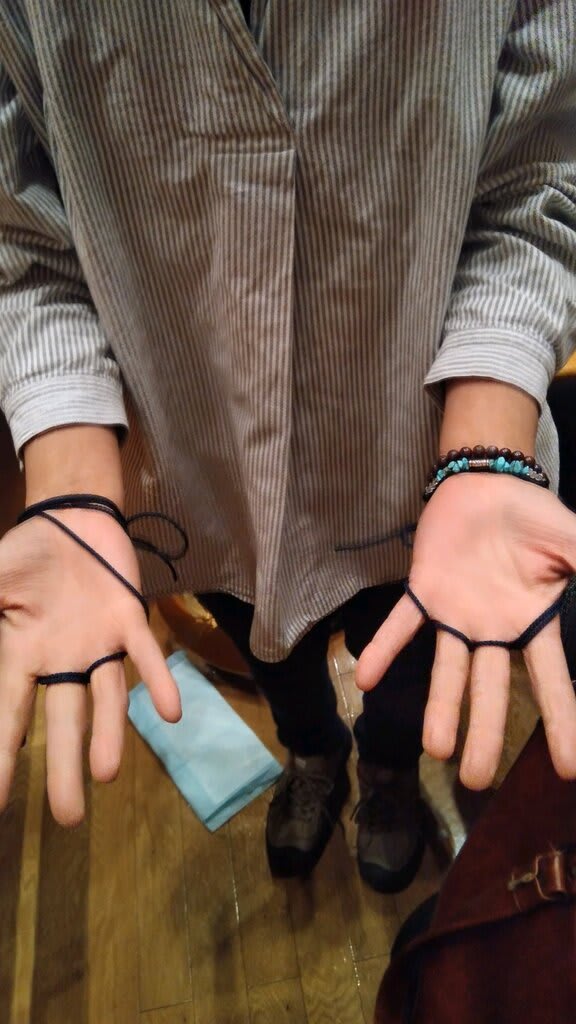

ホルン

左右対称の楽器ではないので、身体の捻じれや首のツマリ、

また、左手親指の可動性と安定感も気になる、とのこと。

左手だけに指紐。

瞬時に変わる響き。広がりが増える。

次に右手にも。

とたんに、シュっと中心にまとまり、深みが生まれる。

(「僕、思わず姿勢を正してしまいました。斜めになって聴いていれなくて」

とは、常連のボイストレーナーNさん。確かにそんな感じ。)

蜘蛛の巣状に紐を巻くことで、力が局部に偏在するのを防いで、全体に散るようにする効果が。

この紐も、いわゆる、ひとつのアシスタント。

左右対称の楽器ではないので、身体の捻じれや首のツマリ、

また、左手親指の可動性と安定感も気になる、とのこと。

左手だけに指紐。

瞬時に変わる響き。広がりが増える。

次に右手にも。

とたんに、シュっと中心にまとまり、深みが生まれる。

(「僕、思わず姿勢を正してしまいました。斜めになって聴いていれなくて」

とは、常連のボイストレーナーNさん。確かにそんな感じ。)

蜘蛛の巣状に紐を巻くことで、力が局部に偏在するのを防いで、全体に散るようにする効果が。

この紐も、いわゆる、ひとつのアシスタント。

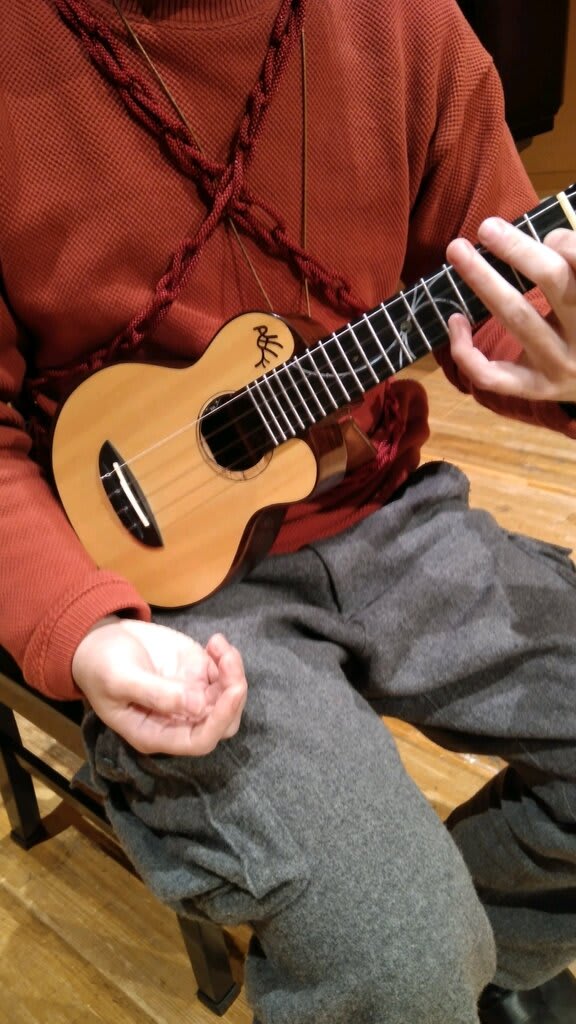

ウクレレ

高い音の響きが弦が短くなる楽器の特性から、響きにくい。そこをより綺麗に弾けるようにしたい、と、ドビュッシーの月の光を演奏。

鎖紐の四方襷で、とたんに美しい高音に。

高い音の響きが弦が短くなる楽器の特性から、響きにくい。そこをより綺麗に弾けるようにしたい、と、ドビュッシーの月の光を演奏。

鎖紐の四方襷で、とたんに美しい高音に。

フルート・・私。

今回、個別指導希望者が少なく余裕があったので、私も受講生になり質問。

舞台袖から舞台中央に歩き、お辞儀、お話、演奏、という流れをうまくやりたい。

これが決まれば、あとはスルスルと流れに乗れるので。

と26日のコンサートの冒頭を実践し、テレマンのファンタジー1番を。

・・なんでこんなに難しい曲を一曲目にしたんだろう・・・

やはり練習の時よりも固くなっていて、細かい音の的は外れっぱなしだ。

甲野先生からのご助言は、

「やはり、連続的影観法ですね。」

それは脳からの命令にそむき続けて、出鱈目に吹くというもの。

前回の講座で提案されていたので、稽古してみたけれど、ストレスフルな割には効果はなく、私にはできないなあ、と思っていたものなのだけれどなあ、と思いつつやってみたところ・・

何故かいわゆる出鱈目の演奏も妙な現代曲を吹いているような感じで、どんどん出て来る。何故だ?と、これだけでも、驚いたのだけれど、その後普通に演奏したら・・

テクニカルな指の動きを気にすることもなく、何より、楽器が押し込んでいる訳ではないのに身体にピタっと安定したことに驚いた。

結果、なんというか、とても楽しく吹けた。

テレマンて、こんなに楽しい曲だったのか?と自分が吹いているのではなく鑑賞している感じ。

何故?何故?とひたすら沢山の??が飛ぶ。

・・・・・・・・・・・

今回、個別指導希望者が少なく余裕があったので、私も受講生になり質問。

舞台袖から舞台中央に歩き、お辞儀、お話、演奏、という流れをうまくやりたい。

これが決まれば、あとはスルスルと流れに乗れるので。

と26日のコンサートの冒頭を実践し、テレマンのファンタジー1番を。

・・なんでこんなに難しい曲を一曲目にしたんだろう・・・

やはり練習の時よりも固くなっていて、細かい音の的は外れっぱなしだ。

甲野先生からのご助言は、

「やはり、連続的影観法ですね。」

それは脳からの命令にそむき続けて、出鱈目に吹くというもの。

前回の講座で提案されていたので、稽古してみたけれど、ストレスフルな割には効果はなく、私にはできないなあ、と思っていたものなのだけれどなあ、と思いつつやってみたところ・・

何故かいわゆる出鱈目の演奏も妙な現代曲を吹いているような感じで、どんどん出て来る。何故だ?と、これだけでも、驚いたのだけれど、その後普通に演奏したら・・

テクニカルな指の動きを気にすることもなく、何より、楽器が押し込んでいる訳ではないのに身体にピタっと安定したことに驚いた。

結果、なんというか、とても楽しく吹けた。

テレマンて、こんなに楽しい曲だったのか?と自分が吹いているのではなく鑑賞している感じ。

何故?何故?とひたすら沢山の??が飛ぶ。

・・・・・・・・・・・

感想等

今回の先生は「清明」を体現されている数少ないお一人ではなかったかと思う。

受講された皆様も、どなたも瞬時に大きな変化があり、とても感覚が優れていらしたように思えたけれど、それも今の先生の影響を受けたからかもしれない。

それは私も同様で。

先月御教えいただいてから、何度か自己流で「連続的影観法」を試してはみたけれど、混乱するばかりで、あまりうまくいかなかった。

それが昨日は、全く別人のようで・・まさに我ならざる我が生まれて初めて発動。

あんなに自由で楽しい気持ちでステージに立てたのは初めてだ。

そしてバッハのことを思い出した。

Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略語であるSDGsを始めて聞いた時に、すぐに、「あら、バッハ?」と思った。

バッハは、その重要な宗教的作品、例えばマタイ受難曲など、の最後にSDG(最後のSはない)と記している。

Soli Deo Gloria

ラテン語でソリ デオ グローリア

「栄光は神のみに」

この仕事は自分が成したのではなく、全ては神の思し召し、御業である。

故にSDG。

なんと謙虚で信心深い、としか思っていなかったけれど、今回の甲野先生の気付きはまさに、このSDGではないか?と。

バッハが謙虚で信心深いのは事実だろう。

あんなに天才なのに、凄い、と思っていたけれど、それだけではなくて、謙虚で信心深く、その結果、一種、脇役、アシスタントに徹していたからこそ、我ならざる我が発動し、よりレベルの高い主役が現れて、あのような偉大で膨大な作品群が生み出されたのだな、と思う。

そして

脇役に徹すればよい、という「剣鉈の気付き」は、「鬼を飼っている」という先生だからこその気付きかもしれない、とも思った。

バッハも当然飼っていたのだろうな。 「鬼」を。

受講された皆様も、どなたも瞬時に大きな変化があり、とても感覚が優れていらしたように思えたけれど、それも今の先生の影響を受けたからかもしれない。

それは私も同様で。

先月御教えいただいてから、何度か自己流で「連続的影観法」を試してはみたけれど、混乱するばかりで、あまりうまくいかなかった。

それが昨日は、全く別人のようで・・まさに我ならざる我が生まれて初めて発動。

あんなに自由で楽しい気持ちでステージに立てたのは初めてだ。

そしてバッハのことを思い出した。

Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)の略語であるSDGsを始めて聞いた時に、すぐに、「あら、バッハ?」と思った。

バッハは、その重要な宗教的作品、例えばマタイ受難曲など、の最後にSDG(最後のSはない)と記している。

Soli Deo Gloria

ラテン語でソリ デオ グローリア

「栄光は神のみに」

この仕事は自分が成したのではなく、全ては神の思し召し、御業である。

故にSDG。

なんと謙虚で信心深い、としか思っていなかったけれど、今回の甲野先生の気付きはまさに、このSDGではないか?と。

バッハが謙虚で信心深いのは事実だろう。

あんなに天才なのに、凄い、と思っていたけれど、それだけではなくて、謙虚で信心深く、その結果、一種、脇役、アシスタントに徹していたからこそ、我ならざる我が発動し、よりレベルの高い主役が現れて、あのような偉大で膨大な作品群が生み出されたのだな、と思う。

そして

脇役に徹すればよい、という「剣鉈の気付き」は、「鬼を飼っている」という先生だからこその気付きかもしれない、とも思った。

バッハも当然飼っていたのだろうな。 「鬼」を。