● prologue

ただいま、日本百観音巡礼中の私。

一週間前は関西地方のお寺を巡り、そして今回は関東のお寺に向かいます。

鎌倉の観音巡礼を済ませて坂東巡りを始めたミライさんと一緒に行きました。

この日までに92寺を回り、いよいよカウントダウンに入ってきています。

軽い気持ちで始めたのですが、なかなか大変な思いをしています。

それでもひとつひとつ周り続けて、坂東のお寺は残すところあと4つとなりました。

前回、八溝山の日輪寺を攻略したことで、ようやく峠を越えた気がします。

ここまでが長かった…。

今回は、笠間近辺のお寺を4つ、訪れる予定です。

● 無理せぬ出発

ミライさんとの待ち合わせ場所には、違う色の車が停まっていました。

(おや?)と思いましたが、運転席には本人がいました。

前の車もピカピカで新車同様だったので、車を変えたと聞いてビックリ。

数日前まで高山旅行に出かけており、毎日歩きづめだったというミライさん。

私も同じ頃に数日間西国観音巡りをして、かなり体力を使いました。

お互い、猛暑の中を動き回った疲労がまだ残っているため、無理はしないことにして、9時くらいに出発。

連日30度越えの猛暑日が続いていますが、この日は珍しく曇り。

太陽がギラギラ照りつける日ではなかったので、ちょっと安心。これなら動きやすそうです。

Apple YTC(アップル研究所)が入るサスティナブル・スマートタウン

中原街道を東京方面へと向かい、途中から高速入りしました。

そんなに早い出発ではありませんでしたが、道路は混んでいません。

夏休みに入ったので、混雑状況が気になりましたが、大丈夫そうです。

● 東京を抜けて

高速から眺める東京タワー、スカイツリー、アサヒビールビル。

メトロポリスをあっという間に通り抜けて、常磐道に入りました。

隅田川で、ボート遊びをする人たちが見えました。

夏休みが始まったのね~。

かなり走ってから「ところでこれからどこに行くんだっけ?」と聞かれました。

「笠間の方」と言うと、「行先・茨城県笠間市」と滑舌よく喋るミライさん。

(?)と思っていると、ナビの液晶に「茨城県笠間市」と文字が浮かび上がり、そこまでのルートが表示されました。

わー、言葉を理解するなんて、Siriみたい。今は車にも、音声認識機能がついたんですね。

いろいろな形のバイクがたくさん走っていきます。

途中、新しい守谷SAで休憩しました。

『ロード・オブ・ザ・リング』好きというミライさんに、

「守谷と聞くと『旅の仲間』編のモリアのシーンを思い出しません?」などと話しながら。

● 筑波の大御堂

そうしてつくばまでやってきました。

区画整備された学園都市。近未来的です。

ちょうど秋葉原からのつくばエクスプレスが到着したところ。

筑波山の中腹には、大御堂(おおみどう)という、坂東の25番目のお寺があります。

「ここまで来たなら、つくばのお寺にも寄っていい?」

「もちろん!」

私はすでに参拝済みですが、ミライさんはまだ。

いい古刹なので、もう一度訪れるのもまた楽しみです。

なんだか次第に空が暗く、雲が厚くなってきました。

筑波山も、上の方が隠れて見えなくなっています。

雨になりそうだと思ったら、じきにポツポツ降ってきました。

この辺りには以前2度訪れて、筑波山登山と筑波神社奥の院、そして筑波神社本殿と大御堂を巡りました。

今回は先があるため、神社には寄らず、大御堂のみを訪れます。

駐車場はあちらこちらにありますが、かつての記憶をたどってお寺のそばに停めようと、敷地前まで行きました。

● ランチタイムあり

実はこのお寺、以前訪れた時にはお昼休みが1時間ありました。

そのタイミングにちょうどかち当たってしまい、近くのレストハウスでランチを食べながら開くのを待っていたことを思い出します。

今は11:45。お昼休みの開始まであと15分。

でも、お寺の真ん前まで来たから、今回は時間的に余裕のはず。

● 消えた本堂

しかし、どういうわけか、お寺がありません。

かつてあった場所から、忽然と消えています。

ブルドーザーがその場にいるため、幻ではないことがわかります。

それにしても、本堂は一体どこへ行ってしまったのでしょう。(以前訪れた大御堂)

周りを見回しても、それらしいものはありません。

また、教えてくれる地図や表示もまったくありません。

今回が初めてのミライさんは、そんな状況だということを知りません。

あらいざらい伝えて、不安にさせるのもなんなので、一人で難しい顔をして辺りを見回します。

うーん、15分の猶予時間で、間に合うかしら。

と、その時、石段の下から作務衣姿の女性が出てきました。

「坂東巡りですか?」と聞かれたので「はい」と答えます。

「ではこちらまで降りてきてください」と手招きされました。

その人が出てきたのは、四角いプレハブ。

え?お寺はどこに行ったの?

降りてみたら、そのプレハブは、お寺の仮本堂になっていました。

● 驚きの現状

プレハブになっていたなんて、思いもよらないことでした。

招かれるがままに、ぐるっと回りこんでサッシのドアを開けると、小さなスペースが本殿の代わりになっていました。

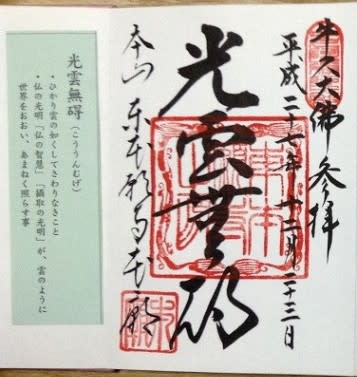

所狭しと祭壇が置かれていましたが、ご本尊の観音様は、紙の写真。

うーん、こういうのは初めてだわ。

納経札を書き、めいめい箱に入れます。

隣の小部屋が寺務所になっており、女性のお坊さんが姿を現しました。

以前、私が御朱印を書いてもらったのと同じ方でした。

さらに、以前のおつきの人も女性だったことを思い出します。

実は尼寺なのかしら?

「2020年に再興されます」と教えていただき「また参ります」と言ってあとにしました。

その間に15分は過ぎていたので、どうやらお昼休みはなくなったようです。

ルート途中にあるからと、急きょ立ち寄りを決めたお寺なので、事前に何も調べていなかったのですが。

本堂と寺務所が忽然と消えていたのには、本当に驚きました。

「どこか残して改修するというのなら、よく聞く話だけど」

「でもいっそ、全部取り壊して一から作り直す方がいい場合もあるからね」

神社やお寺は昔からずっとあって、今後もずっとあるという「変わらない」イメージがありますからね。

ああ、ビックリした。

今回は寄りませんでしたが、筑波山の上には筑波神社があります。

その大鳥居をくぐります。

ここを訪れるたびにいつも目がいく、いしはま食堂の看板。

宇宙を飛ぶスペースシップがつくばらしいです。

● 雨の雨引観音

さて、筑波を離れて、桜川市にある24番の楽法寺に移動しました。

雨引観音とも呼ばれているところです。

気が付けば、再びぽつぽつと雨が降っています。

雨引観音に行っても、これ以上雨を引かない方がいいかしら。

でもこの夏は、関東はちょっと雨不足なので、降った方がいいのかしら~。

あれこれと考えているうちに到着しました。

今回、車に乗せてもらったので、お寺の駐車場までスムーズにやって来れましたが、近くには電車の駅も、バス停さえも見当たりません。

今までのように自力で電車とバスだけで来ようとしたら、結構たどり着くのが大変な場所なんじゃないかと思います。

あとで調べたら、やっぱり水戸線岩瀬駅から徒歩で1時間かかるとのことでした。

大変だったのね~。

駐車場に止まっている車は多く、境内には結構な人たちがいるようです。

まずは長い石段がありました。お互い旅先で石段や木の階段を上りつくしたところで、まだちょっと足はだるいのですが、そうも言っていられません。

「う、脚の後ろに響く!」「大臀筋が!」

とか言いながら、普段よりもゆっくりと登っていきました。

● 山門のゾウかバク

朱色に塗られた山門には、立派な彫刻が施されています。

そして天井には、火伏の龍の絵が。

「これ、なんだろう?」とミライさん。

「象じゃない?」と私。

日光東照宮にあるのと同じような、想像の象でしょう。(あるいはバクかな?)

山門をくぐり、龍の手水舎で手を清めます。

境内にはまだアジサイの花が残っていて、浴衣姿で撮影をしている人もいました。

● もぐら叩き・キングキドラ

石段を上り終えると、そこには大きなお堂がありました。

赤と黒のコントラストが緑に映えています。

賽銭箱がとても高い場所にあり、ミライさんは下から投げ入れました。

私は、箱の横にある小さな階段を上って、手を伸ばして入れました。

屋根からは、たくさんの龍が顔を出していました。

「もぐら叩きみたい」という私に、「キングキドラでしょう」というミライ。

お互いの感性の違い?

はめ込まれた彫刻も、どれも生き生きとして精巧なものでした。

● そうだ 茨城、行こう

本堂に上がってみました。ミシミシいう木の廊下がひんやりと気持ちいいです。

薄暗い本堂の中には、何人もの人が座っていました。

周りをぐるりと一周。

チリーン、と鈴の音がして、お坊さんが3人、多宝塔の廊下を歩いていきました。

ポスターに使えそう。

そうだ 茨城、行こう。

その2に続きます。

ただいま、日本百観音巡礼中の私。

一週間前は関西地方のお寺を巡り、そして今回は関東のお寺に向かいます。

鎌倉の観音巡礼を済ませて坂東巡りを始めたミライさんと一緒に行きました。

この日までに92寺を回り、いよいよカウントダウンに入ってきています。

軽い気持ちで始めたのですが、なかなか大変な思いをしています。

それでもひとつひとつ周り続けて、坂東のお寺は残すところあと4つとなりました。

前回、八溝山の日輪寺を攻略したことで、ようやく峠を越えた気がします。

ここまでが長かった…。

今回は、笠間近辺のお寺を4つ、訪れる予定です。

● 無理せぬ出発

ミライさんとの待ち合わせ場所には、違う色の車が停まっていました。

(おや?)と思いましたが、運転席には本人がいました。

前の車もピカピカで新車同様だったので、車を変えたと聞いてビックリ。

数日前まで高山旅行に出かけており、毎日歩きづめだったというミライさん。

私も同じ頃に数日間西国観音巡りをして、かなり体力を使いました。

お互い、猛暑の中を動き回った疲労がまだ残っているため、無理はしないことにして、9時くらいに出発。

連日30度越えの猛暑日が続いていますが、この日は珍しく曇り。

太陽がギラギラ照りつける日ではなかったので、ちょっと安心。これなら動きやすそうです。

Apple YTC(アップル研究所)が入るサスティナブル・スマートタウン

中原街道を東京方面へと向かい、途中から高速入りしました。

そんなに早い出発ではありませんでしたが、道路は混んでいません。

夏休みに入ったので、混雑状況が気になりましたが、大丈夫そうです。

● 東京を抜けて

高速から眺める東京タワー、スカイツリー、アサヒビールビル。

メトロポリスをあっという間に通り抜けて、常磐道に入りました。

隅田川で、ボート遊びをする人たちが見えました。

夏休みが始まったのね~。

かなり走ってから「ところでこれからどこに行くんだっけ?」と聞かれました。

「笠間の方」と言うと、「行先・茨城県笠間市」と滑舌よく喋るミライさん。

(?)と思っていると、ナビの液晶に「茨城県笠間市」と文字が浮かび上がり、そこまでのルートが表示されました。

わー、言葉を理解するなんて、Siriみたい。今は車にも、音声認識機能がついたんですね。

いろいろな形のバイクがたくさん走っていきます。

途中、新しい守谷SAで休憩しました。

『ロード・オブ・ザ・リング』好きというミライさんに、

「守谷と聞くと『旅の仲間』編のモリアのシーンを思い出しません?」などと話しながら。

● 筑波の大御堂

そうしてつくばまでやってきました。

区画整備された学園都市。近未来的です。

ちょうど秋葉原からのつくばエクスプレスが到着したところ。

筑波山の中腹には、大御堂(おおみどう)という、坂東の25番目のお寺があります。

「ここまで来たなら、つくばのお寺にも寄っていい?」

「もちろん!」

私はすでに参拝済みですが、ミライさんはまだ。

いい古刹なので、もう一度訪れるのもまた楽しみです。

なんだか次第に空が暗く、雲が厚くなってきました。

筑波山も、上の方が隠れて見えなくなっています。

雨になりそうだと思ったら、じきにポツポツ降ってきました。

この辺りには以前2度訪れて、筑波山登山と筑波神社奥の院、そして筑波神社本殿と大御堂を巡りました。

今回は先があるため、神社には寄らず、大御堂のみを訪れます。

駐車場はあちらこちらにありますが、かつての記憶をたどってお寺のそばに停めようと、敷地前まで行きました。

● ランチタイムあり

実はこのお寺、以前訪れた時にはお昼休みが1時間ありました。

そのタイミングにちょうどかち当たってしまい、近くのレストハウスでランチを食べながら開くのを待っていたことを思い出します。

今は11:45。お昼休みの開始まであと15分。

でも、お寺の真ん前まで来たから、今回は時間的に余裕のはず。

● 消えた本堂

しかし、どういうわけか、お寺がありません。

かつてあった場所から、忽然と消えています。

ブルドーザーがその場にいるため、幻ではないことがわかります。

それにしても、本堂は一体どこへ行ってしまったのでしょう。(以前訪れた大御堂)

周りを見回しても、それらしいものはありません。

また、教えてくれる地図や表示もまったくありません。

今回が初めてのミライさんは、そんな状況だということを知りません。

あらいざらい伝えて、不安にさせるのもなんなので、一人で難しい顔をして辺りを見回します。

うーん、15分の猶予時間で、間に合うかしら。

と、その時、石段の下から作務衣姿の女性が出てきました。

「坂東巡りですか?」と聞かれたので「はい」と答えます。

「ではこちらまで降りてきてください」と手招きされました。

その人が出てきたのは、四角いプレハブ。

え?お寺はどこに行ったの?

降りてみたら、そのプレハブは、お寺の仮本堂になっていました。

● 驚きの現状

プレハブになっていたなんて、思いもよらないことでした。

招かれるがままに、ぐるっと回りこんでサッシのドアを開けると、小さなスペースが本殿の代わりになっていました。

所狭しと祭壇が置かれていましたが、ご本尊の観音様は、紙の写真。

うーん、こういうのは初めてだわ。

納経札を書き、めいめい箱に入れます。

隣の小部屋が寺務所になっており、女性のお坊さんが姿を現しました。

以前、私が御朱印を書いてもらったのと同じ方でした。

さらに、以前のおつきの人も女性だったことを思い出します。

実は尼寺なのかしら?

「2020年に再興されます」と教えていただき「また参ります」と言ってあとにしました。

その間に15分は過ぎていたので、どうやらお昼休みはなくなったようです。

ルート途中にあるからと、急きょ立ち寄りを決めたお寺なので、事前に何も調べていなかったのですが。

本堂と寺務所が忽然と消えていたのには、本当に驚きました。

「どこか残して改修するというのなら、よく聞く話だけど」

「でもいっそ、全部取り壊して一から作り直す方がいい場合もあるからね」

神社やお寺は昔からずっとあって、今後もずっとあるという「変わらない」イメージがありますからね。

ああ、ビックリした。

今回は寄りませんでしたが、筑波山の上には筑波神社があります。

その大鳥居をくぐります。

ここを訪れるたびにいつも目がいく、いしはま食堂の看板。

宇宙を飛ぶスペースシップがつくばらしいです。

● 雨の雨引観音

さて、筑波を離れて、桜川市にある24番の楽法寺に移動しました。

雨引観音とも呼ばれているところです。

気が付けば、再びぽつぽつと雨が降っています。

雨引観音に行っても、これ以上雨を引かない方がいいかしら。

でもこの夏は、関東はちょっと雨不足なので、降った方がいいのかしら~。

あれこれと考えているうちに到着しました。

今回、車に乗せてもらったので、お寺の駐車場までスムーズにやって来れましたが、近くには電車の駅も、バス停さえも見当たりません。

今までのように自力で電車とバスだけで来ようとしたら、結構たどり着くのが大変な場所なんじゃないかと思います。

あとで調べたら、やっぱり水戸線岩瀬駅から徒歩で1時間かかるとのことでした。

大変だったのね~。

駐車場に止まっている車は多く、境内には結構な人たちがいるようです。

まずは長い石段がありました。お互い旅先で石段や木の階段を上りつくしたところで、まだちょっと足はだるいのですが、そうも言っていられません。

「う、脚の後ろに響く!」「大臀筋が!」

とか言いながら、普段よりもゆっくりと登っていきました。

● 山門のゾウかバク

朱色に塗られた山門には、立派な彫刻が施されています。

そして天井には、火伏の龍の絵が。

「これ、なんだろう?」とミライさん。

「象じゃない?」と私。

日光東照宮にあるのと同じような、想像の象でしょう。(あるいはバクかな?)

山門をくぐり、龍の手水舎で手を清めます。

境内にはまだアジサイの花が残っていて、浴衣姿で撮影をしている人もいました。

● もぐら叩き・キングキドラ

石段を上り終えると、そこには大きなお堂がありました。

赤と黒のコントラストが緑に映えています。

賽銭箱がとても高い場所にあり、ミライさんは下から投げ入れました。

私は、箱の横にある小さな階段を上って、手を伸ばして入れました。

屋根からは、たくさんの龍が顔を出していました。

「もぐら叩きみたい」という私に、「キングキドラでしょう」というミライ。

お互いの感性の違い?

はめ込まれた彫刻も、どれも生き生きとして精巧なものでした。

● そうだ 茨城、行こう

本堂に上がってみました。ミシミシいう木の廊下がひんやりと気持ちいいです。

薄暗い本堂の中には、何人もの人が座っていました。

周りをぐるりと一周。

チリーン、と鈴の音がして、お坊さんが3人、多宝塔の廊下を歩いていきました。

ポスターに使えそう。

そうだ 茨城、行こう。

その2に続きます。