昨日は、初日からかなりハードに動いてしまいました。

自分はともかく、両親を3万歩近く歩かせてしまったため、親はくたくた。

私も寝不足だったこともあり、夕べは3人とも早く床につき、ぐっすり寝ました。

今日は、私は1日目のゾンビ状態から復活し、親は、脚に湿布を貼って備えていました。

朝は5時半に起床し、6時からの朝のお勤めに参加しました。

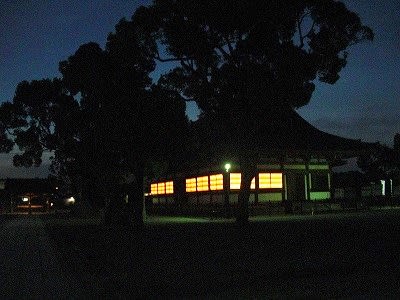

まだ夜が明けない中、どこも真っ暗な東寺の敷地を歩いていくと、食堂(じきどう)だけ灯りがともっていました。

「お坊さんの食事を作っているのかな?」と話しながら、御影堂前に着きました。

暗い中で、読経の声が聞こえたので、お坊さんかと思って寄って行ったら、信者でした。

参加者たちは、御影堂近くの門のところに集まっていました。時間まで、お堂には近寄れないことになっているようです。

鐘が鳴り始め、ついみんながお堂に近寄ろうとしたところ、後ろから「まだ行ってはならん」という声が聞こえ、みんなはぴたっと足を留めました。

いちげんさんの私達にはルールがわかりませんでしたが、どうやら鐘が10回鳴り終わるまでは、御影堂に近づいてはいけないようです。

声をかけたのはお寺の人ではなく、参加者の一人でした。

「毎日こんな暗い中、自転車で来てはるの?」「京極の方からも来てる人がおるんよ」なんていう会話もひそひそ聞こえます。

私たち以外はみんな、常連(?)のお年寄りのようでした。

みんな勝手知ったる様子で御影堂に上がり、腰を落ち着けたと思ったら、お経を唱え始めました。

誰もがマイ経本(カバーつき)を持参しています。マイ椅子を持ってきている人も何人もいました。

みんな、お経を読みあげる抑揚も慣れたもののようで、まるで歌のようでした。

普通はお経はお坊さんが詠み上げるものですが、ここでは詠むのは信者一同。

お坊さんはその間、だまってなにかを行っています。

そういえば、この毎朝のお勤めは、弘法大師に朝餉を出すという慣例だということを思い出しました。

お坊さんは、膳を上げ下げしているようです。

それで、さっき食堂に明かりがともっていたのですね。そういえばあそこは歴史的建造物で、現役のキッチンではありませんでした。

朗々と響く参加者たちのお経の中、私たち家族は完全アウェイ状態で、ただ黙ってかしこまっていました。

一人だったらいたたまれかったでしょう。ああ家族って心強いわ。

終わる頃、マスクのようなものをかけた山吹色の袈裟のお坊さんが、信者たちの方を回ってきました。

何だろうと思ってぼんやり見ていたら、横のおばあさんが「立て膝をついて、両手をこう前に出して」と教えてくれたので、あわててその通りにしました。

みよう見まねをしたら、一人一人巡っているお坊さんが私の前にやってきて、頭になにか柔らかいこてのようなものを当てられて、両手にも当ててもらいました。

当てている間、「南無大師遍照金剛」と言ってもらいました。

それをしてもらった人は、めいめいにお経をやめて、三々五々散っていきました。

え、これで終了?最後はなんだかあっさりしていたような。

やはり密教は、はかりしれないものがあるということなんでしょうか。

すっかり目が覚めてシャキーンとできた、とても不思議な、朝のお勤め体験でした。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます