桧枝岐村の石仏に思うことありました

有名な桧枝岐村墓地の石仏といえば、墓地の中央正面に並んでいる六地蔵尊です。でもその写真をいくら探しても見つからないのです。もう半世紀も昔の写真ですからやむを得ません。やむを得ず昨年1月に放映されたNHKの新編風土記「奥会津桧枝岐」から写真2枚をプリントさせていただきました。

村のおばさんたちが六地蔵尊のお体をきれいに拭いて新しい衣装に着せ替えていらっしゃいました。どのお顔も可愛いリアルな童顔のお姿でした。

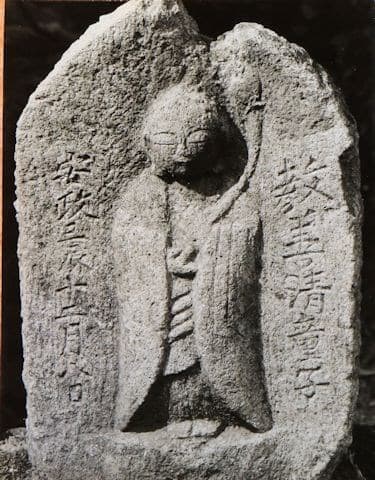

これは50年くらい前バイクで桧枝岐村を訪れて撮った墓地の子供の墓石に彫られた石像です。やっぱり どのお顔も可愛いリアルな童顔のお姿でした。

聞くところによると今の桧枝岐村は福島県側から尾瀬への登山口で豊かな観光地になっていますけど、古い時代には標高939mの桧枝岐村は稲作は稔らず稗や粟や蕎麦を栽培していて数年に一度は冷害による凶作による飢饉があって生まれてくる子の間引きもあったやに聞いております。その村人や親の悲しい思いが墓地の可愛いリアルな童顔の石仏を作らせたのかも知れません。

私は子どものころ桧枝岐から10kmほど離れた隣の集落に小立岩集落に住んでいました。時おり桧枝岐村の人たち話し言葉を聞きました。それはうぐいす言葉といわれる澄んだ歌うような美しい話し言葉でした。ところがNHKの新編風土記をみて驚いたのは村の熟年のおば様たちまでみなさんきれいな発音のきれいな共通語で話あっていらっしゃったことです。

越後系の奥会津弁にうずもれていた子供の私は澄んだ共通語を話している桧枝岐の人の話し言葉を「うぐいすことば」のように美しいと思っていたのです。桧枝岐村は奥会津とはまったくちがった別天地なんですね。平家の落人伝説もまんざら嘘ではないのか知れません。