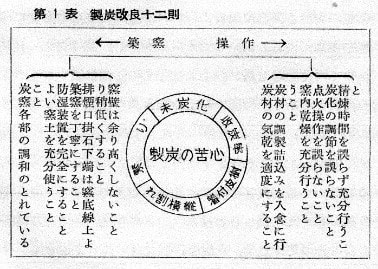

(1) 炭窯各部の調和がとれていること

炭窯は長い間の経験に基づいて窯の大きさに応じ加熱装置、排煙装置、炭化室そ

の他各部の寸法が定められている。優良窯といってもただ形だけを真似て作っ

たのでは、その性能は望めない。各部の寸法の調和の取れていて立地条件や炭材

の種類に適合した構造のもので余り手数のかからないものでなければならない。

(2) よい窯土を充分使うこと

窯土が悪いと天井を落としたりまた大きな割れ目ができて失熱し、炭質が悪く

なるので、砂の混じった耐火性のものを選び充分使うことが必要である。特に天

井には古窯の焼土を混ぜるがよい。窯土を改良するには焼土を混ぜるか或いは

石灰、セメントを3窯につき4~5袋位混ぜる。

(3) 防湿装置を完全にすること

窯底における炭化は最後に行われその上、窯底や窯壁には地下水や雨水が浸透

し易い未炭化を生じ、或いは炭化に長時間かかって灰化を起こし易い。そこで完

然に防湿装置を作って湿気の浸透を遮断し、窯底の冷えを防ぎ熱の循環をよく

することが大切である。

(4) 筑窯を丁寧に行うこと

粗雑に作ると天井や窯壁に割目ができて失熱したり、窯形や各部の歪または片側

からの浸水、岩石の存在、土質の不均一等の影響によって方焼け、未炭化、灰化

等の障害がおきる。そこで窯形が変形したり均整を欠かないように丁寧に筑窯し、

充分に叩き締めて仕上げることが大切である。

(5) 排煙口掛石下端は窯底煽情りやや低くすること

排煙口掛石の下端が窯底線上より高いと、炭材下部における熱ガスの循環が悪く

未炭化ができがちで、これを無くそうとして精錬を続けると灰化を起こすことに

なる。したがって排煙口掛石下端の位置は、窯底線上と一直線化2~3寸下げ、炭

材下部における熱ガスの循環をよくすることが必要である。

(6) 窯壁は余り高くしないこと

窯壁が高すぎると上下の温度差が著しく未炭化ができがちで、炭質も悪く無理を

すると灰化の原因になる。したがって窯壁はなるべく低くし2尺5寸~3尺くら

いが望ましい。

(7) 炭材の気乾を適度にすること

炭材は伐採直後のものよりも1ヵ月くらい経過したものが樹皮の付着もよく品

質も収炭率もよい。従って炭材は少なくとも2~3窯分を準備しておくことが必

要である。

(8) 炭材の調整詰込みを入念に行うこと

炭材は曲がりや節などに注意して丁寧に木取を行い、なるべく小割りとして炭質

の向上と資源の節約に心がけることが必要である。また炭材は末口を下にし熱ガ

スの循環を良くし良質のものを窯奥へ不良のものを窯口部とし垂直に均整に詰

込み、割材は心材部を窯奥に向ける。なお、枝木は炭化の熱源となり立炭材の保

護ともなるから丁寧に詰込むことが必要である。

(9) 窯内乾燥を充分に行うこと

炭材の窯内乾燥を充分行わないで点火すると、炭化に弱り補熱を行わなければな

らなくなって木炭が軽軟となり収炭率を悪くする。窯内乾燥は煙道口を僅かに開

ける程度とし、窯口は通風口を設けて閉じ、熱を外部へ漏らさずに徐々に焚火し、

急激に熱しないように排煙温度60℃くらいで2~3昼夜行えば、点火に失敗する

こともなく順調な炭化を続け緊った木炭が得られる。

(10) 点火操作を誤らないこと

排煙温度が70℃位になると、特に焚火に注意し弱めないように一様に送熱するこ

とが大切である。もし焚火を弱めると、空気はそのまま窯内に入って枝木を燃

焼させて炭質を悪くしまた、灰化の原因になる。

(11) 炭材化の調節を誤らないこと

炭窯において通風口は加減して窯内でできる可燃ガスを燃やす程度の通風を行

って炭化を進行させるが、炭化の径路が炭材の上方から下方へ進み、しかも同一

ヶ所に通風されるので過度の通風をすれば、可燃ガスのみでは熱が不足して、で

きた木炭を燃焼させることになって炭質を悪くし、ついには灰化させることにな

る。従って可燃ガスを燃焼させるには必要な空気を送る通風排煙の調節をするこ

とが大切である。

(12) 精錬時期を誤らず充分行うこと

木炭の品質は精錬のかけ方、度合いによって著しく左右されるもので、窯内に

おける精錬の状況は、縦中心線の前部が最も高く、それより逐次窯奥及び左右窯

壁際に進むに従って低くなり、また炭材の上部が高く次第に下方に向かって低く

なる傾向が認められる。精錬はむやみに窯内温度を上げるばかりでは、その目的

は達しられなく、これは窯口付近の中心部は精錬度はあっても通風口に近いため

炭化中、常に強い火熱にされ炭質は軽軟になって硬度は低くなり、割目は多く

なることを見ても分かる。従って急炭化を行わず徐々になるべく低い温度で炭化

させ、次第に上昇させて高温にしてこそ精錬の意義があるものである。要する

に製炭法の改善を図るには、薪炭林の改良を行うこと。よい炭窯を作ること。合

理的な操作を行うことが必要で、この三要素の何れかが欠けても、その目的を達

することは出来ない。特に炭素は連続製炭して窯の保留熱を利用すれば、収炭率

を著しく増やすと共に炭質を向上させるものであるから、窯を休ませず作業す

るように製炭の経営を改善することが必要で、もし窯を休ませて作業するようで

はいかなる改良窯といえども充分にその性能を発揮することはできないもので

ある。

この資料は会員のご尊父が所有したおられたものを提供してもらった。参考になる

所を転記し小冊子にして会員に配布する。