前の記事からの続きです。

≪福岡先生の話≫

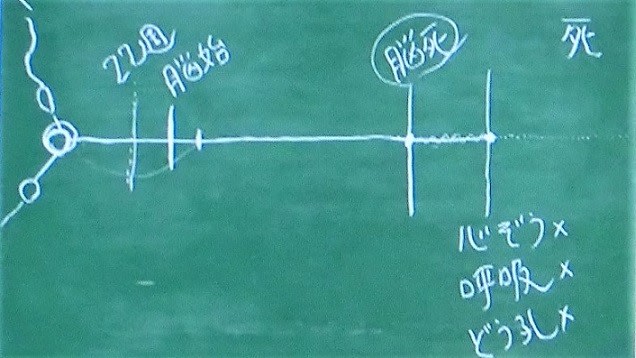

脳死問題というのは、死ぬ時点というのは一体いつか、という考え方なんです。「死」というのは実はある瞬間に死ぬわけじゃないんです。我々の身体は37兆の細胞が集まってできているので、心臓が止まっても身体の細胞はまだ大半は生きています。だから死というのは、本当はどこかの一点で起きるわけじゃなく、徐々に消えて行くわけですよね。でも法律が決められなかったり、色々な不都合があるので、「死はここにします」という風に、勝手に分節点を作ったわけなんです。で、古典的な死の瞬間というのは、①心臓が止まること、②呼吸が止まること、③瞳孔の反射が消えること、をもって「死」としていました。でも最近では、この死の基準をもっと遡って、脳が死ねばそれが「死」だというふうになったわけですね。

何故こういう考え方が出来たかって言うと、新しい産業が生まれるからです。新しい医療が生まれ、お金を儲けられる人が増えるからです。脳死をこの時点(脳が死んだとき)にすると、まだ身体は生きているのに死んでいるとみなせる。つまり、脳死というのは、臓器移植のために死の地点を前倒しした、そういう分節的、機械論的生命観に基づく、まあ生命を分断する考え方なわけです。で、これと同じことがですね、「生きる」方にも言えて、脳が始まるところが人間の始まりと考えてもいいかな、ということになります。

≪阿川佐和子談≫

臓器を移植することによって救われる生命があれば、それは幸せなことかもしれないけれども、でも人間は経済システムっていうのができ、いろんな取引をするようになった。で、行き着くところが、生きている人間の臓器を交換することが、脳死という限定によってそれが出来る様になると、いつから生まれたかって言うことも限定するようになるでしょう。すると、その前にできている内臓は、まだ生まれている範疇に入らないということになって、それを利用できるという考え方をする人が出て来る。仰天ですよね。

≪福岡先生の話≫

「生命がいつ始まるか」というのは非常に難しい問題で、受精卵という新しい状態が出来たところが(写真で示している所)、一応暫定的な新しい生命の始まりと考えると、もうここから生命は出発しているわけです。しかし、この「脳が始まる」という概念を持ち出すと、「胎児の脳が機能しはじめた時が人間の始まり」だという考えも成り立つわけです。その人間の脳が始まるときというのは、妊娠期間の3/4ぐらいが終わったこの辺が(図の脳始とある位置)、ようやく脳の活動が始まって、いろんな反応が出来て意識が立ち上がって来る所であります。

だから、脳死が人の死ならば、脳が始まるところが人間の始まり、と考えると、(受精から脳始までの)この期間を使えるわけです。使えるというのは、医療上、生物学上のツール(道具)として・・・。だから実際に胎児の細胞を使って新たな再生細胞を作るとか、いろんなことに使えることになるわけです。

(図の「脳始」の右にある短い縦線は誕生を示す。22週は妊娠期間中の真ん中を示す。)

そしてこれがまた機械論的な生命観による生命の操作ということにつながっていくわけです。

だからこの脳死、脳が始まる方の脳始も、人工的な切れ目なので、この考え方は医療の進歩でもなんでもなくて、両側から我々の生命の時間を短縮してくれているわけなんです。

以上で福岡先生の講義は終わりです。講義中、カメラはときどき講義を聴講する学生たちの様子を映しましたが、その学生たちの真剣に聞き入るその表情、その眼差し、こういう真剣なまなざしというのは、見ていて気持ちがいいですね、こちらまで気持ちが若返る気分でした。

講義が終わった後には、質問の時間があり、数人の質問がありました。以下は、最初の質問と先生の回答です。

獣医学部の学生からの質問: 医学とか獣医学は機械論的な生命観の下で発達してきた学問ですよね。具体的にはどういう考えをもって日々の臨床に当たったらいいのでしょうか。

福岡先生の回答:医学が学問であるためには必ずエビデンス(科学的根拠)がいるし、でも、一人一人の人を救うためにはですね、その一人一人は固有の動的平衡をもっている。エビデンスの様な平均化したり、標準的な治療で臨むと、一人一人の個別性は消えてしまうわけですよね。で、医学、獣医学が有効なのは、結局、痛みを解放してあげるとか、問題を解決してあげることが臨床の大切なポイントですよね。その時に部品として見てしまうと、エビデンスや標準治療にたよってしまう秀才型の医者になってしまうわけです。

例えば、膝が痛いって時に、膝という部品が悪いから、膝が痛いんじゃなくて、生命は動的平衡のバランスの上に成り立っていて、そのバランスが崩れて病気となって顕れている。そういう考え方をいつも中心に置いて、そこからモノを考える様にしたらいいんじゃないかと思います。どうぞ、良い獣医さんになってください。

最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございます。

コメントありがとうございます。

興味深く読んでいただけて、何よりうれしいです。

私も学校の授業は面白くなかったですが、

この話は興味深かったです。

はじめは、昆虫少年の頃の話だけにするつもりでしたが、

なんとなく最後まで書きたくなって、

少しでも読んでくださる方がいたので、

最後まで書くことができました。

このようなコメントを頂けてとてもうれしいです。

ありがとうございます。

コメントをいただき、ありがとうございます。

一昨年ぐらいになるかと思いますが、何かのきっかけでのり様のブログに行き着いて、その時の花の水彩画だったかがとてもよく、お気に入りに登録していまして、久しぶりに訪問させていただきました。

すると、海辺に置かれている大きな桶の棚で何人かの人がめいめいにくつろいでいる絵が目に入り、「わあ、なんて素敵な絵!」と感動しました。本当に素晴らしい絵ですね。

わたしは以前俳句も好きでしたが、記事を読んでいくと、正岡子規の俳句が出ていましたが、はじめて見る俳句でした。それにも感動し、すぐ、メモさせてもらいました。

世の中の重荷降ろして昼寝かな

そして、最後は浮世絵。私も好きで、浮世絵の展覧会を見に行った時、何枚かのコピーを買いましたが、

真っ先に買ったのがこの絵でした。そんなわけで、最初の絵を描くことになった発想の経緯を読ませてもらって、またうれしくなり、感動させてもらいました。そんな方からコメントを頂けて、感激しています。

福岡先生のことは私はまだテレビを見ただけで、よくは知らないですが、人気のある先生のようですね。阿川佐和子さんがそう言っていましたし、私も好感を感じていました。家内が私が録画したDVDを見て、図書館で福岡先生の本を借りて来て、図書館は今休館中で、その本は今は私の手元にありますが、まだ未読です。

長々と書きました。嬉しいコメント、ありがとうございました。

以前にもお越しいただいていたのですね。 嬉しいです。 フォロー登録させて頂きたいのですが、登録ボタンが見つからないのです・・・

そして、私のブログをフォローして頂き感謝しております。 どうぞよろしくお願いいたします。