桜のときに毎年訪れる上品蓮台寺です。

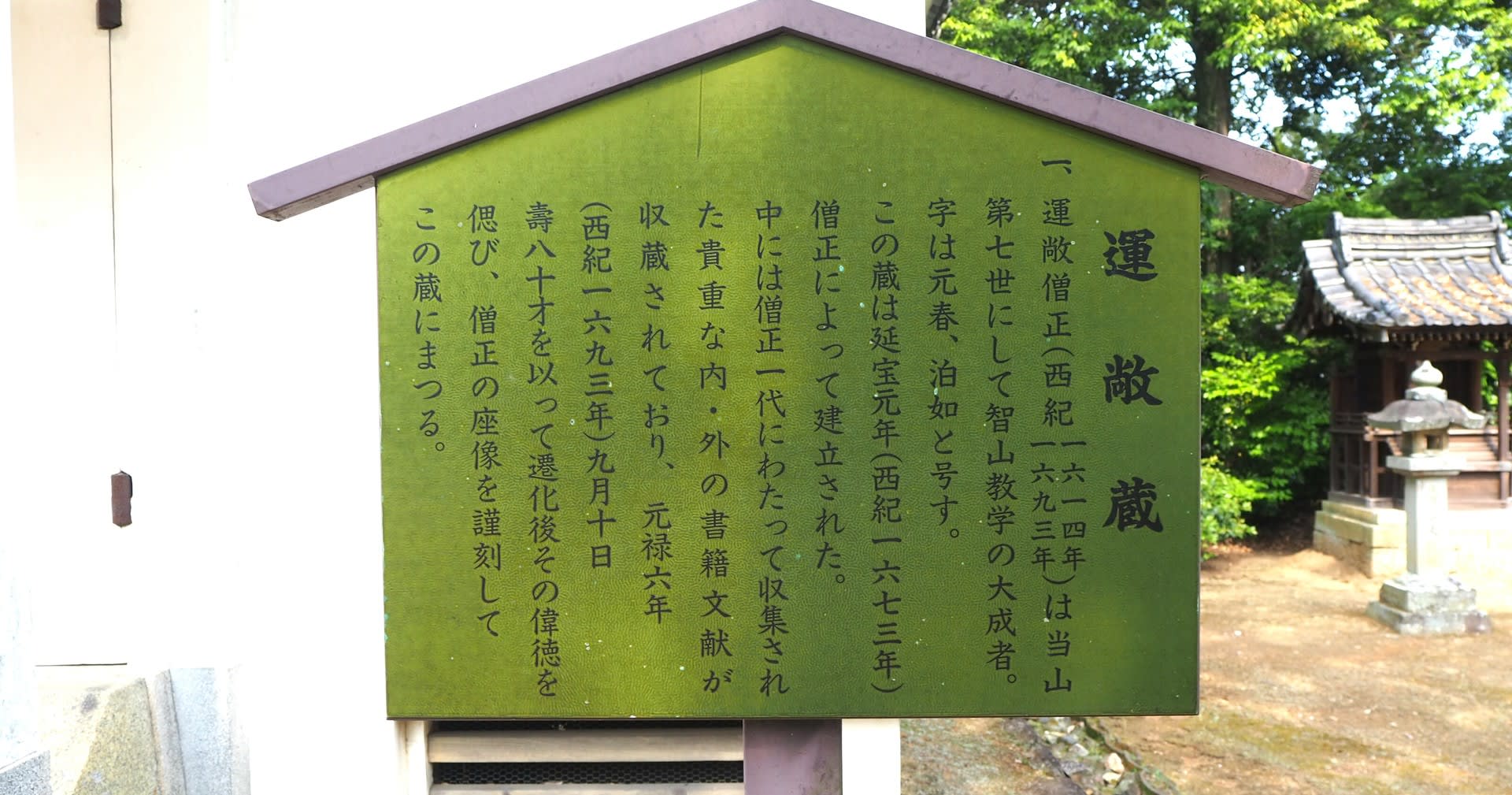

平安時代の三大葬送地の一つ「蓮台野」にある寺院で、真言宗智山派本尊は延命地蔵菩薩像です。

聖徳太子が母の菩提寺として開基と伝えられ、当初は香隆寺と称した。

平安時代、宇多法皇の勅願により再建され、上品蓮台寺と寺名を上品蓮台寺とする。

平安時代後期の仏師・定朝の墓、平安時代酒呑童子退治で知られる源賴光の墓と伝えられる頼光墓、空海の母の塔という阿刀氏(あとし)塔、室町時代の金工・後藤祐乗墓などがあります。

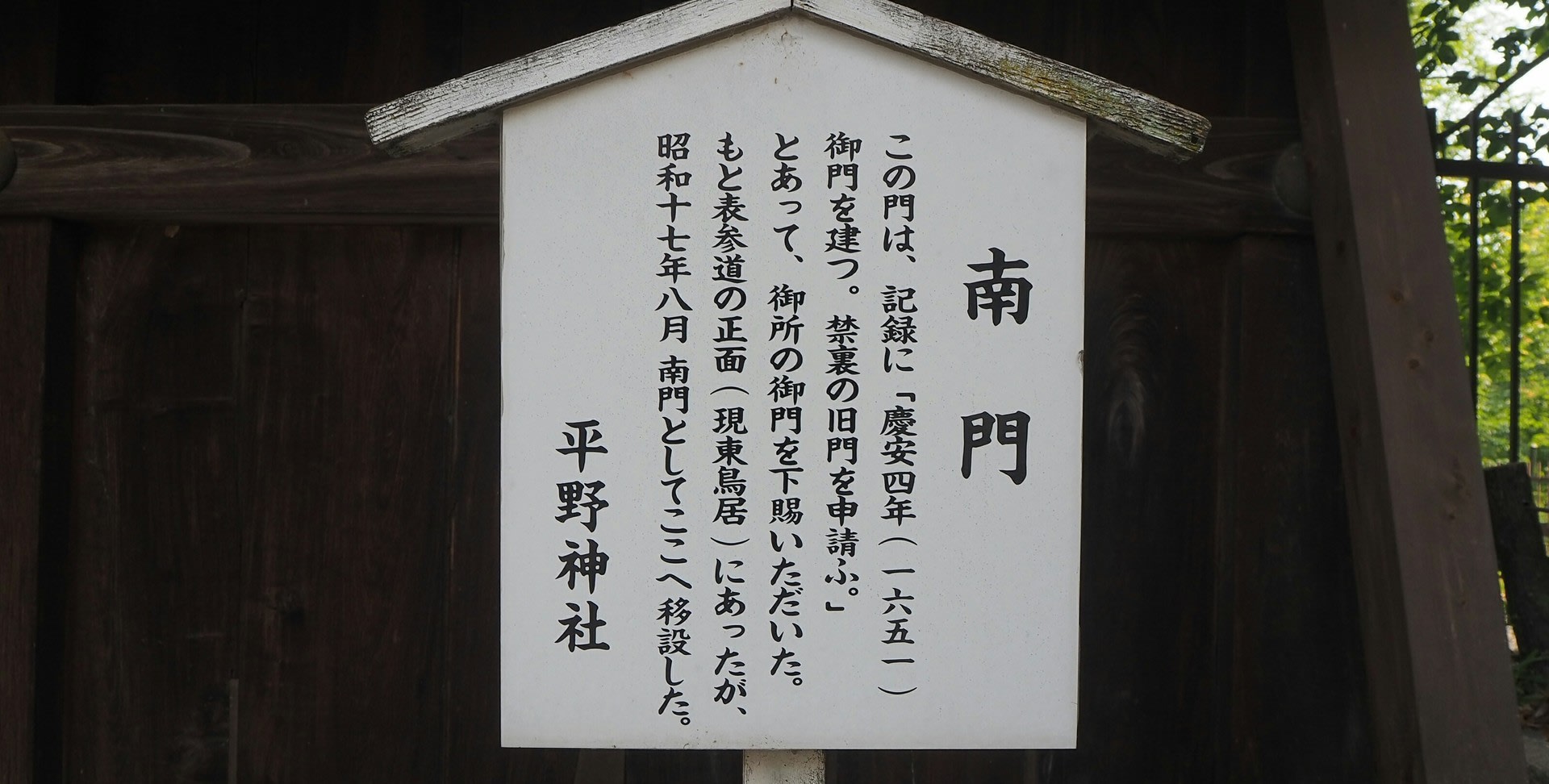

門から入ります。

桔梗

アジサイ

シモツケ

ザクロの鼻を打ち

寺務所前、蓮はまだです。

萩が咲きはじめています。