日本のボタニカルなシンボルは?

日本の植物大好き人間、或いは植物学を目指す人のシンボルになるものといえばなんだろう? 英国ならばキュー植物園といえそうだが思い浮かばない。

これを農業、緑資源の保全・活用、グリーンエコ・エコノミーまで広げた場合、これらの知識・技術・人材育成などを推進するコアセンターがあるのだろうか?

花博の大阪万博、環境博としての名古屋万博などのイベントがあったが、これはこれで重要だが一過性のものであり継続的ではない。

大学の講座、植物園、茨城県の筑波などにある公的な研究所、農業試験所、民間企業の研究所などなどがあるがどうもピンとこない。

役に立てようとしていないから埋没しているのだろうか?

自分の研究領域に没頭していて蛸壺に入りっぱなしなのだろうか?

政府或いは政党に新しい方針を立案する能力がないのだろうか?

実は日本にはキュー植物園のような世界に誇れるモノが何もないのでは?

こんな素朴な疑問がある。

もし、日本にキュー植物園のようなシンボルとなりえる機能があるとすると、『

小石川植物園』がその役割を担えるのではないかという期待がある。 ただ勘違いされてはいけないので初めに明確にしておくと、キュー植物園を私が評価するのは、植物園としての機能だけでなく、世界の植物の“種”の情報を集めて公開しているところにある。

そこで前から気になっていた『小石川植物園』に行ってみた。

後楽園球場近くにある『小石川庭園』がそうかなと思って入ってみたが、ここは水戸藩二代目藩主の黄門様が完成させた『小石川後楽園』という庭園跡で、植物園は白山下というもっと交通不便な違った場所にあった。

この界隈には五代将軍徳川綱吉の寵愛を受けた御用人柳沢吉保の庭園跡『六義園(りくぎえん)』もあり、江戸の二つの名庭園と植物園が散歩が出来る範囲内にある。

小石川植物園の由来

小石川植物園は、明治(1877年)になってから東京大学理学部の付属植物園となり今日に至っているが、その前は徳川幕府の薬園だった。

その薬園の前はといえば、徳川五代将軍綱吉が将軍就任前の頃に住んでいたところで、その頃は白山御殿と呼ばれていた。綱吉が将軍になった後の1684年に幕府の薬園となり「小石川御薬園」と呼ばれた。1722年(享保七年)には黒澤映画の

『赤ヒゲ診療所』で知られている小石川養生所が設けられた。また、青木昆陽が1735年(享保20年)に甘藷(サツマイモ)の試作をしたのもこの薬園だった。

世界の歴史で比較すると、イタリアのパドヴァ大学に世界最古の大学付属植物園が作られたのが1545年であり、イタリア諸都市、ヨーロッパ各国へと伝播していく。

小石川植物園は、御薬園から325年の歴史があるが付属植物園としての歴史は新しい。また、日本最初の薬園は、593年に聖徳太子が大阪四天王寺内に作った施薬院といわれており、薬草、薬学、植物学への組織立った興味関心は相当遅れてスタートしている。

中国からの輸入がなかったらもっと眠っていたのではないだろうかと思えてしかたない。

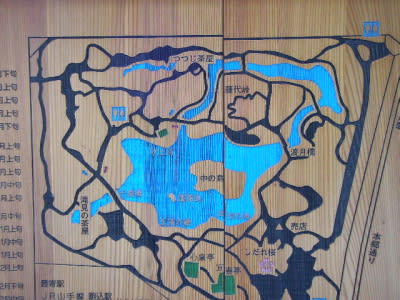

(写真) 小石川植物園内の地図

小石川植物園のいま

小石川植物園のいま

小石川植物園は、入る前にまず驚き入ったあとでさらに驚くところとなっている。

最初の驚きは民営化だった。入園料が一般330円と安いが入場券は正門斜め前のタバコ屋さんが代行して販売している。洗練されてはいないがこんな民営化もありそうだ。

園内は、敷地面積161,588m2(48,880坪)で細長く奥に長い。ツツジ、ツバキ、サクラなどかなり種類がありそうだ。またかなりの樹木がある。

私の趣味とはまったくバッティングしていなかったので、植物探索・発見の楽しみが出来た。

しかし、一般公開はしているが大学の付属植物園だけあり垢抜けないところがある。うなぎの寝床のような細長く延々と歩く広いスペースに雑然と樹木が植えられている感があり、本当に植物に興味がないとつまらないところかもわからない。

園内に日本庭園があり梅林、菖蒲などがあったが、どうも日本庭園そのものに感動しない。ここだけがつくりこまれた不自然さが際立っていて浮いていたが、そう感じるのは数少ないかもわからない。

この日本庭園があったから、垢抜けない植物園全体の魅力が見えてきた。垢抜けないからいいのだが、それにしても手が入っていない或いは人知が生かされていない垢抜けなさとでも酷評したい。

(写真)小石川植物園内

これが小石川植物園の歴史といまだが、歴史とか由緒だけでは持たない。

以前も書いたが、植物園は、学術研究を目的に、植物を集め・栽培し・標本を作り・種を取り再現させるなどの調査研究機能を持った場をいい、1500年中頃のイタリアで興った発明ともいえる。キュー植物園はさらに世界の植物の種情報を集め集積するセンターとなる機能を付加し実践した。

都市の景観・憩いの場としての公開は、植物園から派生した機能で主機能ではないとはいえ、集めている植物群に目的性なり意味を見出せないほど過去になっていたようだ。

重要なバックヤードの機能はよくわからなかったが、東京大学付属植物園という現在のポジションでは出来ることが限られるような気がするし、普通の日本人にこれまで何をやってきたかが説明できずにここに至った感がある。

そういった意味では、もったいないスペースのように思うし、新しいことをしたくない、働きたくない公務員の格好の憩いの職場となっていて、東大に任せていてはダメなのではないかと思った。国の貴重な資産を生かせないで死産にしていることだけはたった一回の探索で伺うことが出来た。

行く前は、会員になろうと思っていたが、100年一日のような運営のようでありこれはダメだ。

この広いスペースを私ならどう使うかというシュミレーションが出来ることと、植物のバッティングがないのでたまに覗いてみようとは思った。