以前発表した航空戦艦の改稿を考えました

全体のレイアウトは以前とほとんど同じですが今回は主に内部構造を考え直しました。

航空戦艦能登は41cm砲8門と艦載機約30機を搭載します。その主な目的は

敵の空母機動部隊を捕捉し撃滅する事にあります。

船体は大和型戦艦を元にしていますが主砲が41cm砲である関係で防御装甲板

の厚さはそれに対応した厚さとなっています。各部のレイアウトによってヴァイタルパート

を縮小し、浮いた重量を飛行甲板の装甲甲板に充てるようにしました。

これにより、空母大鳳に習って飛行甲板は20mm鋼板の二重構造の上に75mm

装甲板を重ね、500kg爆弾の急降下爆撃に耐えるようになっています。

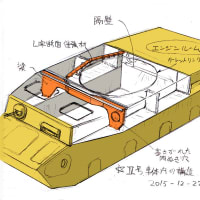

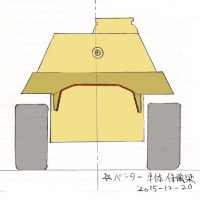

● 内部構造と平面図

主砲塔二基を前部にまとめる事により弾火薬庫の集中防御を可能にするという

藤本造船技官の理論に従い、航空機用の弾火薬庫も隣接させてヴァイタルパートの

前部にしています。前後に砲塔を配置するとバランスは良くなりますが、二つの砲塔間

のヴァイタルパートを均一に装甲しなければならず、重量増加の原因となります。

砲塔群を一箇所にまとめて集中的に防御し、その後部の機械室と缶室をやや軽めの

防御にすることで重量を節減するという考え方と、間接防御を多く設けて魚雷に対する

防御力を増強するという理論が藤本技官の提唱した理論でした。

本艦ではそれに加え、缶室と機械室のレイアウトを前後入れ替え煙突と艦橋を

より後部へ寄せるようにしました。缶室と弾火薬庫の間に機械室を挟むことで防火

対策とし、缶室の底を三重底にすることもメリットになります。そして、艦橋を後方へ

移動することにより前方に余裕ができエレベーターが飛行甲板に被ることが無くなり

ました。

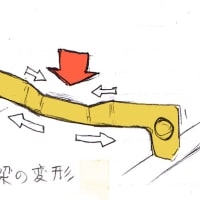

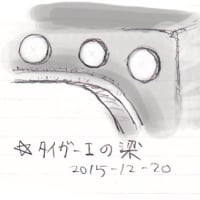

● 能登 横断面

司令塔付近の断面です。

平面図に示した通り飛行甲板は全てが装甲されているわけではありません。

装甲甲板の意義は、砲爆弾を跳ね返す以外にも艦内で起きた爆発に対して変形せず

発着艦能力を維持することにあります。

上図の緑の部分は上部格納庫で上面が装甲されています。また舷側の一部も薄い

装甲板で防御されていますが、内部の爆発によって外れるようになっています。

また、ヴァイタルパートとの間に非装甲部分があり、そこから爆風が逃れるように配慮

されています。

大鳳の沈没原因となった軽質油の防御は日本の艦艇ににとって共通した問題で

本艦もその問題を抱えています。その対策として、艦首部分を空所と重油層と破片防御

の装甲板で防御して、その内部にタンクを設置する方法を考えています。

それはまた次の機会にしましょう。

─────────────────────────────────────────────────

今回の作画作図にはSAIとPhotoshopを使用しました。いくらか慣れてきたので

普通のイラストの線画などにも挑戦したいとおもいます。

たまたま見つけました

面白いですね

4号戦車の改案など、そんな企画があったと気づいていれば私も出したかったです

航空戦艦、これを題材で羅門祐人あたりに書いてほしいですw

やや気になったのですが、ゼロ戦なら向かい風有りなら70mで離陸は可能との証言がありますので離艦はよいとしても着艦距離がギリギリな気がするのは気のせいでしょうか?

斜め飛行甲板の特色として、離艦、着艦が同時に行えることや、着陸に失敗しても他の機体につっこまないこと、があると思いますがこの作りでは1機目が着艦したあとどけておかないと続いて2機目が着艦できないかと。

事故の危険性は減りますが迅速に補給、再出撃を行うのであればやや不便な気もします。

甲板は縦のままで、艦尾までのばしてもよさそうな気もしました。

まぁカッコよさでは今のほうがいいですがw

本業はメカデザイナーでいらっしゃるのですね。

建築物のパースが非常に綺麗とれているのでもしかして建築系の学校などを卒業されているのでしょうか。

また戦車の記事も書いてくださいw

宮崎駿氏のコンテストはもう20年以上前の話ですから、そのうちどこかで誰かが又やるかもしれません。

航空戦艦の方ですが艦載機の発進は原則として艦尾の四基のカタパルトで行います。

着艦はワイヤーにフックを引っ掛けて停止するので距離的な問題はないでしょう。

着艦した艦載機は甲板員たちによって速やかに駐機スペースへ移動され、順次エレベーターで

格納庫へ下ろされますが、このあたりの事情は既成の空母と同じだと思います。

甲板は縦のままで艦首に砲塔を乗せるレイアウトですと実際に計画された航空戦艦が多数あります。

また架空艦の世界でも極ありふれたレイアウトなのでオンリーワンとしての価値がなくなってしまうのです。

>本業はメカデザイナーでいらっしゃるのですね。

最近仕事がなくてこまっております・・・

>建築物のパースが非常に綺麗とれているのでもしかして建築系の学校などを卒業されているのでしょうか。

高校でデザイン科を経験した後短大でもデザイン科を専攻しました。しかしパースは独学によるところが大きいです。

.

>航空戦艦、これを題材で羅門祐人あたりに書いてほしいですw

>確かに・・・独立愚連艦隊の奇天烈兵器シリーズにあっても不思議じゃないですね・・・

実は僕はあの手の架空戦記は未読なので全く詳しくありません

そういう方面で仕事に発展すればよいなとか思っています

>また戦車の記事も書いてくださいw

そうですね、機会があったら又挑戦してみたいと思います

PIXIVで拝見しました。かなり浪漫です!

私も艦の設計には興味があり、いろいろ考えさせられました。

そこでちょっと気になることがあるので具申の許可を願います。

ガソリン槽ですが、たしか待機中の航空機は燃料を空にすると聞いたようなきがします。発艦前に燃料をいれ、着艦後に抜くことにより、不測の事態が起こった際、格納庫内での被害を軽減する為と。この艦の場合、発艦位置は艦後部ですので、艦前部の槽からの燃料移送が発生すると思います。移送は配管もしくはホースを使うと思いますが、バイタルパートを通すにしても、有事の際の配管損傷等のリスクが高いのではと考えます。とくに前に配置する理由がなければ、後部配置のほうが配管経路の短縮によりリスクが小さくなるのではないでしょうか。爆装も同じく露天での作業(発艦直前)になると思うので、爆弾庫と一緒に防御できるんじゃないかと思います。

機関についてですが、缶と機械室を防火(缶室での火災?)のため配置を逆にしているとのこと。缶室には重油が供給されているので、火災が起こると大変ですよね。弾薬庫に引火しないためには有効かもしれません。ただ、弾薬庫の火災もしくは爆発が起こった場合、缶は何個かつぶれても他の缶から融通が利きそうだけど、機械室はそれが壊れるとそのシャフトは回らなくなるので重要度は高い気がします。また、機械室が前部に移動したということは、スクリューシャフトが長くなります。シャフトは缶室の下の三層装甲の間を貫通しているのでしょうか。仮にシャフトが直径1m(知識、根拠なし)のムク材とした場合20m延長したとすると、120tとなり4本だと480tになります。もちろん、シャフトが中空管とか、もっと細ければかなり軽くなりますが、目安のために計算してみました。このシャフトを宙ぶらりんにはできないのでブラケットなんかも追加が必要と考えます。重量増加は全体に比べればたいしたことはないかもしれませんが、これを回すとなるとそこそこの馬力の消費が発生するかもです。あと、機関のシフト配置も併用すると、更に抗甚性が上がると思われます。

儀装についてですが、主砲攻撃力は相当なものですね。前部に集中ということは積極的攻撃力、敵に接近しながらの攻撃を目的にしていると思われます。航空機による索敵および先制攻撃、弱ったところを主砲でトドメという戦術が思い浮かびます。もうひとつ別の考えとして、空母能力を温存するために、主砲の後部集中というのはどうでしょう。対艦艇攻撃力はあくまで航空戦力のみとし、艦は航空機発艦後即退避。主砲は、もしも艦艇に追撃されたときのための消極的攻撃力になるんでしょか。ただし、対地上攻撃においては自前の航空機で直援されつつ、砲撃観測もでき、後部砲塔でも遺憾なく威力を発揮できると思います。このタイプの場合は加賀のような感じが効率がいいかもですね。実際20cmほうを10門積んでいた実績があります。ただ、加賀の配置だと後部砲撃が有効に行えるかは疑問ですが、少しひねると面白そうです。

長々と語ってすみません。かなり考え込まれているので、ついいちゃもんみたいなところもありますが、自分も技術系で、結構こういう議論ぽいのがすきなもんで(へへ)これも自分の妄想なんで間違っていると思いますが、なんかのアイディアにでもなれればうれしいです。

ご指摘の点はぼくも一度は考えたことなのでその時の考えにしたがってお答えいたします。

.

ガソリン槽の位置は空母信濃の配置を参考にしています。

当時の日本の技術ではシーリングに問題がありヴァイタルパートの外にガソリン槽を置くのが普通でした。

艦尾に置くことも考えられますが推進や操舵にかかわる装置の多い艦尾は避けて空所の多い艦首に置く

というのが妥当と考えたのです。

ガソリン配管には使用しない時には不活性ガスを充填するという方法が当時行われていたようです。

.

機関と缶の配置については英戦艦ネルソン級を参考にしました。

機関を前に持ってくるとその上に艦橋をレイアウトできるので飛行甲板のレイアウト上も好ましく缶の排煙も

スムーズに行くはずです。そしてシャフトの長さも大和級と比べて長いとは言えないのです。

(大和級の場合第三主砲塔が能登の缶室の位置に来ます)

缶室の下を三重底にしたのもシャフトを通すためです。

弾火薬庫の火災はこのクラスの砲の場合致命的なので一旦火災が起きたら消火の可能性は極めて低い

と思われます。もっと口径の小さな砲ならば被害は限定できますが、陸奥の事故にも見られるように弾火薬庫

の火災=爆沈と考えねばなりません。(注水が間に合えば助かりますが)

.

主砲のレイアウトに関してですが、本艦の目的上、敵に対して積極的に砲撃しなければならないので

艦尾への搭載は見送りました。

本艦の航空艤装は現代の対艦ミサイルの代わりであり、砲はその間隙を埋めて攻撃を行う為に必須です。

そうなると艦は敵に向かって進行している状態となります。

空母加賀も最初は艦首に砲塔形式で四門の20cm砲を装備していましたが、自衛という意味では艦尾で充分

という結論になったのでしょう。

本艦は単艦で活動するわけではないので、追撃から逃走する場合は随伴の巡洋艦等が後方への攻撃に対処

するはずです。

.

この手のメカは地味でなかなか参考意見を聞くことができません

ご意見はとても刺激になります

今後ともTNTSHOWをよろしくお願いいたします

ロドネイの機関方式と同じとは知りませんでした。内部図を探して見てみるとたしかに逆配置でした。ロドネイもその独特なレイアウトから逆配置を選択したようですね。大和も3番砲塔がかなり下層まで達しているので缶の配置は前より。シフト配置にしても、わざと前後にずらすので当然シャフトの延長は発生するはず。全体のバランス、抗甚性のための重量増加は必然ですね。機関のことではあまり考えたことなかったので勉強になりました!

加賀・赤城なんかは真剣に空母で殴り合いの砲撃戦を考えていたようで、艦数を揃えられない日本の苦肉の策か、もったいない精神か(空母の退避のための護衛ももったいないとか言われそう・・・)国力、戦力などの背景でも艦の設計思想はかなりの個性がでるようです。

この能登もカタパルト発艦ということで、ふと疑問に思ったのですが、大戦中の戦艦、巡洋艦には索敵、観測の為の水上機を積んでいました。着艦?する為には一旦水上に降りて艦の停船後、デリックで吊り上げてたようです。じゃあ、発艦はどうしてたんでしょうか。カタパルトで射出する際、構造物が邪魔で艦の進行方向には打ち出せないと思うので、45°とか90°外側に回転させて打ち出していたと思います。このとき艦は停船中なんでしょうか。ちょっと調べてみたけど解らなくて、もし知っていたら教えていただけるとうれしいです。

当時の空母の武装については条約で20cm以下の規定が設けられていましたがアメリカもそのクラスの砲を

搭載して自衛の為としていました。

まだ空母の位置づけがはっきりしない時代だったので日本に限らず備砲は乗せておいた方が無難と考えたのでしょう。

.

カタパルトによる艦載機の発進は艦がどの状態でも行ったと思います。

戦闘中に停止するのは危険なので艦は前進しているはずです。

カタパルト発進はパイロットの背骨を傷める場合もあったので水上に機体を降ろして飛び立つこともありました。

その時は海面が静かな場合で艦は停止しなければなりませんので平時か泊地に限ったことでしょう。

.

今後ともTNTSHOWをよろしくお願いいたします。

航行中だと風が危険ではないかと、ふと思ったもので。全通甲板発艦と違い、全力航行しなければカタパルトだと問題ないんですかね。

ほんとにいろいろと勉強になりました。自分もオリジナル艦を考えて見ます!

こんなモノより軽空母と普通の戦艦を一隻ずつ作った方がマシでしょう

おっしゃる通り、現実的に考えれば別々に作ればよいという事になりますが、空母が登場した当初は各国でこのような航空戦艦の草案が考えられていました。まだ空母がどのような使われ方をするか分からない試行錯誤の時代の物とお考え下さい。

それとこの記事は元々初春改案があまりに地味で理解されないと考えたので考えた代案の記事だした。思わぬ反響と多くのアクセスを頂き喜んでおります。

今後ともTNTSHOWをよろしくお願いいたします。