『関寛斎からの度重なる招聘によって、芦花が北海道陸別を訪れたのは明治四十三年九月二十四日、それから六日間滞在、三十日に離別した。

その陸別は遠い蝦夷地であるが、明治のあの頃は、夜行列車を乗り継ぎ乗り継ぎしても、最低は三日を要する長旅であった。

現に、芦花一行は、「九月七日の朝、上野から海岸線の汽車に乗った。(常磐線回り青森行列車)」と「みみずのたはこと”熊の足跡”」にあるように、何と十七日間もかかって、陸別に到着したのである。

この旅行記”熊の足跡”によれば、第一日目は関本駅で下車、常陸、磐城、勿来を巡り平潟泊。九月九日から十二日までは浅虫温泉。翌日、津軽海峡を渡り、大沼、札幌、旭川を経て二十三日は釧路へ向かったが、その途中、帯広を通ったさい、芦花はその様子を次のように描いている。

「-帯広は十勝の頭脳、大きな野の中の町である。利別から芸者雛妓(おしゃく)が八人乗った。今日網走本線の鉄道が陸別まで開通したその開通式に行くのである。

池田駅は網走線の分岐点、球灯、国旗満頭飾をした機関車なども見えて、真っ黒な人だかりだ。汽車はここで乗客の大部分を下し(略)我々は九時近く、くたびれ切って釧路―」についたと、あるように釧路に一泊、翌日、釧路を発ってまた池田までもどり、ここからこの文中にあるとおり、まさに開通三日目の陸別へ到着したのである。

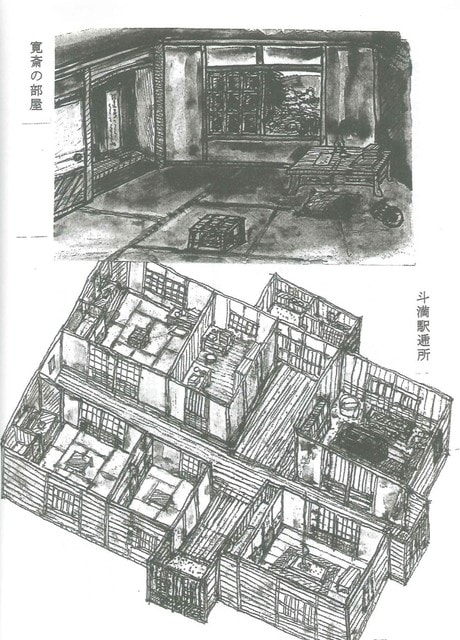

さて、陸別に旅装を解いて二日目、芦花は東京とうって変わった清澄な冷気と、馥郁たる香りに快い目覚め。一方、早暁に床を離れた寛斎は、山から引いた冷水を浴び、香をたいて神明に祈り、机の前に端座して「老子」を読んでいる。寛斎の愛読書の「創世記」「詩篇」「約百記(ヨブき)」などのうちでも特に「老子」は彼の心読書である。

日課が終わった寛斎は、彼の室と板廊下一つ隔てた街道側の八畳にくつろいで居る芦花のところへ顔を出し、「やあ鶴ぼう、昨夜はどんな夢だった?、北海道で見る夢には熊や狐が出てくるからナ」と、節くれだった手でにこやかに鶴子を抱き上げた。

芦花一行が遠路はるばる斗満入りなのに、この日は秋霖めいた天候に手持ち無沙汰で居ると、寛斎が野葡萄、玉蜀黍(とうもろこし)、落花生などを差し入れ。それらを口にしながら、一同は小さな炉を中にして和やかに談論風発。

寛斎は潅水にしても単なる冷水浴を意味せぬように、彼の治療もすこぶる活気に富んだもので、薬を飲まねば病は治らぬと決めこんだ衆生のために、徳島にいたころから「不及飲(ふぎういん)」と云う水薬を調合し投与。それが不思議によく効いたと人々に膾炙されたことなどを淡々と語り、「此を見てくれ」と、差し出された寛斎の第三指は先が左の方に向かって鈎形に曲がっている。

「乃公の打診は何処を叩いても患者の心臓にピーンと響く」と聞いて芦花は、「翁の医術はゴマカシではない」と、改めて心服したのである。

やがて、寛斎は自室から箱のようなものを抱えて来た。関家の家紋九曜を刳りぬいた白木の龕で「「あなたが死ぬ時一処に牧場に埋めて牛馬の喰う草木の肥やしにしてほしい」と、遺言した婆の亡骸じゃ」と、老夫人の白骨を安置した小箱を懐かしむように擦り、「婆は偉かった、儂よりはるかに偉かった」と口をほころばすのである。

斯くするうちに、寛斎が一冊の稿本を取り出してきて芦花に示す。題して「関牧場創業記事」とあり、足掛け十年にならんとする斗満開拓の越し方を回顧し、将来の農牧場経営の指針にするためのもので、この春から筆をおこし、芦花訪問直前の八月に纏まり、発表したばかりである。

十勝国中川郡本別村字斗満

関牧場創業記事

八十一老 白里

寛斎誌(しるす)

と、墨痕鮮やかな表紙に続いて、本文は、

「明治三十三年八月、又一は札幌農学校在学中からシホホロ迄来たり、同地にて実地を検してかつ出願せんとす。

三十四年一月、又一は釧路を経て陸別に来る。

」に始まり、日時を追って日記ふうに延々と記述した開拓記録で、最後は明治三十九年、「四月四日より日々南方を眺め、或いはニタトロマップ迄行きて、又一が帰を待つ。

十三日、午後二時、又一無事帰場す。」で終わっている。

その本文とは別に、二十五条にわたる規約が掲げられている。

日々の心得の事

一、ー家和合して先祖を祭り老人を敬うべし

一、朝は早く起き家業に就き夜は早く寝につくべし

一、何事にても約束ある上は必ず実行すべし

一、偽言(うそいつわり)は一切いうべからず

一、火の用心を怠るべからず

など、日常生活の諸注意から身の処し方、諸物の扱い方、人間関係、社会的な約束、倫理道徳などが平易に諭されている。』

渡辺 勲 「関寛斎伝」陸別町関寛斎翁顕彰会編

「十勝の活性化を考える会」会員 K