昨日は常照皇寺のある山国地域からさらに奥へ。

片波川流域京都府自然環境保全地域の中にある

京都府指定天然記念物の伏条台杉群生地へ。

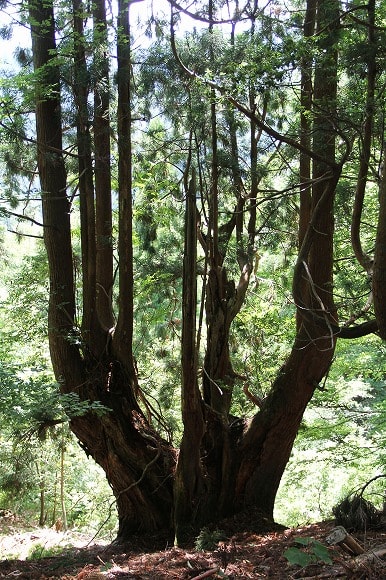

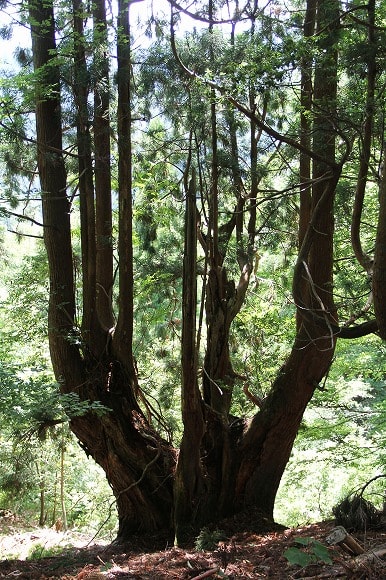

伏条台杉(フクジョウダイスギ)は伸びた枝が雪の重みで地面につくほど降りた(伏せた)箇所に

根が張ってそのまま上に伸びて形が出来ているとのこと。

このように伏せた木が新しい株として成長していくことを伏条更新するといい

ここ片波川源流域の自然環境保全地域にあるほとんどの杉が

伏条更新したアシウスギだ。

アシウとは芦生の森(南丹美山)の杉が基準標本とされて名がつく。

そしてその木々は圧巻の姿で私たちの目の前に現れた。

そして。。。長い年月でまるで芸術品のような姿の“宿杉”。

6種類もの杉以外の樹木が着生して絡み合いながら

大きな木となっている。

土台となっている肝心の杉は枯れてしまって、その老いた姿の上へ

ほかの木々が枝葉を茂らせていた。

その後も次々と巨木が現れる。

樹齢は推定で400年以上のものばかりと言われている。

以下、ガイドブックからの引用。

------------------------------

片波川源流域一帯は、古くから御杣御陵(ミソマゴリョウ)として守られてきた森で

今日まで人為的な影響を受けながらも大切に残されてきた

西日本屈指の巨大杉群落の森です。

平安遷都後(784)山国、黒田地区の12か村が、御杣御料地(ミソマゴリョウチ)となり、

片波村もこれに含まれました。

平安京の造営時や御所炎上の際には、その都度、膨大な量の建材が、

この地より供給されたと云う記録が残っています。

鎌倉、南北朝時代(1192-1392)には、御料林を中心とした林業技術が発達し、1本の木から多くの

材が取れる様に台杉(やぐら杉とも云う)仕立が盛んに行われました。

安土、桃山時代(1573-1603)には、全国で築城が盛んになり、大阪城や伏見城の築城の際に京北の

地より大量の木材が筏で京の都へ流送されています。

当時「山国杉」と名付けられ、現在の アシウスギ と呼ばれる天然杉から品種改良された杉(シロスギ)

により、挿し木が可能となり台杉仕立てに代わり1本植が盛んになりました。

そのため、南北朝時代からの台仕立ての巨大杉が残されたのでしょう。

このころ太閤検地に伴い、荘園制が解体し片波村は、山国の15 か村と共に独立します。

その後、江戸初期には、山国庄が幕領下に含まれます。

また、江戸末期には篠山藩領下になったことも記録に残っています。

明治時代に入り、幕藩制の解体(1869)に伴い、御杣御料地は民間に払い下げられ私有地化し、

地域の人々に利用されていきますが、この地の伏条台杉は大きくなり過ぎた事から

幸いなことに伐採の手から逃れたと言われます。

------------------------------

大きさの目安で同行の方に立ってもらった。

杉の中には大昔に建材として削り取られた跡が残る物もある。

このそぎ落としたような跡は“盤取り(バンドリ)”といって

天井板やふすま板に使う為に切り取ったとのこと。

木目の美しさを活かした建材として都へ運ばれた。

この日は短い“周回コース”で。

この立看板から右手の道を行くと“東尾根コース”。

この地域で一番大きい“平安杉(幹周15.2m)”があるは東尾根コースなのだが、一日掛けての日程になるので

今日は“一の峰(578m)”と“二の峰(685m)”のショート周回コース。

この伏条台杉群は、人や村、そして都とのかかわりを数百年も前から

すべて抱いてどっしりと構えている。

巨大杉の前では日々の些細なことや自分と言う人間自体をほんとに小さく感じる。

雪にねじまげられてもまた根を張り、

他の樹木も一緒に成長していくその姿は

威厳とともに神々しさを持っていた。

可能ならこのままひっそりとこれからも枝を伸ばしていって欲しい。

そして何十年、何百年後、誰かがまたその木肌に触れた時に、

命のパワーと刻んできた歴史に想いを馳せることができたらと思う。

昨年9月の大雨で途中の道の落石・土砂がまだ残っていた。

立ち入り禁止の立て札もある。

人を寄せ付けにくくする自然の脅威は

この群棲地を封印する役目もあるのだろうかとも思った。

片波川流域京都府自然環境保全地域の中にある

京都府指定天然記念物の伏条台杉群生地へ。

伏条台杉(フクジョウダイスギ)は伸びた枝が雪の重みで地面につくほど降りた(伏せた)箇所に

根が張ってそのまま上に伸びて形が出来ているとのこと。

このように伏せた木が新しい株として成長していくことを伏条更新するといい

ここ片波川源流域の自然環境保全地域にあるほとんどの杉が

伏条更新したアシウスギだ。

アシウとは芦生の森(南丹美山)の杉が基準標本とされて名がつく。

そしてその木々は圧巻の姿で私たちの目の前に現れた。

そして。。。長い年月でまるで芸術品のような姿の“宿杉”。

6種類もの杉以外の樹木が着生して絡み合いながら

大きな木となっている。

土台となっている肝心の杉は枯れてしまって、その老いた姿の上へ

ほかの木々が枝葉を茂らせていた。

その後も次々と巨木が現れる。

樹齢は推定で400年以上のものばかりと言われている。

以下、ガイドブックからの引用。

------------------------------

片波川源流域一帯は、古くから御杣御陵(ミソマゴリョウ)として守られてきた森で

今日まで人為的な影響を受けながらも大切に残されてきた

西日本屈指の巨大杉群落の森です。

平安遷都後(784)山国、黒田地区の12か村が、御杣御料地(ミソマゴリョウチ)となり、

片波村もこれに含まれました。

平安京の造営時や御所炎上の際には、その都度、膨大な量の建材が、

この地より供給されたと云う記録が残っています。

鎌倉、南北朝時代(1192-1392)には、御料林を中心とした林業技術が発達し、1本の木から多くの

材が取れる様に台杉(やぐら杉とも云う)仕立が盛んに行われました。

安土、桃山時代(1573-1603)には、全国で築城が盛んになり、大阪城や伏見城の築城の際に京北の

地より大量の木材が筏で京の都へ流送されています。

当時「山国杉」と名付けられ、現在の アシウスギ と呼ばれる天然杉から品種改良された杉(シロスギ)

により、挿し木が可能となり台杉仕立てに代わり1本植が盛んになりました。

そのため、南北朝時代からの台仕立ての巨大杉が残されたのでしょう。

このころ太閤検地に伴い、荘園制が解体し片波村は、山国の15 か村と共に独立します。

その後、江戸初期には、山国庄が幕領下に含まれます。

また、江戸末期には篠山藩領下になったことも記録に残っています。

明治時代に入り、幕藩制の解体(1869)に伴い、御杣御料地は民間に払い下げられ私有地化し、

地域の人々に利用されていきますが、この地の伏条台杉は大きくなり過ぎた事から

幸いなことに伐採の手から逃れたと言われます。

------------------------------

大きさの目安で同行の方に立ってもらった。

杉の中には大昔に建材として削り取られた跡が残る物もある。

このそぎ落としたような跡は“盤取り(バンドリ)”といって

天井板やふすま板に使う為に切り取ったとのこと。

木目の美しさを活かした建材として都へ運ばれた。

この日は短い“周回コース”で。

この立看板から右手の道を行くと“東尾根コース”。

この地域で一番大きい“平安杉(幹周15.2m)”があるは東尾根コースなのだが、一日掛けての日程になるので

今日は“一の峰(578m)”と“二の峰(685m)”のショート周回コース。

この伏条台杉群は、人や村、そして都とのかかわりを数百年も前から

すべて抱いてどっしりと構えている。

巨大杉の前では日々の些細なことや自分と言う人間自体をほんとに小さく感じる。

雪にねじまげられてもまた根を張り、

他の樹木も一緒に成長していくその姿は

威厳とともに神々しさを持っていた。

可能ならこのままひっそりとこれからも枝を伸ばしていって欲しい。

そして何十年、何百年後、誰かがまたその木肌に触れた時に、

命のパワーと刻んできた歴史に想いを馳せることができたらと思う。

昨年9月の大雨で途中の道の落石・土砂がまだ残っていた。

立ち入り禁止の立て札もある。

人を寄せ付けにくくする自然の脅威は

この群棲地を封印する役目もあるのだろうかとも思った。