なんと1年ぶりの更新。。。。_| ̄|○

平成31年、時が、平成という時代が、行くのを惜しむかのように

今年は春の気配から花の盛りになるまでが意外と時間がかかった。

ここ京都市右京区京北町は

やはり右京区にある世界遺産仁和寺から北へ約25km。

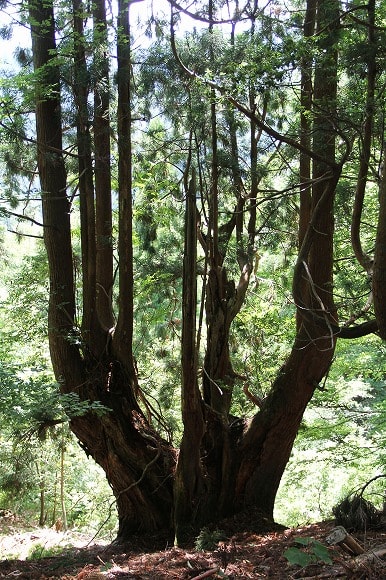

北山杉に囲まれる山々の中にある。

右京区は京都市にある区の中でも一番面積が広い。

つまり南は西京極駅辺りから御室や嵯峨野で比較的街中なのだがそこから北へ約30km強までがまだ京都市右京区。

ここへ移り住んで5年が経過したが毎年3月と4月上旬の繁忙期が一息ついたこの時期に

一斉に春の花が咲き揃うのが変わらぬ楽しみになっている。

以下2019年4月16日の写真。備忘録兼ねてUP。

熊田の宝泉寺の紅枝垂れ桜

宝泉寺近くのお宅の雪柳と菜の花

そして我が家の木瓜の花

山間に咲くソメイヨシノも今がピーク。とにかく満開まで時間がかかった。

その他黄色が鮮やかなレンギョウ、水仙、

我が家の庭にはまだ赤い椿も。

確かに一斉に咲いてはいるがどれも心なしか元気がない感じもする。

栃本というエリアの桜並木は今年は花のつきが良くなかった。

2013年のこのブログの桜とは大きくその咲きっぷりが違う。

気温のせいか、地の栄養のせいか、、、(/ω\*)

3月から寒かったり異常に気温が高かったりで

咲くか待つかを木が迷っているうちに疲れてしまったのではないかと。

枝の桜の花がスカスカしていて悲しくて写真は撮らず。。。

来年は三月からの気温上下が少なくて迷いなく春に向かって欲しいもの。

平成31年、時が、平成という時代が、行くのを惜しむかのように

今年は春の気配から花の盛りになるまでが意外と時間がかかった。

ここ京都市右京区京北町は

やはり右京区にある世界遺産仁和寺から北へ約25km。

北山杉に囲まれる山々の中にある。

右京区は京都市にある区の中でも一番面積が広い。

つまり南は西京極駅辺りから御室や嵯峨野で比較的街中なのだがそこから北へ約30km強までがまだ京都市右京区。

ここへ移り住んで5年が経過したが毎年3月と4月上旬の繁忙期が一息ついたこの時期に

一斉に春の花が咲き揃うのが変わらぬ楽しみになっている。

以下2019年4月16日の写真。備忘録兼ねてUP。

熊田の宝泉寺の紅枝垂れ桜

宝泉寺近くのお宅の雪柳と菜の花

そして我が家の木瓜の花

山間に咲くソメイヨシノも今がピーク。とにかく満開まで時間がかかった。

その他黄色が鮮やかなレンギョウ、水仙、

我が家の庭にはまだ赤い椿も。

確かに一斉に咲いてはいるがどれも心なしか元気がない感じもする。

栃本というエリアの桜並木は今年は花のつきが良くなかった。

2013年のこのブログの桜とは大きくその咲きっぷりが違う。

気温のせいか、地の栄養のせいか、、、(/ω\*)

3月から寒かったり異常に気温が高かったりで

咲くか待つかを木が迷っているうちに疲れてしまったのではないかと。

枝の桜の花がスカスカしていて悲しくて写真は撮らず。。。

来年は三月からの気温上下が少なくて迷いなく春に向かって欲しいもの。