3月19日(日)に南アルプス・甲斐駒ヶ岳(2,966m)の黒戸尾根2,565m付近で雪崩が発生し、6名が巻き込まれ、うち3名が重軽傷を負いました。幸い、3名はヘリコプターで救助されました。山梨県北杜市から業務委託を受けて七丈小屋を管理している株式会社ファーストアッセントの代表取締役、花谷泰広さんによりますと、「想像をはるかに上回る規模で雪崩が発生していて、本当に全員命があって良かったと思える状況」だったということです。怪我をされた皆様には、心よりお見舞い申し上げるとともに、一日も早い回復を祈らせていただきます。

この事故から学ぶべき教訓が沢山ありますので、3回に分けて投稿させていただきます。ただし、冬山(雪山)初級者向け、あるいは経験者でも地形や気象、雪崩などのリスクを自分で考えることができない、あるいは自信がない人向けです。できる方は読んでいただく必要はありません。

お怪我をされた1名は私の知人で、ヤマテンユーザーの方でもありました。そこで、partⅠでは、ヤマテン「山の天気予報」の活用方法について説明します。

山の天気予報のサービス内容、ご登録はこちら

①大荒れ情報や警戒情報が発表されているかどうかを確認

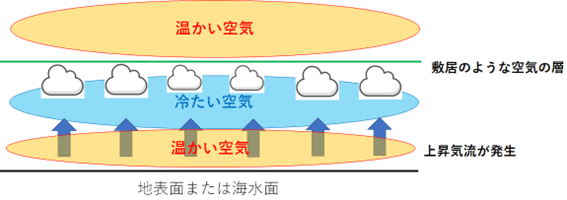

事故前日の3月18日(土)は、本州の南海上を低気圧が東に進み、南アルプスでは平均50cm前後の降雪となりました。七丈小屋付近でも50cm以上の新しい積雪があったようです(雪崩れた地点では60cm位)。大雪が降っている間やその後は、積雪が不安定になることが多く、過去にも八ヶ岳、中央アルプス、南アルプスなどで雪崩による死亡事故が起きています。この大雪をヤマテンでは事前に予想していました。3月16日(木)午前中に、甲斐駒ヶ岳を含む中部山岳中・南部に「大雪に関する警戒情報」をヤマテン会員向けに発表。このような情報は、ピン固定している山ではメールで送られてくるほか(4月からはお気に入り登録している山でも送られるようになります)、山頂予報ページ上の「大荒れ情報」が赤色に表示されているかどうかで確認できます。大荒れ情報のボタンをクリックすると、内容を確認できます。

大荒れ情報が発表されている山への登山は中止したり、計画を変更することを考えてください。

図1

なお、今回の事故は、たまたま甲斐駒ヶ岳で発生しましたが、甲斐駒が特に危ないというのではなく、冬山初級者に人気の八ヶ岳や中央アルプスでも同じようなリスクはあります。

実際、同じ日の朝、千畳敷カールでは登山ルート上に大きな雪崩が発生しました。幸い、ロープウェイの運行開始前でしたので、誰も巻き込まれませんでしたが、雪崩が発生したのがあと1時間遅ければ、大事故につながっていた可能性があります。そして、雪崩の後、多くの登山者が数珠つなぎになって雪崩が発生した場所を登っていっています(写真3)。この登山者は、雪崩のリスクをどう考えていたのでしょうか?

写真1 雪崩発生前の千畳敷カール

写真2 雪崩発生直後の様子

写真3 雪崩発生後、数珠つなぎになって登る登山者

②週末登山の方は、木曜日に「今週末のおすすめ山域」を確認

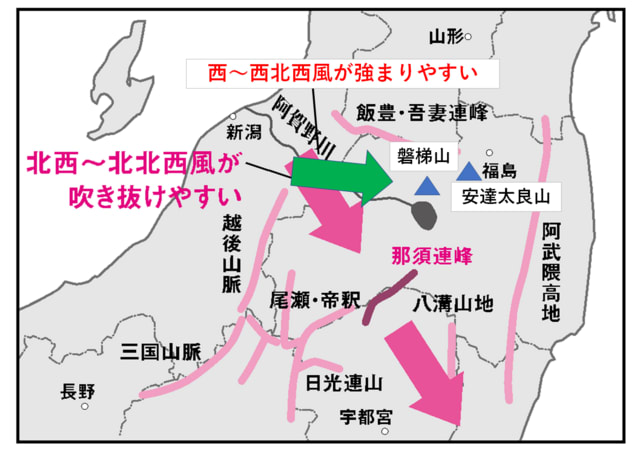

毎週木曜日に発表している「今週末のおすすめ山域」では、八ヶ岳、中央アルプス、富士山、南アルプスや北関東の標高の高い山岳では、18日に大雪の恐れがあり、19日は好天になるものの、雪崩のリスクが高まることをお知らせしています。

ヤマテンが16日(木)に発表した「今週末のおすすめ山域」

この情報を参考にして、雪崩のリスクが高い八ヶ岳、南アルプス、中央アルプス、富士山よりも北アルプス北部や新潟県、北陸、飛騨の雪山を選ぶのもひとつの考えです。19日はすべての山岳で好天が予想されているので、なおさらですね。もちろん、天気や雪崩のリスクだけでなく、ルートの技術的、体力的難易度も重要ですから、あまり技術的・体力的に自信がない方は八ヶ岳であれば、雪崩地形がない北八ヶ岳の白駒池や縞枯山、双子池などを選ぶとか、18日に大雪にならない北アルプス北部を選択して、八方尾根を八方池まで散策するとか、栂池自然園付近まで歩くなどの選択をしていただければと思います。今回はここまでにします。次回は、前日、あるいは前々日に発表される天気予報から、登山の中止や計画の変更などを判断する方法について見ていきます。

山の天気予報は、ヤマテンで。