2009年5月、経営破綻したGMは小型車ブランドサターンを切り離した。GMの再生の夢を担った一大プロジェクトは、四半世紀の後、無残にも葬り去られた。 サターンの軌跡を改めて振り返る。

企業の寿命30年説、というのは日本でも昔から言われてきたことであるが、1985年にGMによって設立されたサターン社(Saturn Corporation)は、「100年カンパニー」になることを標榜していた。 日本車に対抗する小型車として開発されたのみならず、62年ぶりにGMが創設した新ブランドであり、製造工場や販売網もゼロから構築するという壮大なプロジェクトだった。 慢性的なこう着状態に陥っていたUAWとの新しい労働協約や、親会社のGMとはまったく違うチームワークを重んじる組織文化を持つ会社(A Different Kind of Company, A Different Kind of Car)として大いに注目を集め、特に「顧客感動の実現」に最高の価値を置いた販売プロセス、その結果としてレクサスなどの高級ブランドをも凌ぐレベルの顧客満足度を実現した「ブランディング」のモデルケースとして、90年代半ばにはD. アーカー教授などのブランド論の権威から絶賛された。

地球温暖化防止の啓蒙活動でノーベル平和賞を受賞した元アメリカ副大統領アル・ゴアは、1993年に地元テネシー州スプリングヒルにサターンを訪ね、「アメリカをSaturnize しなければいけない」と発言したことも語り草になっていた。

1990年に最初のクルマ「Sシリーズ」を発売以来、約20年間に400万台以上を販売したサターンが、今回のGMの経営破綻で、清算される「Bad GM」側の資産に区分けされ、大手ディーラーチェーンであるペンスキーに買収されることが確実になった。 販売ネットワークを居抜きで買い取り、製品はGMを含め色んな会社から供給を受けるという、全く新しい形態で「サターン」のブランドを存続させようという試みが始まろうとしている。

1997年から4年余りの短い期間だったが、サターンは日本でも販売され、特に発売当初は、「礼をつくす会社、礼を尽くすクルマ」のキャッチフレーズの宣伝や、「ワンプライス」といわれる値引き交渉をしない販売手法で大いに注目を集めた。本国のサターンの経営悪化とともに、販売台数が伸び悩んだ日本の事業も、短期間で打ち止めとなったが、その販売ノウハウは、他のブランド(ネッツなど)やBMWミニに影響を与えたといえる。

Saturn Japan 紹介ビデオはこちら

GMがアメリカでもサターンを存続できなくなったのは大変な驚きだった。サターンがGMの未来だと考えた識者が多くいたからだ。 GMも小型で燃費のいいクルマ、電気自動車「EV1」や「Vue Greenline」ハイブリッドなどの環境対応車を率先してサターンに販売させてきたのだが、事業の大幅な縮小を余儀なくされた今回、最量販ブランドで小型乗用車を持つシボレーブランドを選び、サターンを切り捨てた。 サターンの革新した組織文化や理念は、GMの中にかなりの程度吸収されたとはいえるだろう。 優れたリーダーシップや組織文化をベースに、革新的なクルマ作りができれば、GMは再生することは可能であろう。

元々2001年、サターンが日本から撤退したときに

「Foreversaturn」なるサイトを制作した。 今回、アメリカでもサターンが終末を迎えるに及んで、サターンが元々どういう会社だったのか、その意義は何だったのか、それを振り返りながら、その足跡と意味をもう一度振り返りたい。 (2009年7月)

サターンの価値観

顧客感動の実現 Commitment to Customer Enthusiasm

卓越への誓い Commitment to Excel

チームワーク Teamwork

個人への信頼と尊敬 Trust and Respect for Individual

継続的改善 Continuous Improvement

今日(2009)でも、上記のサターンの価値観は、間違いなく空で言える。なぜなら、それが自分の心に刻み込まれているからだ。 サターンの価値観は、アメリカの自由とチャレンジ精神と、日本のチームワークや改善といった美徳を融合した優れたものであったと思う。 後に、GM本体がこれをもとに、GM版のValueを作ったが、サターンのオリジナルのほうが良かった。

顧客感動の実現 - これは、単なる顧客満足(Customer Satisfaction)を超えるところまでやろうということだ。 CSは誰でも言っているが、顧客の期待は常に高い。それを満たして当然と思われている。 「顧客感動」は、顧客満足を一歩超えたところまでやって、お客様に驚きと悦びを与えようということだ。 これは大変そうにも聞こえるが、本当に顧客の視点で物を考えることが出来る人間には、それほど難しいことではなくなる。 ほんの小さなことでも、お客さまを驚かせることはできる。 そして顧客感動は、コツがあるとか、マニュアルに書かれているというものではない。お客様を知ること、お客様と真摯に向き合うことで、自ずから何をすべきかは、アイデアの泉のように生まれてくるのだ。

卓抜への誓い - 人間社会は競争社会であることは事実である。したがって人と同じことをしていたのでは、顧客感動を実現することは難しい。 常に人一倍考え、積極的に行動し、失敗から学ぶという高い向上心を持つ者だけが、本当に顧客感動を生み出すことができる。 サターンのイニシエーショントレーニングは、EXCELと呼ばれ、楽しく勉強になるものだった。 工場の壁の一部に、“Aim Higher”というイラストが描かれていたのを思い出す。

チームワーク – これは従来日本人が得意で、アメリカ人は苦手と言われてきたところだし、確かにそれは事実だ。 アメリカ人は、日本の会社人の忠誠心の高さ、チームへの帰属意識が企業活動の成功の秘訣だと耳が痛くなるくらい聞かされた。 もちろん、アメリカも、軍隊を顕著な例とするように、リーダーとチームという概念はあったし、指導力と忠誠心が高いパフォーマンスを上げる秘訣だとは知っていた。 しかし、弱者にも心を配ること、自分が少しスローダウンしても、チーム全体の協調性を重んじ、ともに成功を分かち合う文化はあまりなかった。 サターンは、アメリカには元からある個人の違いの尊重をベースに、お互いを思いやり、チームの一員として自分を見ることを学んだ。

個人への信頼と尊重 - これは、アメリカには元々ある概念と言っていいだろう。しかし、信頼するというのは、最も難しいことである。 他人を疑ってかかるのではなく、むしろ信頼をスタートラインに置こうという申し合わせでもある。 ある日本の自動車専門誌の若い記者がテネシーでサターン社のDon Hudler社長に「サターンは性善説と性悪説のどちらですか」と尋ねた際には、「人間にはどちらの面も不可避的にあると思わないですが。サターンは人間を信頼する性善説の側に立っているのです」と答え、この記者はいたく感動していた。

サターンでは、職位が高いものも低いものも同じように民主的に発言する機会を与えられる。リーダーは、チームメンバーの本物の尊敬と信頼を得ないと仕事が続けられない。権力や強制によって従属させることでは人は創造的な仕事はしない、と考えるからである。 信頼(Trust)は、サターンにおいて最重要概念だった。 それは、EXCELトレーニングで行う最初の科目が、Trust Fall であることでも分かる。

継続的改善 - これは正に日本から輸入された「KAIZEN」である。日本の製品の信頼性と品質の高さの秘密はこのKAIZENにあると、80年代世界中で言われた。 何かを発明したら、それを根気よく継続して改良すること。その気質が自分たちには欠けているとアメリカ人は感じたのだ。 アメリカはよく言われるように、どちらかというとスクラップ&ビルドの社会である。KAIZENは得意ではなかった。

UAWとの画期的な協約

サターンがなぜこれほど活気に溢れた組織であり、従業員のモーティベーションの高い会社であったかの秘密の多くは、生産現場にある。サターンは、本社こそミシガン州トロイに登録されていたが(販売やマーケティングの事務所はそこにあった)、そのハートはテネシー州スプリングヒルにあった。 GMがサターンの工場を建設するに当たり、あえてデトロイトなどの中西部を離れ、ナッシュビルから南に1時間ほどのグリーンフィールドに工場を建設した。 そしてそこでは、それまでの歴史にないほどの、画期的な労使協約が結ばれた。

UAWといえば、高い賃金、退職者への年金や医療費の負担で、GMを破綻に追いやった張本人というイメージが定着している。 確かに20年前からUAWの評判は、一般市民の間でも良くなかった。 仕事を大してしないで、高額な報酬を得ていると。サターンでは、このUAWとの関係を革命的に変革することが試みられた。

サターンの組織やシステムを構築するにあたり、伝説的になっているプロジェクトがある。 それはGroup of 99といって、メーカー、販売店、UAWのメンバーが99人集まって、サターンをどんな会社にしたいのか、どういう工場、販売ネットワークを作りたいのか、会社設立当初に世界中を旅して回って、ベンチマークスタディーを行ったのである。

その中から、画期的な労使契約が生まれた。 会社の取締役会には、サターンとUAWから同数の役員を出し、敵対的でなく協調的に話し合って進める。 100何十もある従来の職種は、基本的に生産工とメンテナンス工の2種類にする。 そしてボトムアップ型の、チームワークを重視した稀有な労使関係が生まれた。 通常何百ページにも及ぶ協約は、たった数十ページのMOU(memorundum of agreement)に集約されていた。 スプリングヒルの工場は、UAWの中央組織(Solidarity House)からは独立したLOCALが誕生し、その自律性を維持した。 2003年に、中央に吸収されGMの他の支部と同じ協約に復帰し、スプリングヒルの従業員がつけていた赤いサターンのバッジが、青のGMのバッジにとって代わられるまでは。このことが、サターンが実質的にその独自性を手放した出来事だったといわれている。ついにサターンは、GMに飲み込まれたと。

サターンのワーカーが笑顔でラインから手を振る。 工場の一人ひとりが自分に影響する決定には発言権を持つ。こうしたプロセスから最高にempower された従業員が生まれた。

日本の現場の結束は確かに強い。しかしそこには我慢や暗黙の強制も生まれやすい。サターンの現場は、一人ひとりが個性を尊重されながら、誰もが発言することを厭われることなく、最終的に結束するという稀有なチームワークを実現していたと思う。アメリカと日本のシステムの融合による理想的な姿があったと思う。

日本でサターンが発売された当時の紹介ビデオ「From Saturn]はこちら

http://www.youtube.com/watch?v=gg0TxdeD6kE(前半)

http://www.youtube.com/watch?v=LNBrgmLjEs8(後半)

(その2に続く)

企業の寿命30年説、というのは日本でも昔から言われてきたことであるが、1985年にGMによって設立されたサターン社(Saturn Corporation)は、「100年カンパニー」になることを標榜していた。 日本車に対抗する小型車として開発されたのみならず、62年ぶりにGMが創設した新ブランドであり、製造工場や販売網もゼロから構築するという壮大なプロジェクトだった。 慢性的なこう着状態に陥っていたUAWとの新しい労働協約や、親会社のGMとはまったく違うチームワークを重んじる組織文化を持つ会社(A Different Kind of Company, A Different Kind of Car)として大いに注目を集め、特に「顧客感動の実現」に最高の価値を置いた販売プロセス、その結果としてレクサスなどの高級ブランドをも凌ぐレベルの顧客満足度を実現した「ブランディング」のモデルケースとして、90年代半ばにはD. アーカー教授などのブランド論の権威から絶賛された。

地球温暖化防止の啓蒙活動でノーベル平和賞を受賞した元アメリカ副大統領アル・ゴアは、1993年に地元テネシー州スプリングヒルにサターンを訪ね、「アメリカをSaturnize しなければいけない」と発言したことも語り草になっていた。

1990年に最初のクルマ「Sシリーズ」を発売以来、約20年間に400万台以上を販売したサターンが、今回のGMの経営破綻で、清算される「Bad GM」側の資産に区分けされ、大手ディーラーチェーンであるペンスキーに買収されることが確実になった。 販売ネットワークを居抜きで買い取り、製品はGMを含め色んな会社から供給を受けるという、全く新しい形態で「サターン」のブランドを存続させようという試みが始まろうとしている。

1997年から4年余りの短い期間だったが、サターンは日本でも販売され、特に発売当初は、「礼をつくす会社、礼を尽くすクルマ」のキャッチフレーズの宣伝や、「ワンプライス」といわれる値引き交渉をしない販売手法で大いに注目を集めた。本国のサターンの経営悪化とともに、販売台数が伸び悩んだ日本の事業も、短期間で打ち止めとなったが、その販売ノウハウは、他のブランド(ネッツなど)やBMWミニに影響を与えたといえる。

Saturn Japan 紹介ビデオはこちら

GMがアメリカでもサターンを存続できなくなったのは大変な驚きだった。サターンがGMの未来だと考えた識者が多くいたからだ。 GMも小型で燃費のいいクルマ、電気自動車「EV1」や「Vue Greenline」ハイブリッドなどの環境対応車を率先してサターンに販売させてきたのだが、事業の大幅な縮小を余儀なくされた今回、最量販ブランドで小型乗用車を持つシボレーブランドを選び、サターンを切り捨てた。 サターンの革新した組織文化や理念は、GMの中にかなりの程度吸収されたとはいえるだろう。 優れたリーダーシップや組織文化をベースに、革新的なクルマ作りができれば、GMは再生することは可能であろう。

元々2001年、サターンが日本から撤退したときに

「Foreversaturn」なるサイトを制作した。 今回、アメリカでもサターンが終末を迎えるに及んで、サターンが元々どういう会社だったのか、その意義は何だったのか、それを振り返りながら、その足跡と意味をもう一度振り返りたい。 (2009年7月)

サターンの価値観

顧客感動の実現 Commitment to Customer Enthusiasm

卓越への誓い Commitment to Excel

チームワーク Teamwork

個人への信頼と尊敬 Trust and Respect for Individual

継続的改善 Continuous Improvement

今日(2009)でも、上記のサターンの価値観は、間違いなく空で言える。なぜなら、それが自分の心に刻み込まれているからだ。 サターンの価値観は、アメリカの自由とチャレンジ精神と、日本のチームワークや改善といった美徳を融合した優れたものであったと思う。 後に、GM本体がこれをもとに、GM版のValueを作ったが、サターンのオリジナルのほうが良かった。

顧客感動の実現 - これは、単なる顧客満足(Customer Satisfaction)を超えるところまでやろうということだ。 CSは誰でも言っているが、顧客の期待は常に高い。それを満たして当然と思われている。 「顧客感動」は、顧客満足を一歩超えたところまでやって、お客様に驚きと悦びを与えようということだ。 これは大変そうにも聞こえるが、本当に顧客の視点で物を考えることが出来る人間には、それほど難しいことではなくなる。 ほんの小さなことでも、お客さまを驚かせることはできる。 そして顧客感動は、コツがあるとか、マニュアルに書かれているというものではない。お客様を知ること、お客様と真摯に向き合うことで、自ずから何をすべきかは、アイデアの泉のように生まれてくるのだ。

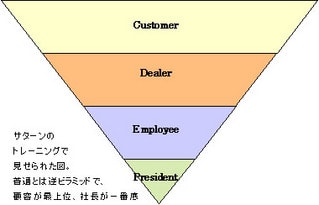

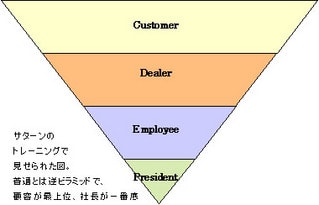

卓抜への誓い - 人間社会は競争社会であることは事実である。したがって人と同じことをしていたのでは、顧客感動を実現することは難しい。 常に人一倍考え、積極的に行動し、失敗から学ぶという高い向上心を持つ者だけが、本当に顧客感動を生み出すことができる。 サターンのイニシエーショントレーニングは、EXCELと呼ばれ、楽しく勉強になるものだった。 工場の壁の一部に、“Aim Higher”というイラストが描かれていたのを思い出す。

チームワーク – これは従来日本人が得意で、アメリカ人は苦手と言われてきたところだし、確かにそれは事実だ。 アメリカ人は、日本の会社人の忠誠心の高さ、チームへの帰属意識が企業活動の成功の秘訣だと耳が痛くなるくらい聞かされた。 もちろん、アメリカも、軍隊を顕著な例とするように、リーダーとチームという概念はあったし、指導力と忠誠心が高いパフォーマンスを上げる秘訣だとは知っていた。 しかし、弱者にも心を配ること、自分が少しスローダウンしても、チーム全体の協調性を重んじ、ともに成功を分かち合う文化はあまりなかった。 サターンは、アメリカには元からある個人の違いの尊重をベースに、お互いを思いやり、チームの一員として自分を見ることを学んだ。

個人への信頼と尊重 - これは、アメリカには元々ある概念と言っていいだろう。しかし、信頼するというのは、最も難しいことである。 他人を疑ってかかるのではなく、むしろ信頼をスタートラインに置こうという申し合わせでもある。 ある日本の自動車専門誌の若い記者がテネシーでサターン社のDon Hudler社長に「サターンは性善説と性悪説のどちらですか」と尋ねた際には、「人間にはどちらの面も不可避的にあると思わないですが。サターンは人間を信頼する性善説の側に立っているのです」と答え、この記者はいたく感動していた。

サターンでは、職位が高いものも低いものも同じように民主的に発言する機会を与えられる。リーダーは、チームメンバーの本物の尊敬と信頼を得ないと仕事が続けられない。権力や強制によって従属させることでは人は創造的な仕事はしない、と考えるからである。 信頼(Trust)は、サターンにおいて最重要概念だった。 それは、EXCELトレーニングで行う最初の科目が、Trust Fall であることでも分かる。

継続的改善 - これは正に日本から輸入された「KAIZEN」である。日本の製品の信頼性と品質の高さの秘密はこのKAIZENにあると、80年代世界中で言われた。 何かを発明したら、それを根気よく継続して改良すること。その気質が自分たちには欠けているとアメリカ人は感じたのだ。 アメリカはよく言われるように、どちらかというとスクラップ&ビルドの社会である。KAIZENは得意ではなかった。

UAWとの画期的な協約

サターンがなぜこれほど活気に溢れた組織であり、従業員のモーティベーションの高い会社であったかの秘密の多くは、生産現場にある。サターンは、本社こそミシガン州トロイに登録されていたが(販売やマーケティングの事務所はそこにあった)、そのハートはテネシー州スプリングヒルにあった。 GMがサターンの工場を建設するに当たり、あえてデトロイトなどの中西部を離れ、ナッシュビルから南に1時間ほどのグリーンフィールドに工場を建設した。 そしてそこでは、それまでの歴史にないほどの、画期的な労使協約が結ばれた。

UAWといえば、高い賃金、退職者への年金や医療費の負担で、GMを破綻に追いやった張本人というイメージが定着している。 確かに20年前からUAWの評判は、一般市民の間でも良くなかった。 仕事を大してしないで、高額な報酬を得ていると。サターンでは、このUAWとの関係を革命的に変革することが試みられた。

サターンの組織やシステムを構築するにあたり、伝説的になっているプロジェクトがある。 それはGroup of 99といって、メーカー、販売店、UAWのメンバーが99人集まって、サターンをどんな会社にしたいのか、どういう工場、販売ネットワークを作りたいのか、会社設立当初に世界中を旅して回って、ベンチマークスタディーを行ったのである。

その中から、画期的な労使契約が生まれた。 会社の取締役会には、サターンとUAWから同数の役員を出し、敵対的でなく協調的に話し合って進める。 100何十もある従来の職種は、基本的に生産工とメンテナンス工の2種類にする。 そしてボトムアップ型の、チームワークを重視した稀有な労使関係が生まれた。 通常何百ページにも及ぶ協約は、たった数十ページのMOU(memorundum of agreement)に集約されていた。 スプリングヒルの工場は、UAWの中央組織(Solidarity House)からは独立したLOCALが誕生し、その自律性を維持した。 2003年に、中央に吸収されGMの他の支部と同じ協約に復帰し、スプリングヒルの従業員がつけていた赤いサターンのバッジが、青のGMのバッジにとって代わられるまでは。このことが、サターンが実質的にその独自性を手放した出来事だったといわれている。ついにサターンは、GMに飲み込まれたと。

サターンのワーカーが笑顔でラインから手を振る。 工場の一人ひとりが自分に影響する決定には発言権を持つ。こうしたプロセスから最高にempower された従業員が生まれた。

日本の現場の結束は確かに強い。しかしそこには我慢や暗黙の強制も生まれやすい。サターンの現場は、一人ひとりが個性を尊重されながら、誰もが発言することを厭われることなく、最終的に結束するという稀有なチームワークを実現していたと思う。アメリカと日本のシステムの融合による理想的な姿があったと思う。

日本でサターンが発売された当時の紹介ビデオ「From Saturn]はこちら

http://www.youtube.com/watch?v=gg0TxdeD6kE(前半)

http://www.youtube.com/watch?v=LNBrgmLjEs8(後半)

(その2に続く)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます