GWの後半、福島市と郡山市のほぼ中間に位置する二本松市にある安達太良山と岳温泉を訪れた。標高1700mの安達太良山は、万葉集にもその名が見えるが、それが広く知られるようになったのは、高村光太郎の「智恵子抄」によるところが大きい。

「智恵子は、東京には空がないという。

安達太良山の上に毎日出ている空が、ほんとの空だという。」

あいにく低気圧の接近でこの日は雲が多く、智恵子の言う抜けるような青空は拝めなかったのだが。

二本松インターで東北自動車道を降り、15分足らず上ると岳温泉に至る。ここは標高600mのなだらかな安達太良高原に位置し、その湯は安達太良連峰の鉄山の8号目ほどにある黒鉄小屋付近から約8キロほど木製の湯管を通して曳かれている。温泉街を抜けてさらに登坂すると、ロープウェイのある奥岳登山口で、ここには広い駐車場がある(奥岳というピークはないのに、奥岳登山口という理由は知らない。)

標高950mの奥岳登山口から、ロープウェイ(といってもせいぜい6人乗りの小型のゴンドラ)に揺られ、1350mの薬師岳山頂駅に着く。このロープウェイは、風の強い日の多い安達太良山では頻繁に運休になるようだ。

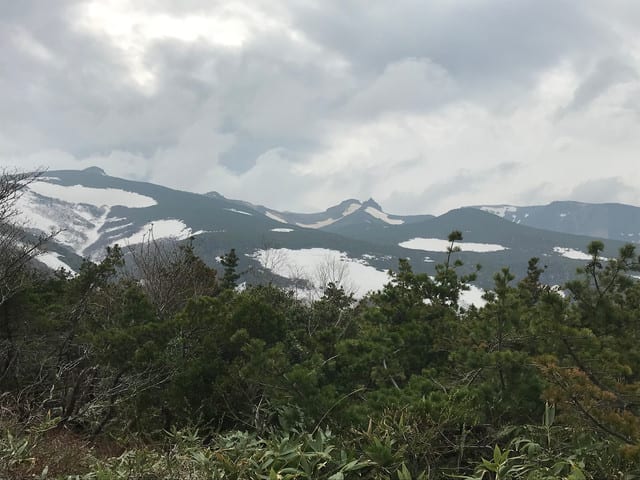

ここから安達太良山山頂(1700m)までは、なだらかな尾根道歩きとなる。山頂までのルートの約2/3は、低い灌木の間の登山道を行くが、GWに入り晴天で気温が上がったためか、雪解け水が川のように流れ出ており、また雪庇のようになった残雪を慎重に歩く必要もあって、山慣れしない家人は難儀した。12:30に上り始めたが、灌木を抜けて一面にまだ雪が残る稜線に出た時は、コースタイムを大分オーバーして13:40になっていた。

ロープウェイの最終が16時過ぎなので、家人はここで引き返し、一人で安達太良山頂に急ぐ。頂上が近づくと岩や石の合間を抜ける感じとなり、ここには残雪は皆無。14:00に乳首と言われる安達太良山頂の岩の上に到達。裏磐梯方面は雲であまり見通せないが、八紘一宇の石標の向こうに沼ノ平や鉄山、南には和尚山のなだらかな山容が望まれた。幾分硫黄の臭いがしたのは、沼ノ平や源泉が近いせいだろうか。

多くの登山者が、この先の沼ノ平や鉄山に足の伸ばし、くろがね小屋で休憩して勢至平を経て奥岳登山口に下山するルートを取るようだが、確かにこれなら初心者でも体力を気にすることなく雄大な景色を楽しめそうだ。

来た道を戻って、奥岳登山口にロープウェイが到着する頃には陽も傾き、さすがに気温も下がり始める。岳温泉で最も高い所にある光雲閣(www.kounkaku.co.jp/)に着くと17時になっていた。この旅館は、上層の部屋からは安達太良高原や遠く阿武隈山地が望まれるロケーションで、岳温泉に初めて訪れる人にはお薦めだそうだ。広い風呂の湯加減もちょうど良く、山歩きの程よい疲れを癒すにはもってこいだ。 屋外の独立した檜造りの露天風呂や貸切風呂もある。

夜の食事は、豊かな福島の野菜などの食材をふんだんに使い心づくしを感じるものだった。 タラの芽やこしあぶらなど、旬な山菜の天ぷらは大変美味であったし、安達太良の伏流水で仕込んだ奥の松、大七、千功成といった地元の清酒の飲み比べや柚子酒などの果実酒も堪能できる。 魚から野菜、煮物に焼き物、最後は福島牛に福島産のご飯と漬物で締める満足度の高い食事であった。(福島の食品の放射能汚染を心配していたが、コメや野菜、肉などほとんどの食品は、出荷前に検査を受けており、現在は10ベクレル@キロの検査限界値を超えている食品は、イノシシの肉を除いてはほとんどないそうだ。 事故から間もないころは、山菜やキノコ類などで10~数100ベクレルの放射能が検出されるものもあったが、飲料水も含め現在は検出されていないことが、二本松市役所のHPを見ると確認できる。いずれにしても、これほど自然の恵みが豊かな福島の土地を、放射能で汚染してしまった原発事故の責任の重さを強く感じざるを得ない。)

智恵子の生家と二本松城跡

安達太良山を戴く二本松市の観光として訪れたのが、智恵子の生家と徳川時代に丹羽氏が増強した二本松城だ。 高村(長沼)智恵子は、絵画への興味から女学校卒業後、東京に出て女子大学で絵やデッサンを学び、パリ帰りの高村光太郎と知り合い、やがて結婚する。光太郎の「智恵子抄」で有名になっただけの人だと思いきや、平塚らいてうの「青鞜」の創刊号の表紙をデザインするなど当時の女性の社会進出を代表する一人として注目されていたという。 精神を病んだ晩年は切り絵に特異な才能を見せている。二本松の裕福な造り酒屋の長女として育った智恵子の生家の敷地内の記念館には、なかなか素晴らしい切り絵作品などを集めてある。 その裏山に整備された智恵子の杜は、所々に彫刻が配されて町を眼下に見下ろしながら散策できるなど、観光地としてよく整備されている。 光太郎の有名な詩「樹下の二人」の気分を味わえる場所だ。

「あれが阿多多羅山、

あの光るのが阿武隈川

…………………………

ここはあなたの生まれたふるさと (略)

それでは足をのびのびと投げ出して

このがらんと晴れ渡った北国の木の香に満ちた空気を吸はう。」

その後に向かった二本松城(霞が城公園)も、復元された正面の箕輪門と石垣は10万石城下の権勢を伝える立派なもので、そこから三の丸跡をへて本丸に至るには100メートル近く登る山城である。 最高部の本丸跡から北西には安達太良連山の眺めが、東に目を移せば二本松市内と阿武隈山地までほぼ360度のパノラマが楽しめる。広大な山々と新緑に囲まれたこの風景は、秋には万華鏡のような紅葉に彩られ、10月には一年中で一番多くの観光客が訪れるそうだが、智恵子が愛した安達太良の空と阿武隈の川は、そのころ最も美しい青に変わるのであろう。

最後に、二本松には、全国的に有名な奥の松や大七といった酒造があるが、地元の人が好むのは、元々檜の桶などを作っていた小さな酒蔵の酒、「千功成」らしい。 ここの見学もさせてもらったが、昔ながらの製法で麹を蒸したり酒を絞ったり手作業が多い分、味は一品のようだ。生産量は少ないので、地元の消費でほとんど市外には出ていかないという。 獺祭などで磨き3分といった言葉も知られるようになったが、吟醸酒は雑味をなくすために、たんぱく質などの多いコメの周辺を惜しげもなく削ってあっさりした味のものが人気となっている。この酒蔵は、5分程度の磨きではあるが、勧められた純米吟醸の「甑峰(こしきみね)」は、少し冷やして飲むとそのすっきりとした中にもコクのある味が絶品であり、舌の肥えた地元ファンの支持が高いのも頷けるのである。(了)