観望順に

先づはSeestar等倍で

太陽グラスでは右上がりに薄い帯が見えたように思うが、黒点は確認できず。オペラグラスでは、次の2個確認。

2倍

4倍

本日は上弦の日のはずが・・・どう見ても半月には見えず、調べたら上弦の時刻は、0時20分ごろで、月齢8.6、それから19時間たって今の月齢は8.9でした(^_^)

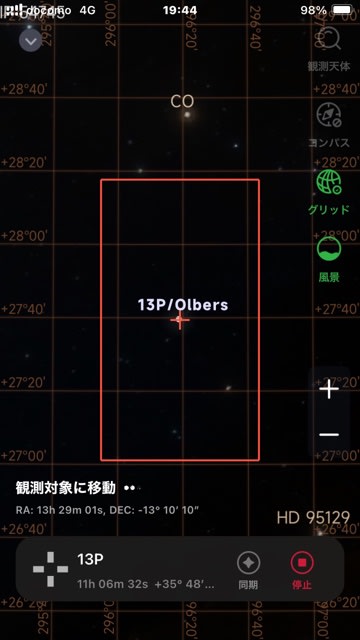

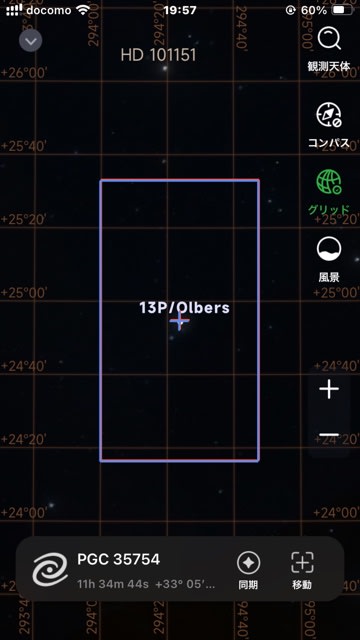

I、ペルセウス座流星群

Ⅱ、太陽黒点(Seestar他)

Ⅲ、上弦の月(Seestar)

I、ペルセウス座流星群(午前0時すぎ)

(動画からの比較明合成)

7個Get出来ました(^^;

7個Get出来ました(^^;

私に流星が撮れるなんて夢にも思ってなかったんですが・・・

Starlight Terraceさんの次のブログで、ZWOのカメラなら、今の環境で流星を観望できると知って、衝撃を受けそれから苦節8ヶ月。やっと写せました(^_^)/

関連ブログ何回も見てたの私です。

Starlight Terraceさん、ありがとうございます。<(__)>

人生最初の流星動画からのアニメーションGif画像

(Starlight Terraceさんをお手本にしたまねです ;^^)

撮影条件等は最後に記載

Ⅱ、太陽黒点(午前9時半過ぎ)

今日もSeestarと太陽グラス

先づはSeestar等倍で

太陽グラスでは右上がりに薄い帯が見えたように思うが、黒点は確認できず。オペラグラスでは、次の2個確認。

2倍

4倍

注意)太陽観察は専門家でも観測器具が燃えた、手を焼けどした等の事故の噂話を聞きます。特に眼については失明の危険性もあります。観察される場合は、適切な器具を使用して説明書をよく読んで理解した上で自己責任での実施として下さい。

Ⅲ、上弦の月のはずが・・・(午後7時すぎ)

本日は上弦の日のはずが・・・どう見ても半月には見えず、調べたら上弦の時刻は、0時20分ごろで、月齢8.6、それから19時間たって今の月齢は8.9でした(^_^)

今日もSeestarは月は一発自動導入。どうしたんだろう(^^;調子狂うな。

その代わり太陽は今日もはずしたけど…三脚ごと持ち上げ、回転させ手動一発導入(^_^)

Iの撮影情報

機材

ASI715MC+付属CSレンズ(2.1mm)

(カメラ用三脚に搭載)

Windows10 on BootCamp

ASIMeteorCap(撮影、AVI→Mpeg変換)

TMPEG Video Mastering Wonks7(静止画作成、Gifアニメ作成)

Sirius Comp(フリーソフト、比較明合成作成)

覚書)

・撮影は東北東方向(街灯の光害を避ける形で設置)

・私のパソコン環境では、CPU100°C張り付きで、何度かリセット。

・終了後ASI715MCはあちち状態。ASI585MCの方が良かったかも。フランジバックの解決考える必要あり。

・M31の眼視観望中に大きい流星2個目撃。それは写ってなかった。逃がした流星は大きい。かな。