日本・ベルギー・英国 喫茶モエ営業中

Brugge Style

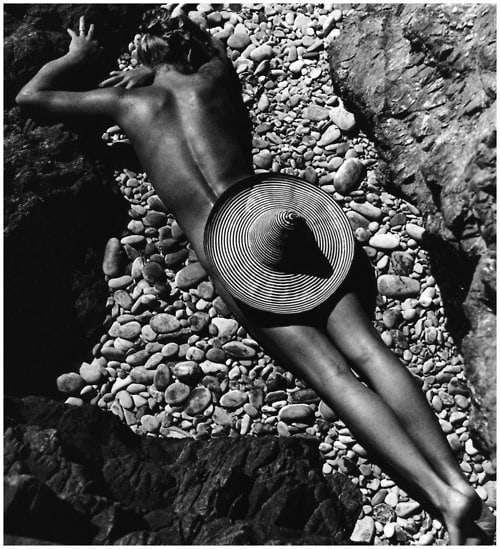

常夏月

写真は http://una-lady-italiana.tumblr.com から

今日は夏至。

なんとなく一年中で一番好きな日。

「夏至の日には太陽の高度が最も高くなることに加えて、昼の時間(日照時間)も最も長くなる。つまり、夏至の日は太陽のエネルギーを最も受ける日ということになる」。一年中で日照時間が一番長い日なのに「一番暑い日」ではないのは、「その理由は簡単にいうと、気温が上がる(大気が暖まる)のに月単位で時間がかかるからである」(「」内は科学雑誌 Newton の記事)。

そうか、これから徐々に気温が上がって夏らしくなるのか! 夏らしく、夏らしく...お願いだから夏らしくなって...(泣)

逆に言えば西欧諸国で初夏から夏にかけてなかなか夏らしい気温にならないのは、太陽が出たと思えば隠れ、出たら隠れで大気が暖まりきれないからなのだ。こっちのプールや海水の温度がイライラするくらい上がらないのも同じ理由か...そりゃ呪術的な焚き火でもして太陽をひきとめたくもなりますわな(焚き火は夏至祭に必須)。

一日ビーチで過ごして、日焼けした肌に白黒モノクロームのドレスを着たいのだが、今朝はタイツが必要な寒さだ。今夜のミッド・サマーのコンサートは厚手の上着が必要になるだろう。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

床の穴

「最近、わたしのエイジェント(キジ猫)を見かけないんだけど。ごはんもぜんぜんやってないし...(まさか死んでないよね?)」

と、わたしは夫に少し似た人に言った。

その人はクロゼットのドアを開け、カーペットをはがした。羽目板に大きな穴があいている。

そこからキジ猫のエイジェントが顔を出した。わたしは丸々と肥えたエイジェントをぎゅっと抱いた。

その穴をのぞくと、小学生の頃かわいがっていたインコや、白ウサギ、シーズーのボジョレがいた。もちろん黒猫のチャコールも。祖父が飼っていたコリーもいたし、栗毛の馬もいた。

夫に似た人は、この穴が入り口でガレージの穴に繋がっており、彼らは床下で帝国を築いて幸せに暮らしている、と言った。

たしかに我楽多(ガラクタ。いい漢字!)のようなものがぎっしりと入っていて(もしかしたらわたしの持ち物だった?)、居心地はよさそうだった。

わたしは毎夜鮮やかな夢をたくさん見る(例えば前々夜は真っ赤なヴァレンティノのドレスを着て、これ以上の喜びはないだろうと感じながらワルツを踊っていた。夫によるとわたしはしきりに足を動かしていたそうである・笑)。

昨夜はもうこの世からはいなくなってしまった愛しいひとたちが、わたしの心の中でこのように生き続けているのを知った。記憶や無意識というものは床下に広がる「帝国」として可視化されるのか...と思うとおかしかった。

わたしはこの床下を、今後どこに住むにしても床上の引っ越し荷物と一緒に持って行こうと思う。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

英国と言えば...ノーマン・フォスター

昨日の続編? wunderkammer、 大英博物館。

(大英博物館の展示物としてはここでも常に絶賛しているアッシリアなどのメソポタミアの他、マヤやインドが特にすばらしいと思う)

ロンドンにはノーマン・フォスター御大の作品が、それこそロンドン市庁舎、30・セント・メアリー・アクス、ロンドン大学の一部等あり、しかし一般人が内部を常時見学できるのは大英博物館のグレイト・ホール(とテイト・モダン前のミレニアム・ブリッジ、チューブのカナリー・ワーフ駅くらい?)。

グレイト・ホールはこんなに開放感がある作りなのに、なぜか同時に籠ったような感じがし、これはまさにバーガーの「聖なる天蓋」そのものではないか、なんというメタファー! などと適当に納得してしまいそうになる。

ノーマン・フォスターと言えば、彼の地下鉄があるというスペイン北部のビルバオ(バスク州、ゲルニカのあるエリア)に行ってみたいと、もうだいぶ長く思い焦がれている。

来週末からスペインへ発つのだが、正反対の方向を目指す...ビルバオはいつか、いやきっと近々訪れたい。フランク・ゲイリーのビルバオ・グッゲンハイムのあの外見(大好き)、さらに観光とサービスと芸術の街として再開発に力を入れているビルバオという街の手腕も拝見したい。

夫と旅の話を始めたら次々と候補地が増えてなかなか決まらなくなるので、日本から誰か友達が来ないかしら...

どなたかビルバオで待ち合わせませんか。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

wunderkammer

|  |

天気は冴えないが、今日は待ち合わせにヴィクトリア&アルバート博物館の中庭を指定した。

気の早い子供は水浴びをしているのに、わたしはじっと座っていると寒くなってきたため、約束の時間まで世界の欠片のほんの一部を見て過ごすことにする。

wunderkammer 、驚異の部屋。

ロンドンで wunderkammer と言えば、スローン卿の驚異のコレクションを元に設立された大英博物館だが、ヴィクトリア&アルバート博物館の蒐集熱も負けず劣らず熱い。灼熱。

「こんなものまで、こんなに大量に...」という感じでは、もしかしたらV&Aの方が勝っているのではないか。例えばあの銀のスプーンばかりが詰まった木製のケース、それを納める部屋...

ところで、英語 (museum) を始め、ヨーロッパ言語 (musee, museo) では、それらの語はギリシャ語のムセイオン、「ミューズの祀堂」が語源になっている。

日本語にはそれにあてる訳語として博物館と美術館の2つがある。

ウィキペディアによると、「文久元年(1861年)の江戸幕府による遣欧使節に随行した市川清流は、その日録にBritish Museum に対し「博物館」という訳語を初めて与えた。(中略)ウィーン万国博覧会への出品準備として1872年(明治5年)に開かれた湯島聖堂博覧会(文部省博物館)の出品物をもとに東京国立博物館が日本ではじめての近代的な博物館として設立された。」

「「美術」は、1873年(明治6年)、日本政府がウィーン万国博覧会へ参加するに当たり、出品分類についてドイツ語の Kunstgewerbe および Bildende Kunst の訳語として「美術」を採用したのが初出とされる(山本五郎『意匠説』:全文は近代デジタルライブラリ所収)。(中略)あるいは西周 (啓蒙家)が1872年(1878年説もあり)『美妙学説』で英語のファインアート(fine arts)の訳語として採用した(「哲学ノ一種ニ美妙学ト云アリ、是所謂美術(ハインアート)ト相通シテ(後略)」とある)」そうで、19世紀の万博博覧会への出展がきっかけでこれらの訳語が考えられたようだ。

それにしても「博物館」とは巧い。もし、wunderkammer をヒントにしていたら「驚異館」にでもなっていたのだろうか。大英驚異館(笑)。

現代の法制度上は博物館が一番大きなカテゴリーで、美術館は動物園や植物園や科学館などと共に博物館に含まれる。つまり、一般的に博物館とは珍しいものを博覧した場所、美術館はその中でも「美」を博覧するに特化した場所だと言えるだろう。

あるいはこのように感じるのだがどうだろう。

博物館に蒐集されたものは「世界はこのようなものがたくさんたくさん集まって成り立っているのです」という一種の回答であり、美術館に収められたものは「世界とは何なのか」「美とは何か」という終わりなき問いかけである...

もちろん博物館にも美術的なものはたくさんあるので、厳密に分けられるわけではないが、

まさにそのように世界は驚異と美にあふれている。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

bureau des voyages de la jeunesse

|  |  |

直訳すると青少年旅行事務所...

何だか夢がありませんか。

青春18きっぷとか、そのたぐいですな。

自分のための時間がたっぷりあり、自分のことだけを考え、出会いと発見と成長を求めつつ、いつか帰還する旅に出る。

カフカやボルヘスやの小説に「青少年旅行事務所」という看板が掲げた事務所が登場したら...たぶん途方もない経験をさせられることになるだろう。星新一ならここで素早くショートショートのひとつでも書き上げてしまいそうだ。

真っ暗になる寸前のパリの路地(やはりカルチェ・ラタン辺りがいいだろう)、こつ然と現れる「中年旅行事務所」。疲れた顔をしたエヌ氏が歩いてくる...

中年36きっぷや、54きっぷも売れそうだという話はよく聞く。これを持って長距離電車でゆっくり旅に出たい中年はエヌ氏だけではないはずだ。

この年頃の人には青春にはたっぷりある時間がなさそうだし、何割かの人々は旅に出たまま帰って来なさそうな...「中年旅行事務所」の扉を開けた人もまたこちら側には戻って来ない...

看板の意匠の話を書こうと思ったのに中年の旅の話になってしまいました。

わたしもまた疲れているのだろうか。疲れているからこそ変化が欲しいのだろうか。そうに違いない。

コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )

| « 前ページ | 次ページ » |